先だって、読んでこなくていい読書会「本とことばの交差点」に参加してきました。ファシリテーターの川村さんとは、昨年末に聞間先生が主催くださった振り返り会でご一緒したのがご縁。LSPとかWSDとかいろいろと接点があっていつかリアルでお会いしたいなー川村さんが作る場に参加したいなーと思っておりました。

加えて、ここ最近本当に本が読めない。離せばわかるお年頃な目を持つことも大いに関係しているけれど、それだけじゃなくて、これまでだったら条件反射の如く飛びついていた人とか組織とか育成とかキャリアとかデザインとか、そういった本に全く食指がわかない。昨年から今年にかけて仕事をシュリンクさせてきたことも大いに影響している。この辺りの分野の本は、必要だから読んでいたし、仕事に役立てようという色気がぷんぷんにあった。そういう「たが」が外れると、読もうという気持ちが湧き立たない。とはいえ、いろいろと情報は入ってくるわけで、面白そうな新刊が出た、最近話題になってるよね、な本は読みたくもなるし、読まなきゃ!って気持ちにさせられて、読めない自分とのギャップにますます焦るわけですよ。焦る必要なんてないのにね。

そんなわたしが選んだのがこの本。

「本を読めなくなった人の読書論」若松英輔著

以前、一度読んでいるけれど、内容はあまり覚えていなくて、もしかしたらこのタイミングで読み直せ、読み返せ、ってことなのかもね、何かヒントや答え、示唆があるかも知れないし、と思い選んだ。

この「読んでこなくていい読書会」の進行は、以下の通り。

今日持ち寄った本の紹介し合う。

目次を読んで「問い」を立てる(個人作業)。「問い」はこの本を読んで得たいものや期待、といったこと。

各自が立てた問いを共有。

もくもく読書タイム(30分くらい) 読みながら気になった箇所をメモ

読後の共有(問いに対する答え)&対話(感想)

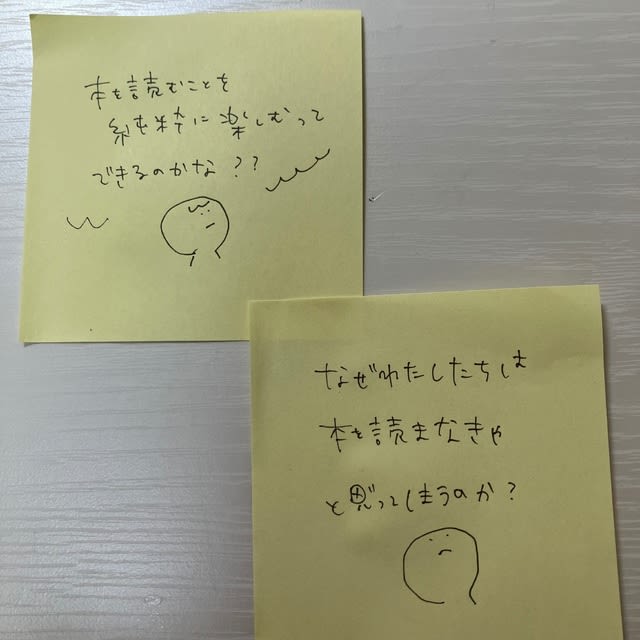

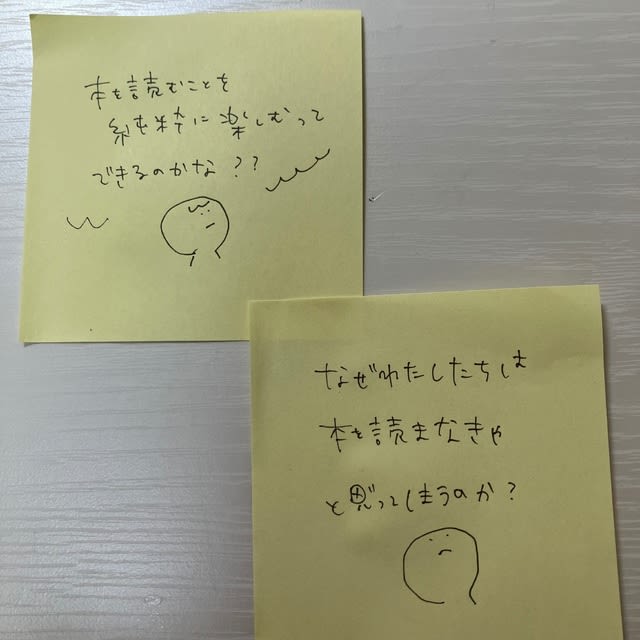

わたしが立てた問いはこんな感じ。

で、読みながらメモしたことをもとに皆さんにお話ししたことを追記編集してみた。

====

最近本を読まなくなったと言われる。1ヶ月に何冊読みますか?といった質問がよく出される。量ってそんなに大事なの?

対して、無人島に持っていく一冊は?といった質を気にする質問もよく出される。量や質は問題じゃない、そもそも人が何をどうどれくらい読んでいるかを気にする必要はない、と書かれている。

天邪鬼なわたしは、「結局そこ?人と比べるのはおよしなさい、という自己肯定感高める系?」と思ってしまったわけです。

読み進めていくと、読めなかったら書け!(相当意訳)と説いていて、それは書こうと思っても、思いを伝えられない。息も吐かなきゃ吸えないわけで、伝わらないことがわかると、どうしたら伝わるのか?と差分を埋めようとして情報を入手する、本を読みたくなる(かなり乱暴な意訳)というようなことが書かれて、またまたここでも「結局そこ?アウトプットするにはインプットが必要だ、知識や情報を増やせってこと?」と思ってしまったわけです。

さらにさらに読み進めていくと、イタリア旅行のエピソードが書かれていて、イタリア語がわからないから美術館で説明文が読めない、文字情報以外のものから読み取ろうとした(絵をじっくり見た)、情報以外のものを読み取ろうとするってことが大事で、読書も同じかも、な記述があった。確かにー情報を取りに行こうとする読書(ビジネス本や、仕事に必要な情報をインプットするための本)は味わって読まないけど、一言一言噛み締めていく読書もあるよなー。

添乗員付きのツアーに参加してコース通りに観光するんじゃなくて、自分でコースを作っていく、本もそんなふうに選べばいい、なことが書かれていて、確かにねー、必要なものを読む、という発想を捨てると自由になれるかもねーと思った。

この本の中で若松さんが伝えたかったことの一つが「ゆったり読む」「言葉(コトバ)と向き合う」ってことだと思う。

言葉には正しい意味があるけれど、コトバは言葉から派生した自分なりの解釈や理解ということなのかもしれない。

翻って考えると、わたしの読書は「言葉」を得ただけで、コトバは得ていないのかも知れない。

続きが気になっちゃって仕方がない。小説であればストーリーが、ビジネス書や学術書であれな知識や情報をいかに入手できたか、が気になる。これじゃあコトバは手に入らない。ゆったりと一言一言を噛み締めながら、味わいながら読む、そんな読書をしなきゃ。って「しなきゃ」って思ってる時点で「ゆったり読む」とは程遠い。まずは絵本や童話からリハビリしなくっちゃ笑

====

といったようなことをお話ししたら、ものすっごい刺さる問いをいただいた。

「本を読みたいって思っているんですか?」

読めなくなった、読まなきゃって思っているけど、その実、心の底から読みたいって思っているんだろうか?という根源的本質的な問いを突きつけられた。

そうなんだよなー、子どもの頃は本の虫で貪るように読んでいたし、物語の世界に没頭していた。それがいつの頃からかできなくなってしまった。多分、本を読みたい、のではなくて、没頭する感覚を取り戻したい、なんだろうな、と気付かされた。本から教訓を得ようとする合目的な読書ではなくて、本と自分だけの時間を慈しみたいんだ、と気付かされた。

こういう問いをいただけることが、ワークショップや場の持つ威力であり効果なんだよなーと思う。参加者の力量に頼ることなく、それまでの場の設計やしつらえ、そしてファシリテーターの人柄、人柄に惹かれて集まってくる人たち、、、そういったものが重ね合わさったときに、よき問い(あくまでもわたしにとっての)が生まれるんだろうな、とここ最近あまり感じていなかったけど、ワークショップのパワーを感じた。

川村さん、鈴木さん、そしてご参加の皆さん、知的刺激に溢れる温かな場、時間を本当にありがとうございました。

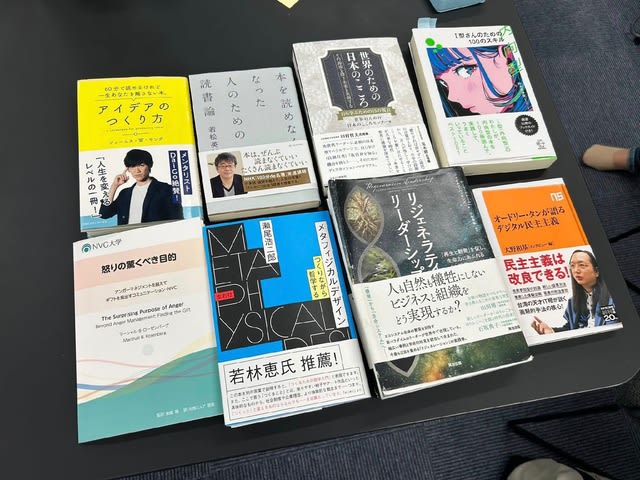

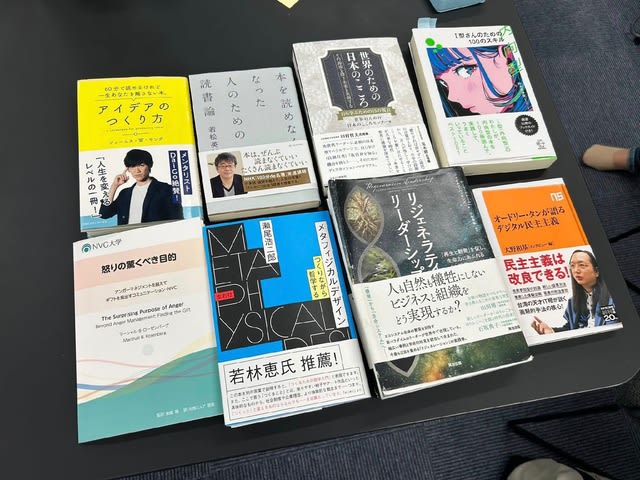

普段の自分は絶対に手に取らないだろう種類の本と出会えたのも良かったです!(語彙がw)

皆さんが持ち寄った本

で、ですよ。結局本を読みたい、読めるようになったのかと問われると、相変わらず役に立ちそうな、必要そうな本は食指が動かない。けど、じっくりと小説を読みたい、と思うくらいには心境が変化している。

そんなわけで今、ハルキムラカミを読んでいるのである。

加えて、ここ最近本当に本が読めない。離せばわかるお年頃な目を持つことも大いに関係しているけれど、それだけじゃなくて、これまでだったら条件反射の如く飛びついていた人とか組織とか育成とかキャリアとかデザインとか、そういった本に全く食指がわかない。昨年から今年にかけて仕事をシュリンクさせてきたことも大いに影響している。この辺りの分野の本は、必要だから読んでいたし、仕事に役立てようという色気がぷんぷんにあった。そういう「たが」が外れると、読もうという気持ちが湧き立たない。とはいえ、いろいろと情報は入ってくるわけで、面白そうな新刊が出た、最近話題になってるよね、な本は読みたくもなるし、読まなきゃ!って気持ちにさせられて、読めない自分とのギャップにますます焦るわけですよ。焦る必要なんてないのにね。

そんなわたしが選んだのがこの本。

「本を読めなくなった人の読書論」若松英輔著

以前、一度読んでいるけれど、内容はあまり覚えていなくて、もしかしたらこのタイミングで読み直せ、読み返せ、ってことなのかもね、何かヒントや答え、示唆があるかも知れないし、と思い選んだ。

この「読んでこなくていい読書会」の進行は、以下の通り。

今日持ち寄った本の紹介し合う。

目次を読んで「問い」を立てる(個人作業)。「問い」はこの本を読んで得たいものや期待、といったこと。

各自が立てた問いを共有。

もくもく読書タイム(30分くらい) 読みながら気になった箇所をメモ

読後の共有(問いに対する答え)&対話(感想)

わたしが立てた問いはこんな感じ。

で、読みながらメモしたことをもとに皆さんにお話ししたことを追記編集してみた。

====

最近本を読まなくなったと言われる。1ヶ月に何冊読みますか?といった質問がよく出される。量ってそんなに大事なの?

対して、無人島に持っていく一冊は?といった質を気にする質問もよく出される。量や質は問題じゃない、そもそも人が何をどうどれくらい読んでいるかを気にする必要はない、と書かれている。

天邪鬼なわたしは、「結局そこ?人と比べるのはおよしなさい、という自己肯定感高める系?」と思ってしまったわけです。

読み進めていくと、読めなかったら書け!(相当意訳)と説いていて、それは書こうと思っても、思いを伝えられない。息も吐かなきゃ吸えないわけで、伝わらないことがわかると、どうしたら伝わるのか?と差分を埋めようとして情報を入手する、本を読みたくなる(かなり乱暴な意訳)というようなことが書かれて、またまたここでも「結局そこ?アウトプットするにはインプットが必要だ、知識や情報を増やせってこと?」と思ってしまったわけです。

さらにさらに読み進めていくと、イタリア旅行のエピソードが書かれていて、イタリア語がわからないから美術館で説明文が読めない、文字情報以外のものから読み取ろうとした(絵をじっくり見た)、情報以外のものを読み取ろうとするってことが大事で、読書も同じかも、な記述があった。確かにー情報を取りに行こうとする読書(ビジネス本や、仕事に必要な情報をインプットするための本)は味わって読まないけど、一言一言噛み締めていく読書もあるよなー。

添乗員付きのツアーに参加してコース通りに観光するんじゃなくて、自分でコースを作っていく、本もそんなふうに選べばいい、なことが書かれていて、確かにねー、必要なものを読む、という発想を捨てると自由になれるかもねーと思った。

この本の中で若松さんが伝えたかったことの一つが「ゆったり読む」「言葉(コトバ)と向き合う」ってことだと思う。

言葉には正しい意味があるけれど、コトバは言葉から派生した自分なりの解釈や理解ということなのかもしれない。

翻って考えると、わたしの読書は「言葉」を得ただけで、コトバは得ていないのかも知れない。

続きが気になっちゃって仕方がない。小説であればストーリーが、ビジネス書や学術書であれな知識や情報をいかに入手できたか、が気になる。これじゃあコトバは手に入らない。ゆったりと一言一言を噛み締めながら、味わいながら読む、そんな読書をしなきゃ。って「しなきゃ」って思ってる時点で「ゆったり読む」とは程遠い。まずは絵本や童話からリハビリしなくっちゃ笑

====

といったようなことをお話ししたら、ものすっごい刺さる問いをいただいた。

「本を読みたいって思っているんですか?」

読めなくなった、読まなきゃって思っているけど、その実、心の底から読みたいって思っているんだろうか?という根源的本質的な問いを突きつけられた。

そうなんだよなー、子どもの頃は本の虫で貪るように読んでいたし、物語の世界に没頭していた。それがいつの頃からかできなくなってしまった。多分、本を読みたい、のではなくて、没頭する感覚を取り戻したい、なんだろうな、と気付かされた。本から教訓を得ようとする合目的な読書ではなくて、本と自分だけの時間を慈しみたいんだ、と気付かされた。

こういう問いをいただけることが、ワークショップや場の持つ威力であり効果なんだよなーと思う。参加者の力量に頼ることなく、それまでの場の設計やしつらえ、そしてファシリテーターの人柄、人柄に惹かれて集まってくる人たち、、、そういったものが重ね合わさったときに、よき問い(あくまでもわたしにとっての)が生まれるんだろうな、とここ最近あまり感じていなかったけど、ワークショップのパワーを感じた。

川村さん、鈴木さん、そしてご参加の皆さん、知的刺激に溢れる温かな場、時間を本当にありがとうございました。

普段の自分は絶対に手に取らないだろう種類の本と出会えたのも良かったです!(語彙がw)

皆さんが持ち寄った本

で、ですよ。結局本を読みたい、読めるようになったのかと問われると、相変わらず役に立ちそうな、必要そうな本は食指が動かない。けど、じっくりと小説を読みたい、と思うくらいには心境が変化している。

そんなわけで今、ハルキムラカミを読んでいるのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます