アレハンドロ・ホドロフスキー監督の映画「エンドレス・ポエトリー」を観ました。

監督は御年88歳。「エル・トポ」で知られている方のようですが、僕は未見だったので、この映画で初めて彼の世界に触れました。

で、強烈なエネルギーと個性に圧倒されました。

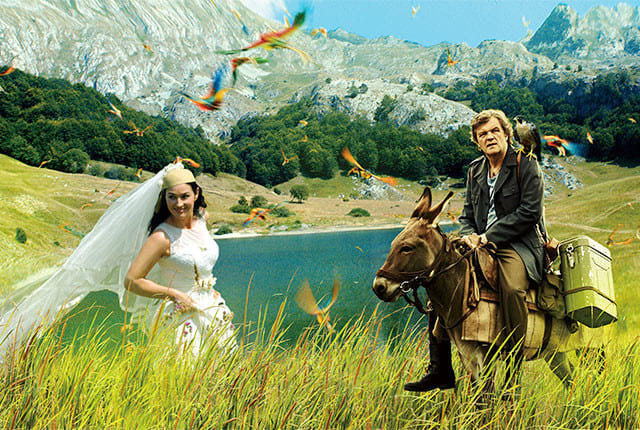

上の写真もそうですが、全編、色と音楽に満ちています。

でも、監督がペルーの人ということもあるのか、色の使い方が独特で、ちょっとシケた感じが面白かった。

映画は、監督の自伝的物語。

ペルーでの少年から青年に至る成長期が、夢とも現実ともつかない独特のタッチで描かれます。

通貫しているのは「自分らしく生きる」こと、そして「芸術への信頼」。

青春の祝祭に満ちた瞬間を、本当に美しく情熱的に描くのですが、映画を観ながら「この真っすぐなエネルギーって今の映画にはないよなー」って感じていました。

何というか、ここまで何の照れも衒いもなく青春の輝きを語ることって、最近は難しいと思うのです。

でも、映画や詩や音楽に人生を捧げ、その素晴らしさとともに生きてきた88歳の監督だからこその説得力がありました。

映画の最初で現在の町が監督の少年時代のころに変わる場面転換、CGなんかは使わず、演劇の舞台みたいに街をアナログ的に変えたり、歌舞伎の黒子みたいな人が画面の片隅で小道具を片づけたり、最新技術なんか使わなくてもやれることはいっぱいあるって思ったし、それが逆に新鮮でした。

あと、帰り道、寺山修司とかがまだ生きていたらどんな映画を作ったのかなって思いました。

「前衛」ってやっぱりすごいね。

アレハンドロ・ホドロフスキー監督作!映画『エンドレス・ポエトリー』予告編

監督は御年88歳。「エル・トポ」で知られている方のようですが、僕は未見だったので、この映画で初めて彼の世界に触れました。

で、強烈なエネルギーと個性に圧倒されました。

上の写真もそうですが、全編、色と音楽に満ちています。

でも、監督がペルーの人ということもあるのか、色の使い方が独特で、ちょっとシケた感じが面白かった。

映画は、監督の自伝的物語。

ペルーでの少年から青年に至る成長期が、夢とも現実ともつかない独特のタッチで描かれます。

通貫しているのは「自分らしく生きる」こと、そして「芸術への信頼」。

青春の祝祭に満ちた瞬間を、本当に美しく情熱的に描くのですが、映画を観ながら「この真っすぐなエネルギーって今の映画にはないよなー」って感じていました。

何というか、ここまで何の照れも衒いもなく青春の輝きを語ることって、最近は難しいと思うのです。

でも、映画や詩や音楽に人生を捧げ、その素晴らしさとともに生きてきた88歳の監督だからこその説得力がありました。

映画の最初で現在の町が監督の少年時代のころに変わる場面転換、CGなんかは使わず、演劇の舞台みたいに街をアナログ的に変えたり、歌舞伎の黒子みたいな人が画面の片隅で小道具を片づけたり、最新技術なんか使わなくてもやれることはいっぱいあるって思ったし、それが逆に新鮮でした。

あと、帰り道、寺山修司とかがまだ生きていたらどんな映画を作ったのかなって思いました。

「前衛」ってやっぱりすごいね。

アレハンドロ・ホドロフスキー監督作!映画『エンドレス・ポエトリー』予告編