一昨日、

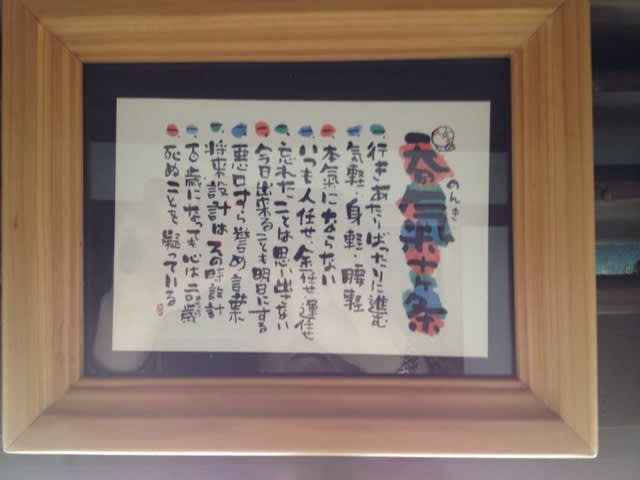

「Q.先生の好きな言葉は?」 という記事を書かせていただきました。

私はブログと Facebook を連携させているので、ブログ記事を投稿すると、

自動的に Facebook にもリンクが貼られることになります。

その際、Facebook友達に向けて一言書き添えるようにしています。

一昨日の記事ではこんなふうに書き添えてみました。

「今の私しか知らない人には信じてもらえないかもしれませんが、

私は昔からこんな自分大好きナルシスト人間だったわけではなく、

若い頃は自己嫌悪と自信喪失の塊のような超ネガティブ人間でした。」

こう書いたところ、Facebook友達の皆さんから大ブーイングを食らってしまいました。

「うそつけ。」

「先生が嘘をつくわけがないので一応信じますが、やっぱり想像できないっすよ!」

「○○さん (=妻) が言ってたからホントだと思うけれど、その転回が信じがたい。」

今の私はそんなに自信家、ナルシストに見えているんでしょうか?

しかし、一昨日の記事に書いた、

「子どもの頃の私はまったくの落ちこぼれで、劣等感の塊でした。

学力的にも、運動神経的にも、容姿や体格的にも何ひとつ誇れるものはなく、

自分に対して自信というものをまったく持っていませんでした。」

という記述はまったく嘘偽りのない事実なのです。

そんな子どもだった私が、いつの間にこんな人間になってしまったんでしょうか?

今日の質問には、そのへんの転機の話を披露するとお答えになるのかもしれません。

(一昨日書いたことと大部分は重複してしまいますが…)

まず第1は、自分のダメさ加減にきっちり向き合って、

自分がどうダメなのかを見極め、ダメなところを味わい尽くす必要があります。

子どもの頃って人を測る物差しや基準がひじょうに単純でしたよね。

順番的に言うと、容姿、体型、運動神経、学力の順番かなあ。

低学年であればあるほど、男でも女でも1番モテる子が特定の子に偏っていたように思います。

そして、そういう子と自分を比べて、なんで自分はああなれないんだろうと悩んでいました。

突然自分がそんなふうなカッコいい子になってモテモテになってるところを夢想したり。

少しでも近づけないかと見当外れな努力をしたり。

それらはことごとく失敗してよけいに自分への自信を失ったりしていました。

学力のように努力によって何とか挽回できるものもないわけではありませんが、

私などはなんとか努力して成績を上げて、ギリギリ届く高みの学校に進学し、

そこに入学したらまた底辺に舞い戻るという過ちを小、中、高、大、大学院と、

進学のたびに繰り返し、けっきょく自信回復にはつながらずじまいでした。

容姿や体型や運動神経などはもう如何ともしがたく、

これらを何とかしたい、何とかなってくれないかと望んでいるうちは、

自己嫌悪から抜け出すことはできません。

どうしようもないものに関してはどうしようもないのだと諦めて、

それもまた自分なりの個性だと受け容れるしかありませんが、

ここが1番の難関だと思います。

変えようのないものに関しては与えられたもので勝負するしかないと開き直れるかどうか、

これが何よりも重要な転機だと言えるでしょう。

そして、皆さんも記憶にあると思いますが、子どもの頃は物差しや基準が限られていましたが、

だんだん歳を取るにつれて判断基準も少しずつ増えてきて、

それによりみんなの好みがだんだんとばらけていきます。

面白さ (ユーモア、明るさ?) とか、内面性とか、学校の成績とは異なる知性とか、

あるいは、笑顔とか芸術性や特技 (特に楽器が弾けるとか) なども大事になってきます。

これらは容姿や体型なんかと比べるとはるかに可塑性 (かそせい) が高いです。

つまり、努力や経験によって変わったり高まったりしていく余地が残されています。

こうして世界が広がっていくとともに、自分の勝負できる土俵が見つかる可能性が高まってきます。

それを見つけられれば、自信や自分を持てるようになるでしょう。

とはいえ、この段階ではまだそれを見つけるのは難しいでしょう。

私の場合は、大学時代まではまだこの域には達していませんでした。

社交ダンスというものに出会い、将来はプロダンサーになんていう野望ももっていましたから、

身長が低いこと、脚がO脚なこと、あいかわらず運動神経が鈍いことなど、

自分ではどうしようもないことを何とかテクニックでカバーできないかなどと頑張っていました。

そして、それが上手くいかずに自信を失うということを繰り返していたのです。

同時並行的に哲学の勉強も始めていました。

しかし、こちらもまだまったく芽が出る気配はありませんでした。

文章を書くのは好きでしたが、哲学の修練が全然足りていなかったので、

自分に自信を持てるようなレベルではまったくありませんでした。

ここから先に進むためは自分に有利な土俵作りが必要になってきます。

一昨日書いた、「日本一」 というか 「日本唯一」 の土俵を作ってしまう作戦です。

これが第2段階です。

ビジネスの世界ではこれを 「ニッチ戦略」 と呼んでいます。

ニッチとは 「隙間」 という意味です。

「大企業がターゲットにしないような小さな市場や、

潜在的にはニーズがあるが、まだビジネスの対象として考えられていないような分野」 のことです。

みんなと同じ土俵で大勢と競い合っていると、誰かには勝てるかもしれませんが、

誰かには負けてしまうこともあるわけで、そうすると安定的な自信につながりません。

誰にもマネできないような自分独自のニッチを見つけられれば百戦連勝 (というか不戦勝) でしょう。

つまり、ご質問のなかにある2つの要素はまさに原因と結果の関係を成しているわけで、

自分をしっかり持つことができれば、自分に自信を持てるようになるという関係だと思います。

つまり、自分をしっかり持つというのは、人と比べて誰にも負けないような自分を探すのではなく、

(そんなものがあればそりゃあ自分に自信を持つことは簡単でしょうが…)

誰にもマネできないような自分にしかできないことを見つけてそれを自分の拠り所とすることであり、

そうすることによって自信を持って、

それを自分のセールスポイントとして売り出していくことができるようになるのだと思います。

私の場合、研究面に関して言うと、この域に達することができたのは、

一昨日書いたように大学院の2年目以降のことでした。

恋愛面で言うと、もう少し早かったかもしれません。

私の好きなタイプの女性というのは、自立していてそれこそ自分というものをしっかり持っていて、

むちゃくちゃ能力が高くバリバリ働き、かつ女性的魅力に溢れているスーパーウーマン・タイプです。

そんな女性がフツーだったら、私のような特に秀でたところもなく、

いつまでたっても社会に出るアテもなく、ずーっと研究ばかりしているようなオタク人間を、

相手にしてくれるはずないように思えます。

しかし、よく考えてみると、そういうバリバリのスーパーウーマン・タイプは、

自分と似たようなバリバリのスーパービジネスマンや、

スーパーキャリア・タイプばかりを本当に求めているでしょうか?

職場で自分とキャリアを争うような相手をパートナーとして欲するでしょうか?

むしろ、パートナーに求めるのは癒やしであったり、

女性が社会に出て活躍することをサポートしてくれることなのではないでしょうか。

自分がそういうニッチを目指すならば (特に努力しなくともすでに自分はそういうニッチでした)、

意外と

マッチングの可能性は高いのではないかと思われました。

その予想はみごとに当たりました。

まったくモテない、まったくサエない子ども時代を送っていた私が、

幼い頃から常に学校の人気No.1でそのままキャリアウーマンになってしまったような女性と、

どういう勢いだか付き合うようになり、そのまま結婚することになってしまったのです。

それが可能になったのは、私が容姿や体型や収入や社会的地位などのありきたりな土俵を捨て去り、

当時としてはとってもニッチな男性像を体現した自分を作り上げることに成功していたからでしょう。

というわけで、今回は次のように答えをまとめておきましょう。

A.まずは自分をしっかり見つめ、いいところダメなところを把握して、

ダメなところ、改善のしようのないところはあっさり受け容れ、そこで戦うのは諦めて、

自分の得意なところ有利なところを精一杯伸ばし、

誰にもマネできない自分にしかできないニッチを自分の拠り所としたら、

それによって自分に自信を持つことができるのではないでしょうか。

)

)

』 っと思ってしまう。小学校時代からあんまり変わってないじゃーんとちょっとスネてしまいそうです。」

』 っと思ってしまう。小学校時代からあんまり変わってないじゃーんとちょっとスネてしまいそうです。」