2018年11月18日(日曜)☁️🌥️

⬛アクセス

朝から天気は下り坂、運動不足解消に江戸時代から信仰の山として庶民の人気を集める丹沢山塊の大山(1,252m)に登ってきました。小田急線の伊勢原駅から始発(06 :05)の神奈中バスに乗って、大山ケーブルバス停まで。

⬛まだハイカーが少ないい静かな大山独楽の描かれた石段まじりの参道を歩く。紅葉祭り開催中です。

▼こま参道は、懐かしい昭和の風情漂うお店が、細い傾斜階段の参道に軒を連ねてますが、早朝のために閉店中です。

▼ケーブル駅付近では冬サクラが咲いていました!

▼女坂コースを登ります。龍神堂(八大堂)です。

▼女坂に入って緩やかに登っていくと「女坂の七不思議」の立川札があります。

▼その一・弘法の水です。 弘法大師が杖で岩を突いたら涌き出だそうで夏でも涸れないといいます。

▼さらに、その二・子育て地蔵です。

▼その三・爪切り地蔵と続きます。

▼女坂の七不思議その四・逆さ菩提樹です。

▼逆さ菩提樹をすぎると前不動があり、その上に大山寺への石段が伸びています。

▼この辺りの一帯には多くのもみじが植えられ、見事な色づきです。

▼ここが大山寺の階段下です。

▼階段の右側にも紅葉したもみじが広がっています。

▼階段の上は紅葉のトンネルです。

▼大山寺を参拝、大山のお不動さんと親しまれ、関東の三大不動のひとつに数えられている真言宗大覚寺派の寺院です。山号は雨降山(あぶりさん)。本尊は不動明王。開基(創立者)は良弁と伝える。

▼紅葉下の鐘楼です。

▼かわらけ投げ場所です。赤い輪の中を通せば願が叶います。

⬛大山寺から阿夫利神社下社へ

▼大山寺から女坂の七不思議その五・無明橋を渡る。話をしながら通ると、橋から下に落ちたり、忘れ物や落し物をしたり、悪い事が起きたりするという。

▼その六・潮音洞です。

洞(ほこら)に近づいて心を鎮め耳を、澄ませると遠い潮騒が聞こえるという。

▼その七・眼形石です。人の眼の形をしたこの石に、手を触れてお祈りすれば、不思議に眼の病が治ると言い伝えられている。

⬛最後の急な石段を上って下社を目指します。

▼下社石段下より

下社石段下より

阿夫利神社下社よりの眺め

です。写真には写っていませんが遠くに相模湾が見えます。

▼大山阿夫利神社下社です。

▼古くから山岳信仰の聖地として多くの人に親しまれてきた大山に、ハイキングの無事をお祈りしました。

▼「大山名水 神泉」が、龍の口から流れ出ていて、殖産・長命延寿の泉だそうです。

▼ボケ封じの和合神さんにお参り

▼飲んべえですのでここもお参り

⬛距離は長いが比較的ゆるやかな、見晴台ハイキングコースを選んで頂上を目指します。▼二重滝前に架けられた橋です。

▼二重滝です。大自然の巨岩が二段にわかれ、上流の断崖(八ケ)より突如として湧水し水場(ヤツボ)を形成、二段の岸壁に流れ出ずる所より二重の瀧を言われております。神聖にして清浄なる所から浄めの瀧とも呼ばれ、修験者の禊の行場でありました。

▼二重社です。二重社は阿夫利神社の摂社で、高大山・江の島・鎌倉詣で神が奉祀されております。御祭神は殖産、灌漑、雨乞いの守護神で、霊験のあらたかさは、よく知られている所であります。特に萬物の生命の根源である「水」をつかさどり、俗に龍神にもたとえられて、廣く根強い信仰と崇敬が集められています。

▼パワースポットの木です。

▼ここで突然、前方を鹿軍団が走り去ります。10頭くらいの集団でした。

▼登山道で見つけたムラサキシキブです。

▼見晴台でで昼食(いつものおにぎり2ケ)としました。15分ほど休憩し、歩き始めると間もなく大山の肩です。

この辺りは平な道でしたが、この後きつい坂道が続きました。もう少しで頂上ですがガスってしまい霧雨が降りました。

▼大山山頂(標高1251.7m)です。大勢のハイカーで賑やかです。

かなり苦労して登ってきましたが、山頂からの展望は「0」で何も見えません。

▼奥ノ院です。

⬛下山します。石が多い道を下って行きます。

▼25丁目、ヤビツ峠への分岐です。

▼下山途中、大山でただ一人歩荷人・北樋口さんに遭遇!

▼紅葉サンデーと重なり、ハイカーで登山道は大行列です。

▼8丁目、夫婦杉です。左右同形の巨木で、樹齢5、600年を経ている縁起の良い大木です。

▼「ボタンヅル(牡丹蔓)」です。登山道の脇に灌木に巻き付いている綿毛をふんわりと広げ、まるで雪化粧みたいな「ボタンヅル」を見つける。冬枯れの中でひときわ目立ちます。

▼阿夫利神社下社まで戻ってきました。お昼近くのこの時間には大勢のハイカーが参拝していました。

▼豚汁(100円)いただきました。

▼「男坂」を下山して大山ケーブル駅を通過するとケーブル待ちのハイカーが大行列でした。

▼帰りの参道は賑やかです。

⬛総歩数でした。

小柄で温厚な性格を持つ木曽馬は木曽地域を中心に飼育され、日本古来の在来種木曽馬が保存、 放牧されています。

小柄で温厚な性格を持つ木曽馬は木曽地域を中心に飼育され、日本古来の在来種木曽馬が保存、 放牧されています。

🔽ジョーズ岩などが単調な登りのアクセントになります。頭を突き上げた鮫に似ているジョーズ岩のプレートに、わざわざ(人食い鮫)と表記されています。

🔽ジョーズ岩などが単調な登りのアクセントになります。頭を突き上げた鮫に似ているジョーズ岩のプレートに、わざわざ(人食い鮫)と表記されています。 🔽登山口の0番から飛騨頂上の42番まで、4.2kmの登山道に100mごとに設けられた距離数のプレートに励まされながら急登を頑張る。ようやく尾根筋に出て「湯ノ花峠」に到着します。谷間に湧く温泉の硫黄臭が風に乗って尾根を越えるため湯ノ花峠と名付けられたという。

🔽登山口の0番から飛騨頂上の42番まで、4.2kmの登山道に100mごとに設けられた距離数のプレートに励まされながら急登を頑張る。ようやく尾根筋に出て「湯ノ花峠」に到着します。谷間に湧く温泉の硫黄臭が風に乗って尾根を越えるため湯ノ花峠と名付けられたという。

🔽ここから尾根道を進みます。ペイントされたかえる岩(無事かえる)が退屈な森林帯の登りをなぐさめてくれます。

🔽ここから尾根道を進みます。ペイントされたかえる岩(無事かえる)が退屈な森林帯の登りをなぐさめてくれます。

🔽コメツガの樹林越しに摩利支天稜線を見ながら登ると、胡桃島キャンプ場からの登山道と合流します。

🔽コメツガの樹林越しに摩利支天稜線を見ながら登ると、胡桃島キャンプ場からの登山道と合流します。

🔽登山道付近では、初秋の花・イワギキョウやトウヤクリンドウが目立ち、点在して咲いていました。

🔽登山道付近では、初秋の花・イワギキョウやトウヤクリンドウが目立ち、点在して咲いていました。

🌧️🌧️途中に稜線で急に雨が降り始めた。雨具は山小屋に置いて出てきたので濡れてしまった。山の天気は本当にわからない。

🌧️🌧️途中に稜線で急に雨が降り始めた。雨具は山小屋に置いて出てきたので濡れてしまった。山の天気は本当にわからない。

▼🥢🍚「夕食」です!

▼🥢🍚「夕食」です! 🔽夕食は野菜中心のメニューでした。自家製の味噌らしく、みそ汁の味は独特で美味しいです!ご飯は食べ放題。

🔽夕食は野菜中心のメニューでした。自家製の味噌らしく、みそ汁の味は独特で美味しいです!ご飯は食べ放題。 ▼🔥「薪ストーブ」です。

▼🔥「薪ストーブ」です。 ▼🐼「カフェ・ぱんだ屋」です。

▼🐼「カフェ・ぱんだ屋」です。 🔽シフォンケーキやチャイなど洒落たメニューの他、スモークチーズにワイン等、薪ストーブで作るピザなどがあり、下界のようです。

🔽シフォンケーキやチャイなど洒落たメニューの他、スモークチーズにワイン等、薪ストーブで作るピザなどがあり、下界のようです。

▼薪ストーブで焼き上げたピザです!

▼薪ストーブで焼き上げたピザです!

▼🌇五の池小屋の帳(とばり)

▼🌇五の池小屋の帳(とばり)

🔽ゆっくりと日没を眺めながら山の景色がダイナミックに変わる夕暮れ、雲海に沈んでいく太陽です。

🔽ゆっくりと日没を眺めながら山の景色がダイナミックに変わる夕暮れ、雲海に沈んでいく太陽です。

🔽夕食が終わると日が暮れて夜の帳が下りるころ、小屋の明かりが灯って・・雲上の雰囲気も最高です。

🔽夕食が終わると日が暮れて夜の帳が下りるころ、小屋の明かりが灯って・・雲上の雰囲気も最高です。

▼🌃🥶「気温」

▼🌃🥶「気温」

初めはゆっくり、そのうちぐんぐん早く大きくなり、まぶしい朝の陽に照らされて、眼下に広がる壮大な雲海の中から立ち昇るご来光の神々しい光に思わず歓喜の声が上がります。

初めはゆっくり、そのうちぐんぐん早く大きくなり、まぶしい朝の陽に照らされて、眼下に広がる壮大な雲海の中から立ち昇るご来光の神々しい光に思わず歓喜の声が上がります。

▼~五の池小屋の夜明け~

▼~五の池小屋の夜明け~

🔽西の空には白山の姿が浮かび上がっており、遠望することができます。

🔽西の空には白山の姿が浮かび上がっており、遠望することができます。 ▼🍚☀️「朝食」です。

▼🍚☀️「朝食」です。 ▼五の池小屋から継子岳(ママコダケ)へ

▼五の池小屋から継子岳(ママコダケ)へ 🔽その後、無数の平たい石が剣のように突き刺さった奇妙な風景(針の山)の場所を通ります。

🔽その後、無数の平たい石が剣のように突き刺さった奇妙な風景(針の山)の場所を通ります。

🔽ハイマツ樹海が広がる高天原を過ぎて目の前の斜面を登ると継子岳の山頂に到着します。

🔽ハイマツ樹海が広がる高天原を過ぎて目の前の斜面を登ると継子岳の山頂に到着します。

🔽足元にあるのはチャオ御岳スノーリゾートの建物とゲレンデ斜面、高山市や飛騨市古川町あたりの人里が見えます。

🔽足元にあるのはチャオ御岳スノーリゾートの建物とゲレンデ斜面、高山市や飛騨市古川町あたりの人里が見えます。

🔽珈琲をパンダ▼テラスから目前の五ノ池、摩利支天山の景色をながらの美味しいコーヒータイム。

🔽珈琲をパンダ▼テラスから目前の五ノ池、摩利支天山の景色をながらの美味しいコーヒータイム。

🔽ナナカマド

🔽ナナカマド 🔽シラタマノキ

🔽シラタマノキ 🔽オオバハケシマラン

🔽オオバハケシマラン

▼🚶♀️🚶♂️「下山開始」

▼🚶♀️🚶♂️「下山開始」 🔽露天風呂はかなり広く、開放感たっぷりで登山の汗を洗い流しました。

🔽露天風呂はかなり広く、開放感たっぷりで登山の汗を洗い流しました。 ▼🍜🥗「夕食」は中央道談合坂SA で「鶏だし中華そば(塩)」をいただく。

▼🍜🥗「夕食」は中央道談合坂SA で「鶏だし中華そば(塩)」をいただく。

▼「高山植物の女王」として知られるコマクサ(駒草)。他の植物が生息できない砂礫地に単独で自生し、美しく可憐なピンクの花を咲かせる孤高の姿は女王の名にふさわしい花です。

▼「高山植物の女王」として知られるコマクサ(駒草)。他の植物が生息できない砂礫地に単独で自生し、美しく可憐なピンクの花を咲かせる孤高の姿は女王の名にふさわしい花です。

▼山間にあるような小さな駅で、駅を出た列車は上下線ともにすぐにトンネルをくぐります。

▼山間にあるような小さな駅で、駅を出た列車は上下線ともにすぐにトンネルをくぐります。

▼駅ホームには紫陽花がたくさん植えられているため、停車中の列車と紫陽花とのコラボレーションを撮ることができます。

▼駅ホームには紫陽花がたくさん植えられているため、停車中の列車と紫陽花とのコラボレーションを撮ることができます。 ▼「深沢銭洗弁天」が設けられています。お金を洗えば増えるとか?

▼「深沢銭洗弁天」が設けられています。お金を洗えば増えるとか?

🔯「阿弥陀寺」ここからは西の方向に向きを変えて、明星ケ岳へと続いています。まず駅の上にある阿弥陀寺へ向けて延びています。

🔯「阿弥陀寺」ここからは西の方向に向きを変えて、明星ケ岳へと続いています。まず駅の上にある阿弥陀寺へ向けて延びています。 ▼箱根の山奥にひっそり佇む阿弥陀寺(あじさい寺)の育王山山門です。

▼箱根の山奥にひっそり佇む阿弥陀寺(あじさい寺)の育王山山門です。 ▼参道の脇の苔むしたお地蔵さまです。

▼参道の脇の苔むしたお地蔵さまです。 ▼阿弥陀寺です。とてものんびりとしていて癒されます。

▼阿弥陀寺です。とてものんびりとしていて癒されます。

▼このお寺は「箱根のあじさい寺」とも呼ばれています。ピンクや水色など彩り豊かな花を咲かせています。

▼このお寺は「箱根のあじさい寺」とも呼ばれています。ピンクや水色など彩り豊かな花を咲かせています。

🔯お寺の右横から塔ノ峰ハイキングコースが始まります。

🔯お寺の右横から塔ノ峰ハイキングコースが始まります。

🔯塔の峰(標高566m)頂上は樹林帯の中にあり、展望はありません。阿弥陀寺で仏舎利塔が発見されたことが、この山の名前と、登山鉄道の駅の名前ともなった塔ノ沢の由来であるとか。

🔯塔の峰(標高566m)頂上は樹林帯の中にあり、展望はありません。阿弥陀寺で仏舎利塔が発見されたことが、この山の名前と、登山鉄道の駅の名前ともなった塔ノ沢の由来であるとか。

▼小さなアップダウンを繰り返しながら展望が開ける登山道を進んで行く。蝶それとも蛾ですか?

▼小さなアップダウンを繰り返しながら展望が開ける登山道を進んで行く。蝶それとも蛾ですか? ▼塔ノ峰からはおよそ15分。コースはいったん舗装された林道に飛び出します。

▼塔ノ峰からはおよそ15分。コースはいったん舗装された林道に飛び出します。 ▼林道を15分ほど歩いたところで、コースは小さな階段を登り、また林の中へと戻って行きます。

▼林道を15分ほど歩いたところで、コースは小さな階段を登り、また林の中へと戻って行きます。 ▼ゆっくり2時間ほどの登りです。

▼ゆっくり2時間ほどの登りです。

🔯明星ケ岳(924m)に到着!このコースの終点、展望はありません。小田原方面からは高く見え、宵の明星が当山の上に輝くことからこの名がついたという。

🔯明星ケ岳(924m)に到着!このコースの終点、展望はありません。小田原方面からは高く見え、宵の明星が当山の上に輝くことからこの名がついたという。

▼この山は、毎年8月16日の夜に大文字焼きが行なわれることから、大文字山という名前でも親しまれています。山頂には御嶽大神が祭られていました。

▼この山は、毎年8月16日の夜に大文字焼きが行なわれることから、大文字山という名前でも親しまれています。山頂には御嶽大神が祭られていました。 ▼頂上から少し北へ進んだ所から宮城野方面へ。

▼頂上から少し北へ進んだ所から宮城野方面へ。 🔯しばらく歩くと展望が開けます。大文字焼きが行われる明星ケ岳「大文字」からは、強羅の町並みと早雲山や駒ヶ岳が正面に、富士山や金時山が右に見ることがが見られました。

🔯しばらく歩くと展望が開けます。大文字焼きが行われる明星ケ岳「大文字」からは、強羅の町並みと早雲山や駒ヶ岳が正面に、富士山や金時山が右に見ることがが見られました。

▼ちょうどこの場所から宮城野方面への下山道が分岐しています。分岐を左に進めば、60~70分ほどで、バス停のある宮城野に着くことができます。

▼ちょうどこの場所から宮城野方面への下山道が分岐しています。分岐を左に進めば、60~70分ほどで、バス停のある宮城野に着くことができます。

▼ハイキング道で見付けた花たち。

▼ハイキング道で見付けた花たち。

🔯宮城野からバス🚌で小田原駅へ。小田急電車にて帰路する。明星ケ岳ハイキングは、美しい木々の緑と青空とのコントラストを楽しむことができました。

🔯宮城野からバス🚌で小田原駅へ。小田急電車にて帰路する。明星ケ岳ハイキングは、美しい木々の緑と青空とのコントラストを楽しむことができました。

🚌富士急山梨バス停前にて発車待ち。

🚌富士急山梨バス停前にて発車待ち。 ◻️08:06(発)駅前バス停より飯尾行きに乗り「御岳神社」下車(所要約60分)990円

◻️08:06(発)駅前バス停より飯尾行きに乗り「御岳神社」下車(所要約60分)990円  ▼御岳神社入口

▼御岳神社入口

▼里山が一望できます。

▼里山が一望できます。 ◻️西尾根東尾根分岐点

◻️西尾根東尾根分岐点 ◻️木橋を渡ります。

◻️木橋を渡ります。 ◻️登山道では、ヒトリシズカの群落の他、タチツボスミレ、カキドウシなどを見つけました。

◻️登山道では、ヒトリシズカの群落の他、タチツボスミレ、カキドウシなどを見つけました。

▼フデリンドウ

▼フデリンドウ

▼マルバスミレ

▼マルバスミレ ▼タチツボスミレ

▼タチツボスミレ ▼カキドウシ

▼カキドウシ ◻️次第に登りが急になってきます。岩っぽいところも出てきます。要所にロープがかけられています。「ここからイワウチワ群生地」の表示板が出てきました。

◻️次第に登りが急になってきます。岩っぽいところも出てきます。要所にロープがかけられています。「ここからイワウチワ群生地」の表示板が出てきました。

◻️更に少し登ると今度は「ヒカゲツツジ群生地」の表示板が出てきます。

◻️更に少し登ると今度は「ヒカゲツツジ群生地」の表示板が出てきます。

◻️標高800m位のところに今度は「イワカガミ群生地」の表示板が出てきます。ここからイワカガミがちらほら出てきます。

◻️標高800m位のところに今度は「イワカガミ群生地」の表示板が出てきます。ここからイワカガミがちらほら出てきます。

✡️ヒカゲツツジ群生です。

✡️ヒカゲツツジ群生です。

◻️透き通るようなクリーム色、透明感のあるふしぎな花色です。

◻️透き通るようなクリーム色、透明感のあるふしぎな花色です。

◻️ヒカゲツツジとミツバツツジのコラボです。

◻️ヒカゲツツジとミツバツツジのコラボです。

✡️イワウチワです。

✡️イワウチワです。

◻️所々にミツバツツジも咲き、深紅の色を添えてくれます。

◻️所々にミツバツツジも咲き、深紅の色を添えてくれます。

✡️坪山頂上(1,103m)です。この山頂は面積が一坪しかないと言われて「坪山」と名付けられたという。山頂はハイカーで混雑状態のため、昼食の🍙を食べ、すぐに下山開始です。

✡️坪山頂上(1,103m)です。この山頂は面積が一坪しかないと言われて「坪山」と名付けられたという。山頂はハイカーで混雑状態のため、昼食の🍙を食べ、すぐに下山開始です。

◻️山頂からは360度のパノラマであり、眺望を遮るものはない。北に三頭山、南に権現山などを眺めることができました。

◻️山頂からは360度のパノラマであり、眺望を遮るものはない。北に三頭山、南に権現山などを眺めることができました。

◻️木と木の間から真っ白い富士山が見えています。富士山の見えるところは山頂のほんの一角です。

◻️木と木の間から真っ白い富士山が見えています。富士山の見えるところは山頂のほんの一角です。 ✡️坪山からびりゅう館へ向けての稜線は小さなピークを幾つも登り下りしていきます。所々にミツバツツジが咲いています。

✡️坪山からびりゅう館へ向けての稜線は小さなピークを幾つも登り下りしていきます。所々にミツバツツジが咲いています。 ◻️登山道では木々の間から差し込む光りで新緑が眩しく見えます。

◻️登山道では木々の間から差し込む光りで新緑が眩しく見えます。

▼アセビ [馬酔木]です。

▼アセビ [馬酔木]です。 ▼ヤマザクラです。

▼ヤマザクラです。 ▼物語に出てきそうなコブのある不思議な形の木々がありました。

▼物語に出てきそうなコブのある不思議な形の木々がありました。

✡️やがて針葉樹林帯の下りとなります。

✡️やがて針葉樹林帯の下りとなります。 ▼イカリソウを見つけましたが花も終盤のようです。

▼イカリソウを見つけましたが花も終盤のようです。

✡️びりゅう館の赤い屋根が見えてきました。間もなく、びりゅう館に到着です。

✡️びりゅう館の赤い屋根が見えてきました。間もなく、びりゅう館に到着です。 ✡️ゴールデンウィークのためか?バス臨時便が増発され、すぐにバスに乗れてラッキー!でした。

✡️ゴールデンウィークのためか?バス臨時便が増発され、すぐにバスに乗れてラッキー!でした。 ✡️山登りの総歩数は

✡️山登りの総歩数は

⏺️登山コース【往復】

⏺️登山コース【往復】

◻️登山道は、杉の樹林帯をひたすら登ります。しばらく登ると、ミツマタの木が、ところどころに見られるようになります。

◻️登山道は、杉の樹林帯をひたすら登ります。しばらく登ると、ミツマタの木が、ところどころに見られるようになります。

◻️だんだん、ミツマタの木が多くなってきました。朝陽に照らされ、黄金色に輝いています。

◻️だんだん、ミツマタの木が多くなってきました。朝陽に照らされ、黄金色に輝いています。

◻️ミツマタとは?

◻️ミツマタとは?

◻️頂上近くの樹林帯では、周囲の木々が落葉樹に変わり、間もなく芽生えが始まります。

◻️頂上近くの樹林帯では、周囲の木々が落葉樹に変わり、間もなく芽生えが始まります。

◻️山頂付近は、黄色い可憐なミツマタが杉林一面を埋め尽くし、幻想的な光景に包まれます。周囲は甘酸っぱい、 いい香りがしています。

◻️山頂付近は、黄色い可憐なミツマタが杉林一面を埋め尽くし、幻想的な光景に包まれます。周囲は甘酸っぱい、 いい香りがしています。

◻️新葉が芽吹く前の枝先に花だけが開花する姿は、冬が終わり待ちわびた春がきたことを喜んでいるようにも見えます。

◻️新葉が芽吹く前の枝先に花だけが開花する姿は、冬が終わり待ちわびた春がきたことを喜んでいるようにも見えます。 ◻️うつむくように下を向いて咲く花には芳香があり、小さな花が集まって半球形をつくっています。

◻️うつむくように下を向いて咲く花には芳香があり、小さな花が集まって半球形をつくっています。 ◻️山頂からの眺めです。天気よく、塔ノ岳から丹沢山の尾根も見えました。

◻️山頂からの眺めです。天気よく、塔ノ岳から丹沢山の尾根も見えました。

◻️富士山とミツマタのコラボです!

◻️富士山とミツマタのコラボです!

⏺️下山後は丹沢湖の北、武田信玄の隠し湯といわれる中川温泉の日帰り温泉入浴施設「ぶなの湯」へ。前方は清流の中川川です。また、温泉の泉質は水酸化物イオンの濃度の高く、単純アルカリ性泉です。

⏺️下山後は丹沢湖の北、武田信玄の隠し湯といわれる中川温泉の日帰り温泉入浴施設「ぶなの湯」へ。前方は清流の中川川です。また、温泉の泉質は水酸化物イオンの濃度の高く、単純アルカリ性泉です。

泉質はPHが10と非常に高く、肌ざわりがとても滑らかです。

泉質はPHが10と非常に高く、肌ざわりがとても滑らかです。 ⏺️入浴後は、中川地区に生育しているスギの巨木の見学です。形が箒(ほうき)に似ていることから、この名がついたと言われています。この辺りはもとは宝木沢といい、杉や檜などの良い木が繁っていたそうで名はそこからきたという説もあるそうです。

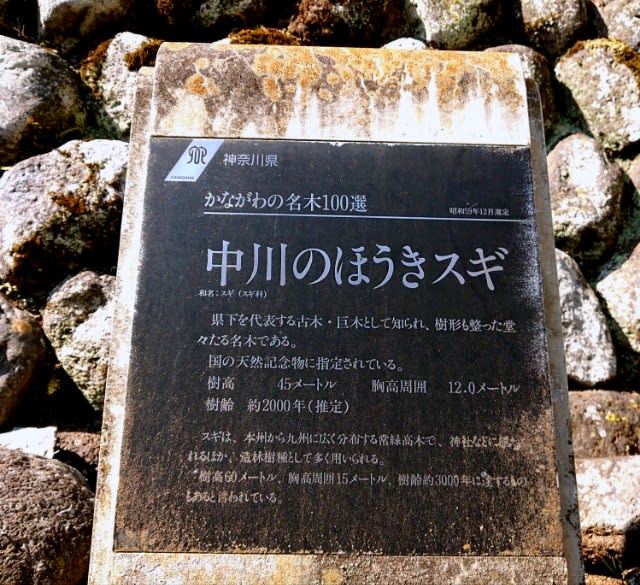

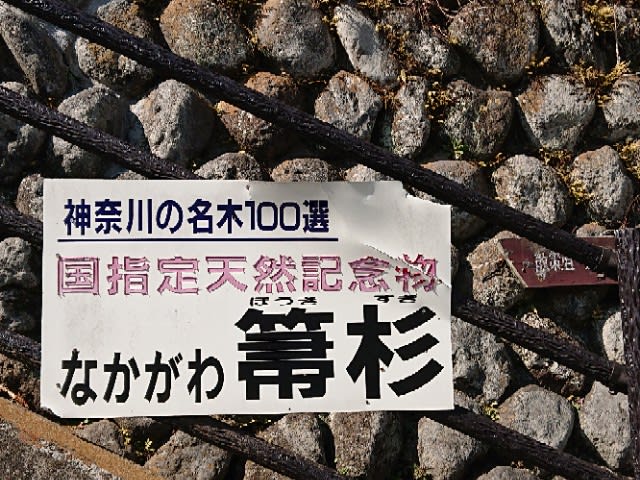

⏺️入浴後は、中川地区に生育しているスギの巨木の見学です。形が箒(ほうき)に似ていることから、この名がついたと言われています。この辺りはもとは宝木沢といい、杉や檜などの良い木が繁っていたそうで名はそこからきたという説もあるそうです。

昭和47年に丹沢を集中豪雨が襲ったとき、裏山の土砂崩れをくい止め、箒沢の集落を救ったこともあり、現在も集落を見守る御神木です。

昭和47年に丹沢を集中豪雨が襲ったとき、裏山の土砂崩れをくい止め、箒沢の集落を救ったこともあり、現在も集落を見守る御神木です。 樹齢2000年、樹高45メートルにもなる国指定天然記念物。全国名木百選にも選ばれています。

樹齢2000年、樹高45メートルにもなる国指定天然記念物。全国名木百選にも選ばれています。

⏺️帰りに東名海老名SA 「らーめんたいざん」にて、「えびつけ麺」をいただきました。エビの香りが漂うつけ汁が美味しい。

⏺️帰りに東名海老名SA 「らーめんたいざん」にて、「えびつけ麺」をいただきました。エビの香りが漂うつけ汁が美味しい。

▼上野原駅からバス🚌で鶴峠バス停へ。平家の落人が住んでいそうな集落が点在する山道?を約1時間バスが走る。

▼上野原駅からバス🚌で鶴峠バス停へ。平家の落人が住んでいそうな集落が点在する山道?を約1時間バスが走る。

▼鶴峠に立つと北西に雲取山方面の展望が一気に開けて、峠ならではの醍醐味を味わえた。ここは多摩川水系と相模川水系の分水嶺でもあります。

▼鶴峠に立つと北西に雲取山方面の展望が一気に開けて、峠ならではの醍醐味を味わえた。ここは多摩川水系と相模川水系の分水嶺でもあります。 ▼鶴峠バス停から奈良倉山へ。

▼鶴峠バス停から奈良倉山へ。

▼登山道で見つけた赤い実(何の実だろう?)

▼登山道で見つけた赤い実(何の実だろう?) ▼落葉したブナ林の絨毯の中をのんびり歩く。

▼落葉したブナ林の絨毯の中をのんびり歩く。

▼登山道は霜で白くなっています。

▼登山道は霜で白くなっています。 ▼天気良く三頭山の、文字通り三つのピークの山容が望めます。

▼天気良く三頭山の、文字通り三つのピークの山容が望めます。

▼奈良倉山登頂!(1,349m)富嶽十二景」の五番山頂に数えられる奈良倉山の山頂からの富士山は見事でした。

▼奈良倉山登頂!(1,349m)富嶽十二景」の五番山頂に数えられる奈良倉山の山頂からの富士山は見事でした。

▼「松姫峠」峠の名は、武田信玄の娘・松姫が織田勢から逃れる際に、この峠を越えたとの言い伝えに由来しています。

▼「松姫峠」峠の名は、武田信玄の娘・松姫が織田勢から逃れる際に、この峠を越えたとの言い伝えに由来しています。 ▼関東の富士見百景の一つ「鶴寝山(1,368m)」の山頂からも富士山が綺麗に見えます。

▼関東の富士見百景の一つ「鶴寝山(1,368m)」の山頂からも富士山が綺麗に見えます。

▼巨樹のみちへ。

▼巨樹のみちへ。

▼山沢入りのヌタ(小菅の湯方面分岐)

▼山沢入りのヌタ(小菅の湯方面分岐) ▼「ワサビ田」を見ながら一気に林道まで下る。

▼「ワサビ田」を見ながら一気に林道まで下る。 ▼集落では柿(渋?)がいっぱい残っています。鳥のエサ?

▼集落では柿(渋?)がいっぱい残っています。鳥のエサ? ▼小菅の湯に到着!

▼小菅の湯に到着! ▼急登やガレ場はなく落葉の絨毯に覆われた歩きやすい登山道で特に疲れは感じない登山でした。総歩数🚶🚶

▼急登やガレ場はなく落葉の絨毯に覆われた歩きやすい登山道で特に疲れは感じない登山でした。総歩数🚶🚶 ▼帰りのコース小管の湯🚌~猿橋駅🚃🚇~高尾駅~八王子駅~町田駅~相模大野駅

▼帰りのコース小管の湯🚌~猿橋駅🚃🚇~高尾駅~八王子駅~町田駅~相模大野駅

▼こま参道は、懐かしい昭和の風情漂うお店が、細い傾斜階段の参道に軒を連ねてますが、早朝のために閉店中です。

▼こま参道は、懐かしい昭和の風情漂うお店が、細い傾斜階段の参道に軒を連ねてますが、早朝のために閉店中です。

▼ケーブル駅付近では冬サクラが咲いていました!

▼ケーブル駅付近では冬サクラが咲いていました!

▼女坂コースを登ります。龍神堂(八大堂)です。

▼女坂コースを登ります。龍神堂(八大堂)です。

▼女坂に入って緩やかに登っていくと「女坂の七不思議」の立川札があります。

▼女坂に入って緩やかに登っていくと「女坂の七不思議」の立川札があります。 ▼その一・弘法の水です。 弘法大師が杖で岩を突いたら涌き出だそうで夏でも涸れないといいます。

▼その一・弘法の水です。 弘法大師が杖で岩を突いたら涌き出だそうで夏でも涸れないといいます。  ▼さらに、その二・子育て地蔵です。

▼さらに、その二・子育て地蔵です。 ▼その三・爪切り地蔵と続きます。

▼その三・爪切り地蔵と続きます。 ▼女坂の七不思議その四・逆さ菩提樹です。

▼女坂の七不思議その四・逆さ菩提樹です。 ▼逆さ菩提樹をすぎると前不動があり、その上に大山寺への石段が伸びています。

▼逆さ菩提樹をすぎると前不動があり、その上に大山寺への石段が伸びています。 ▼この辺りの一帯には多くのもみじが植えられ、見事な色づきです。

▼この辺りの一帯には多くのもみじが植えられ、見事な色づきです。

▼ここが大山寺の階段下です。

▼ここが大山寺の階段下です。

▼階段の右側にも紅葉したもみじが広がっています。

▼階段の右側にも紅葉したもみじが広がっています。

▼階段の上は紅葉のトンネルです。

▼階段の上は紅葉のトンネルです。 ▼大山寺を参拝、大山のお不動さんと親しまれ、関東の三大不動のひとつに数えられている真言宗大覚寺派の寺院です。山号は雨降山(あぶりさん)。本尊は不動明王。開基(創立者)は良弁と伝える。

▼大山寺を参拝、大山のお不動さんと親しまれ、関東の三大不動のひとつに数えられている真言宗大覚寺派の寺院です。山号は雨降山(あぶりさん)。本尊は不動明王。開基(創立者)は良弁と伝える。 ▼紅葉下の鐘楼です。

▼紅葉下の鐘楼です。 ▼かわらけ投げ場所です。赤い輪の中を通せば願が叶います。

▼かわらけ投げ場所です。赤い輪の中を通せば願が叶います。

⬛大山寺から阿夫利神社下社へ

⬛大山寺から阿夫利神社下社へ ▼その六・潮音洞です。

▼その六・潮音洞です。 ▼その七・眼形石です。人の眼の形をしたこの石に、手を触れてお祈りすれば、不思議に眼の病が治ると言い伝えられている。

▼その七・眼形石です。人の眼の形をしたこの石に、手を触れてお祈りすれば、不思議に眼の病が治ると言い伝えられている。 ⬛最後の急な石段を上って下社を目指します。

⬛最後の急な石段を上って下社を目指します。 下社石段下より

下社石段下より 阿夫利神社下社よりの眺め

阿夫利神社下社よりの眺め

▼大山阿夫利神社下社です。

▼大山阿夫利神社下社です。 ▼古くから山岳信仰の聖地として多くの人に親しまれてきた大山に、ハイキングの無事をお祈りしました。

▼古くから山岳信仰の聖地として多くの人に親しまれてきた大山に、ハイキングの無事をお祈りしました。

▼「大山名水 神泉」が、龍の口から流れ出ていて、殖産・長命延寿の泉だそうです。

▼「大山名水 神泉」が、龍の口から流れ出ていて、殖産・長命延寿の泉だそうです。

▼ボケ封じの和合神さんにお参り

▼ボケ封じの和合神さんにお参り ▼飲んべえですのでここもお参り

▼飲んべえですのでここもお参り ⬛距離は長いが比較的ゆるやかな、見晴台ハイキングコースを選んで頂上を目指します。▼二重滝前に架けられた橋です。

⬛距離は長いが比較的ゆるやかな、見晴台ハイキングコースを選んで頂上を目指します。▼二重滝前に架けられた橋です。

▼二重社です。二重社は阿夫利神社の摂社で、高大山・江の島・鎌倉詣で神が奉祀されております。御祭神は殖産、灌漑、雨乞いの守護神で、霊験のあらたかさは、よく知られている所であります。特に萬物の生命の根源である「水」をつかさどり、俗に龍神にもたとえられて、廣く根強い信仰と崇敬が集められています。

▼二重社です。二重社は阿夫利神社の摂社で、高大山・江の島・鎌倉詣で神が奉祀されております。御祭神は殖産、灌漑、雨乞いの守護神で、霊験のあらたかさは、よく知られている所であります。特に萬物の生命の根源である「水」をつかさどり、俗に龍神にもたとえられて、廣く根強い信仰と崇敬が集められています。 ▼パワースポットの木です。

▼パワースポットの木です。 ▼ここで突然、前方を鹿軍団が走り去ります。10頭くらいの集団でした。

▼ここで突然、前方を鹿軍団が走り去ります。10頭くらいの集団でした。

▼登山道で見つけたムラサキシキブです。

▼登山道で見つけたムラサキシキブです。 ▼見晴台でで昼食(いつものおにぎり2ケ)としました。15分ほど休憩し、歩き始めると間もなく大山の肩です。

▼見晴台でで昼食(いつものおにぎり2ケ)としました。15分ほど休憩し、歩き始めると間もなく大山の肩です。 この辺りは平な道でしたが、この後きつい坂道が続きました。もう少しで頂上ですがガスってしまい霧雨が降りました。

この辺りは平な道でしたが、この後きつい坂道が続きました。もう少しで頂上ですがガスってしまい霧雨が降りました。 ▼大山山頂(標高1251.7m)です。大勢のハイカーで賑やかです。

▼大山山頂(標高1251.7m)です。大勢のハイカーで賑やかです。 かなり苦労して登ってきましたが、山頂からの展望は「0」で何も見えません。

かなり苦労して登ってきましたが、山頂からの展望は「0」で何も見えません。 ⬛下山します。石が多い道を下って行きます。

⬛下山します。石が多い道を下って行きます。 ▼下山途中、大山でただ一人歩荷人・北樋口さんに遭遇!

▼下山途中、大山でただ一人歩荷人・北樋口さんに遭遇! ▼紅葉サンデーと重なり、ハイカーで登山道は大行列です。

▼紅葉サンデーと重なり、ハイカーで登山道は大行列です。 ▼8丁目、夫婦杉です。左右同形の巨木で、樹齢5、600年を経ている縁起の良い大木です。

▼8丁目、夫婦杉です。左右同形の巨木で、樹齢5、600年を経ている縁起の良い大木です。 ▼「ボタンヅル(牡丹蔓)」です。登山道の脇に灌木に巻き付いている綿毛をふんわりと広げ、まるで雪化粧みたいな「ボタンヅル」を見つける。冬枯れの中でひときわ目立ちます。

▼「ボタンヅル(牡丹蔓)」です。登山道の脇に灌木に巻き付いている綿毛をふんわりと広げ、まるで雪化粧みたいな「ボタンヅル」を見つける。冬枯れの中でひときわ目立ちます。

▼阿夫利神社下社まで戻ってきました。お昼近くのこの時間には大勢のハイカーが参拝していました。

▼阿夫利神社下社まで戻ってきました。お昼近くのこの時間には大勢のハイカーが参拝していました。

▼豚汁(100円)いただきました。

▼豚汁(100円)いただきました。

▼帰りの参道は賑やかです。

▼帰りの参道は賑やかです。

⬛総歩数でした。

⬛総歩数でした。