ニンニクは乾燥処理してから市場に出荷されるのが普通である。

しかし5~7月には、乾燥処理をしていない新物が店頭に並ぶ。

このニンニクは手間をかけていないぶんだけ割安に売られている。

安く買えるのだが、新物を黒ニンニクにするのは難しい。

乾燥処理済みのニンニクは、12日ほど保温するだけで簡単に黒ニンニクになるのだが、水分が多い新物は、ベチャベチャと煮物のようになって、なかなか黒くならないのである。

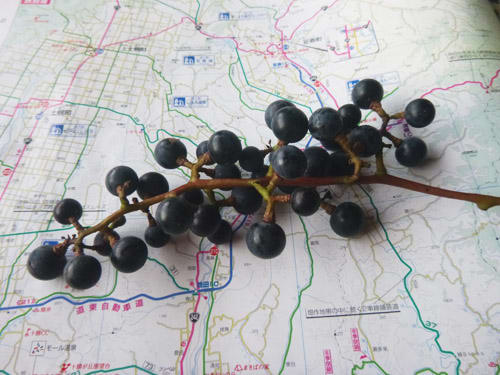

昨日、友人に頼んで地元産の新物を入手してもらった。

出荷前乾燥は、送風機を使ったり加温したりしながら、ひと月ほどをかけるようだ。

ボクは夏の旅を控えているので、軒下にぶら下げて自然乾燥を待つだけの余裕がない。

では、どうすれば新物を上手に熟成させることが出来るか?

ネット検索で面白いデータを見つけた。

左の図を見ると、出荷前の乾燥処理によって、球ニンニクの総重量は30%軽くなることが分かる。

右の図からは、軽くなるのはニンニクの本体(鱗片)ではなくて、他の部分だということが分かる。面白いことに、鱗片は全く水分を失っていないのである。

鱗片の保水性の良さは経験上知っているが、これほどとは思わなかった。

このデータを見ると、新物での黒ニンニク作りが難しいのは、鱗片以外の部分の水分に原因がありそうだ。

だとすれば、まず鱗片以外の水分を取り除けば良いということになる。

下記の手順で上手に熟成出来る可能性がある。

手順1.最初に、炊飯器フタにスキマを開けて保温し、鱗片以外の水分を飛ばしてしまう。

手順2.水分が飛んだのを確認してから、普通の保温熟成をする。

早速試してみる。

ニンニク球を計量して、その重さを書き込んでから炊飯器に入れた。

炊飯器のフタには割り箸を挟み込んであるから、内部の水蒸気がどんどん逃げる。

1日ごとに球の重さを計りなおし、同時に手触りで乾燥程度を確かめて、熟成開始のタイミングを探ってみようと思う。

今朝から夕方までの乾燥で、既にニンニクの重さが5%以上軽くなった。

70%の重さになったら、フタを閉じて熟成に入るつもりである。