2019/3/10 創世記11章1~7節「バベルの塔 聖書の全体像11」

「バベルの塔」は、ノアの洪水の後の出来事として登場します。ノアの子孫が増えていった時、レンガを造るような技術を身につけて、天にまで届く塔を建てて、名を上げよう。地の前面に散らされないようにしよう、と考え始めました。それをご覧になった神は、彼らの言葉を混乱させて、話し言葉が通じないようにしました。それで、人はその町を建てるのも止めて、地の全面に散っていきました。1節が

「全地は一つの話し言葉、一つの共通のことばであった」

と始まるのが、9節は

「主が全地の話しことばを混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされた」

と結ばれる、そういう括り・大枠で語られている話です。

しかし、この話の結論はどう読めば良いのでしょう。若い頃、この話を紙芝居に描いた事がありますが、最後のシーンは壊れた塔、廃墟のゴーストタウンでした。殺伐としたお話しにしてしまいました。しかし神が人を罰して散り散りにさせたのではなく、主はノアに

「九1生めよ、増えよ、地に満ちよ」

と、地に増え広がることを命じていました。神が造られた地を愛し、喜び、育てる管理者としての

「地に満ちよ」

です。一つ所に留まって小さく生きるのではなく、神が造られた全地を見て、驚くため、造り主なる神の御名を崇めるため、逆説的に言えば、自分の小ささを知るために、神の造られた世界に出て行くよう、神は派遣されたのです。

ところが、ここで人は

「全地に散らされるといけないから」

と塔を建て始めました。神の御名を崇めるよりも

「自分たちのため、自分たちの名をあげるため、頂が天に届く塔を建てよう」

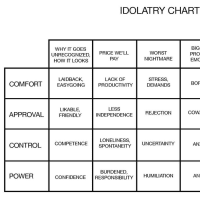

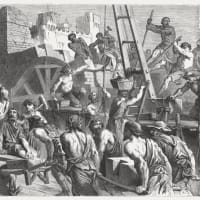

と考え始めました。頂が天に届く塔、という目論見(もくろみ)には、明らかに宗教性が臭いますね。「自分たちは天の神々に並ぶ力がある。神に散らされてたまるもんか」と思い上がっています。現在でも超高層ビルを建てる人間の上昇志向は続いています。それでも、天に届くどころか、地球のシミにも見えません。ここでも5節で

「主は、人が建てた町と塔を見るために降りて来られた」

とあります。塔が完成していたにしろ建設途中にしろ、主がわざわざ降りて来られてやっと見えたほど、ちっぽけな背伸びでしかない。ですから6節の「見よ。彼らは一つの民で、みな同じ話しことばを持っている。このようなことをし始めたのなら、今や、彼らがしようと企てることで、不可能なことは何もない。」は神の焦りや危機感ではなく皮肉でしょう。天に届く塔は今でも不可能です。ただ、彼らが企てたのは、物理的に天に届く塔を建築する以上に、名を上げたい、人々を集めたい欲望です。そして、巨大な建造物を建てるには、今も昔も、労働者の過酷な重労働が必要です。一部の人間の欲望のために、多くの人が酷使されていく。後のエジプトやソロモンの神殿建設と同様です[1]。バベルの塔は、権力とか中央集権、帝国主義、官僚主義の象徴です。そういう企ては、命令系統があって可能になります。主は、その言葉を混乱させて、命令系統を混乱させました。だからその建設はもう続かず、人は散り散りになりました。でもそれは、酷使されていた労働者達にとってはむしろ解放だったのではありませんか。言葉で命じられるだけの生活からの解放だったはずです。ただの労働力やロボットのように見なされる生活から、地に散らされて、多くの人がほっと息を吐いたことでしょう。

言葉が通じないのは大変です。それでも言葉が通じない相手を精一杯理解しようとしたり、相手を大事に思っている気持ちを伝えたりしたければ、それは出来ます。言葉が伝わらないからこそ生まれる笑いや温かさや気持ちはあります。しかし、相手を大切に思うよりも、自分がしたいこと、自分の欲望の企てが大切で、人はそのための手段としか見ないなら、言葉は用件を伝えるだけです。コミュニケーションの手段ではなくて、命令系統やコンピュータと変わりません。主が言葉を混乱させて、塔を建てることが出来なくされたのは、神の罰というよりも、人の暴力からの解放でした。言葉が通じないことは厄介で、困ることがあります。もどかしい思いもします。でも、どの言葉も訳しきれない、微妙なニュアンスを持っているのですね。日本語の持っている美しさや素晴らしさもあります。それを全部無視して、困らないようにどれか一つの言葉にしようとしたら、猛反対が起きるでしょう。人が命令系統だけで繋がる存在ではないから、神は一つの言葉を終わらせて、人間らしい混乱を始めてくださったのです。

洪水後の世界は神が仰った通り、人の心には幼いときから悪があって、自分のために塔を建てる横暴な世界になっていきました。言葉が通じるのは本来すばらしい事なのに、その言葉を用いて人を扱(こ)き使(つか)い、自分の名を上げようとして、神の名はひと言も口にしない。そういう人々の企てによって、巨大な塔が建て上がっていく、恐ろしい全体主義が生まれました。主は人々を地の全面に散らされました。それは「さばき」ではなく、解放でした。全地に散らして、それぞれの場所で生活し、文化を営む歴史が始まりました。でもそれからどうなるのでしょう。神は何を始めようとするのでしょうか。それが次の12章から、神がアブラハム(この時点ではアブラム)を選んで始めようとなさるご計画です。詳しくは次回から見ていきますが、

十二2そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。3わたしは、あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者をのろう。地のすべての部族は、あなたによって祝福される。」

神は裁いて散らしたのではないのです。解放して、地の各地に住まわせ、そこにアブラハムの子孫が祝福をもって追いかけるようにと考えておいでだったのです。やがてはイエス・キリストが地に降りて来られました。人はこの時も誰が一番偉いかを話題にし、黄金の神殿を誇っていましたが、イエスは人を祝福するため、争いや背伸びから解放して、互いに愛し合わせるために、天から降りて最も低くなってくださったのです。そして聖霊が注がれたときも、弟子たちは集まっている人々の言葉で語りました[2]。終わりに訪れる永遠の御国も、

「すべての民族、言語」

[3]の人々が集められるのですね。天国語という共通言語で話すより、私たちも日本語で阿波弁や馴染みの言葉そのままで話せる。その知らせが、私たちにも届けられて、日本語で福音を聞くことが出来ます。そして、世界の色々な言葉を話す人たちとの出会いも教会では与えられていますね。言葉が通じなくても、心が通じるのです。パウロも言います。

使徒の働き十七26神は、一人の人からあらゆる民を造り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、住まいの境をお定めになりました。27それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに、神は私たち一人ひとりから遠く離れてはおられません。[4]

神が人を地に散らしたのは、そこでの生活で神を求めさせるため。一人一人に神は近くいてくださり、神を見出す。そういう神のご計画の鍵となる家系としてアブラハムが選ばれ、聖書の歴史が続いていくのです。慣れた言葉でさえ、本当に言いたいことを伝えるのは難しいものです。そして、夫婦や親子や世代間でも話が通じない思いをしています。「話が通じない」と嘆きたくなります。それでも言葉が通じなくても祝福することは出来ます。自分の用件を分からせようとするより、相手の言葉の奥にあるものを理解しようとした方がずっと良いのです。分かってくれないと腹を立てるより、相手の言葉の奥にある呻きを汲み取るのが神なのです。

沢山の言葉がある世界は大変です。でも一つの言葉しか無い世界であれば、もっと恐ろしい全体主義、画一的な恐怖政治になっていた。今この社会で、言葉や思いが通じず、思いどおりにならない中だからこそ、人を大事にする生き方をしたい。この混乱の中から、主が何か本当に人間らしく生きられる在り方を始めようとしていることを信じたい。そのためにも、私たちが自分の名声や夢のためではなく、主の御名を崇めて、祈りつつ語って行きましょう。

「平和の主よ。あなたの恵みによって私たちの心を結び合わせてください。そして、あなたの祝福のために、私たちをここに留めず、この世界に送り出してください。言葉を、命令や用件のためではなく、人を生かすために用いていけるように、あなたの愛を教えてください。あらゆる言葉であなたの御名が崇められますように。人を道具にしたり、神を忘れたりしたら、強いてでもその企てを挫いて、人が生かされるための道具として、私たちを整え用いてください」

[1] Ⅰ列王記12章。

[2] 使徒の働き2章。

[3] ヨハネの黙示録7章9節「その後、私は見た。すると見よ。すべての国民、部族、民族、言語から、だれも数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手になつめ椰子の枝を持っていた。」

[4] 使徒の働き十七26「神は、一人の人からあらゆる民を造り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、住まいの境をお定めになりました。27それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに、神は私たち一人ひとりから遠く離れてはおられません。28『私たちは神の中に生き、動き、存在している』のです。あなたがたのうちのある詩人たちも、『私たちもまた、その子孫である』と言ったとおりです。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます