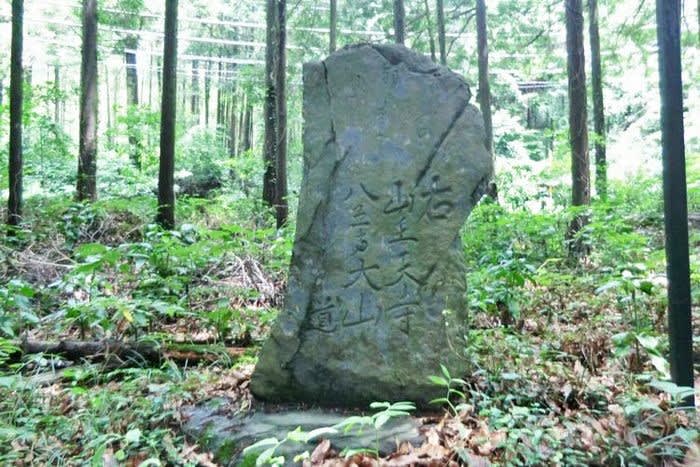

句 :

蛇喰登 幾けバおそろし 雉子乃聲

(へびくうと きけばおそろし きじのこえ)

出 典: 『花摘』

所在地:埼玉県比企郡小川町下里 下里の滝(不動の滝)

建立日:不明

建立者:不明

【芭蕉の句碑 不動の滝】説明板

『下里の滝』は槻川の右岸にあり、滝の横に句碑が建立されていますが、反対側の左岸にはこのような

鳥居が建っています。滝の上の方に「不動堂」があることからその鳥居のようです。

「芭蕉の句碑」の標識です。対岸の〇印のところに句碑が建立されています。

標識の柱に貼られている『下里の滝(不動滝)』説明板

この説明板にも書かれているよう昔は滝の水量も豊富でしたし、夏場には沢山の人が訪れていまし

たが、いつの頃からか対岸に渡ることが出来なくなってしまいました。

この説明板は11年半前の2009年6月に下里の滝のの芭蕉句碑を訪ねた時に、標識の柱に貼ってあった

ものです。

既に対岸に渡って句碑の所まで行けない状態でしたから(それなりの装備をすれば対岸に行けたかも

しれませんが)実際の句碑を見ることが出来ない代わりに写真入りの説明板を設置していたようです。

最近、上の写真のように護岸整備がされて、階段も設けられ対岸に渡るための飛び石も敷かれました。

しかし、大雨が降った後でもないのに飛び石は冠水していて表面は藻でヌルヌル状態でした。実は、昨

年暮れにも訪れたのですが、やはり冠水していたため諦めて、今度は大丈夫だろうと再訪したものの状

況は変わっていなかったのです。

ヌルヌルした飛び石の上を靴の下半分を濡らしながら慎重に慎重に進んで何とか対岸に

左側の白い四角が2枚目に載せた【芭蕉の句碑 不動の滝】説明板です

その右側が滝の水路ですがほとんど流れていません

赤い建物は行楽客の休憩所であったと記憶しています

その上に「不動堂」が見えます

「下里の滝(不動の滝)」ですが、水量がないのでトヨを使ってチョロチョロと・・・

【芭蕉の句碑 不動の滝】説明板の左側にあるのが「芭蕉の句碑」

「下里の滝」・「芭蕉の句碑」のある右岸から護岸整備された左岸を・・・

散策日:令和3年(2021)1月3日(日)