埼玉県大里郡寄居町赤浜915に所在する「水野氏陣屋跡」を訪ねてきました。

水野氏陣屋跡と言われる場所一帯は、現在、曹洞宗の寺院「昌国寺」境内となっています。昌国寺の開基である水野長勝は尾張出身で、織田信長に仕えていましたが、

天正10年(1582)の本能寺の変後は北条氏邦の家臣となり、鉢形城内(笹曲輪か?)に屋敷を与えられるとともに、赤浜にも居館を構えたとされます。

天正18年(1590)豊臣秀吉の小田原征伐により北条氏が滅ぶと、長勝も禄を失いました。長勝は、小田原征伐後に関東八州の領主として江戸に入府した徳川家康と

従兄弟関係(母親同士が姉妹)にあったことから、翌年の天正19年(1591)旗本として登用され、赤浜(寄居町)に629石、能増(小川町)に170石を知行され

ました。赤浜に陣屋を構え、陣屋内に水野家の菩提寺である昌国寺を開基したとされます。二代目である長勝の子忠貞は、正保4年(1647)、伏見奉行に任じられると

ともに1500石加増となり、すべての知行が大和国に移りました。これにより陣屋は廃されたようですが、昌国寺は、その後も水野家の菩提寺と存続しました。

この水野氏陣屋跡四周には今なお空堀や土塁が良好な状態で遺るとのことでしたので訪ねた次第ですが、呼び方については、水野石見守陣屋・水野長勝陣屋・赤浜陣屋等あるようです。

陣屋跡の南側を走る県道81号線沿いに、「曹洞宗 赤龍山昌国寺」の立派な寺号標が建っています。

先ずは周囲をめぐる土塁・空堀を攻めてみます

ここは陣屋跡南側の西方部の土塁・空堀

上の土塁・空堀を陣屋跡内西方から東方に見てます

向きを逆にして東方から西方に 奥に見えるのが西側の土塁

西側の土塁上 左に墓地があります 右が境内

西側土塁の切れたところ(墓地との往来口・陣屋時代の虎口?)から墓地側に出て境内を

西側の土塁を虎口あたりから北方に

土塁北西隅

土塁上から再び境内を

北側土塁と空堀

空堀は朽ちた竹その他諸々で埋まっており、堀底まで行って帰ってくるのは大変でした

北側土塁を外から

東側の土塁

東側の土塁・空堀を外から 人車の通行があるためか整備されています

堀底と土塁 ちょっとした高さがあります

南側東端の土塁と空堀

南側東端の土塁上に自生する高野槙の大木

町指定天然記念物高野槙の説明板

本堂

ちょっと見ただけでは集会場くらいにしか見えませんが、れっきとした本堂です

かつては大きな本堂があったようですが火災で焼失してしまったとのことです

現在この寺には住職がおりません。住職の住まいと思われる家屋も空き家になっています。(写真なし)

住職を必要とするときは嵐山町の某お寺に連絡するようです(詳しくは分りませんが)

境内等が比較的綺麗に整備されているのは檀家さんたちが頑張ってやってくれているのでしょう。

鐘楼

この写真では分りませんが、鐘撞棒は木を切ったままの状態のものが使われており、綺麗に丸く加工されたものではありません。

取りあえず土塁・空堀を一周しましたので、次は水野一族の墓をと・・・

この標識は、昌国寺に来た時、最初に目に入れておりましたから、土塁や空堀を見終えたらこの矢印の指す方向に行けばよいと考えていました。

ですから、西側の土塁の外側にある墓地を見ても、まさかそこに水野一族の墓もあるとは思いもしませんでしたからスルーしたわけです。なんたって矢印とは逆方向の場所ですので。

この矢印の指す方向は東側の土塁方向です。そこで東側の土塁内側も見てみたのですがそれらしいものは見当たりません。一般の墓所が土塁の外側にあったように、

水野一族の墓所も外なのかもしれないと、土塁の外に出てみましたが、やはりそれらしいものは見当たりません。

こうなったら人に訊くしかないと県道を歩き、何軒目かのお宅の庭先に、買い物から帰ってきたばかりと思しき女の人の姿を見ましたので、声をおかけして事情を話したところ、

家の中にいた主人を呼んでくれ、そのご主人は紙に書いて説明するでなく、一緒に行ってくれると案内をしてくれました。なんと親切なことか。そこはなんと・・・

そうです。まさかとも考えにも及ばなかった西側の土塁の外にある墓地に水野一族の墓所もあったのです。

あの木立と土塁に囲まれた中にです・・・

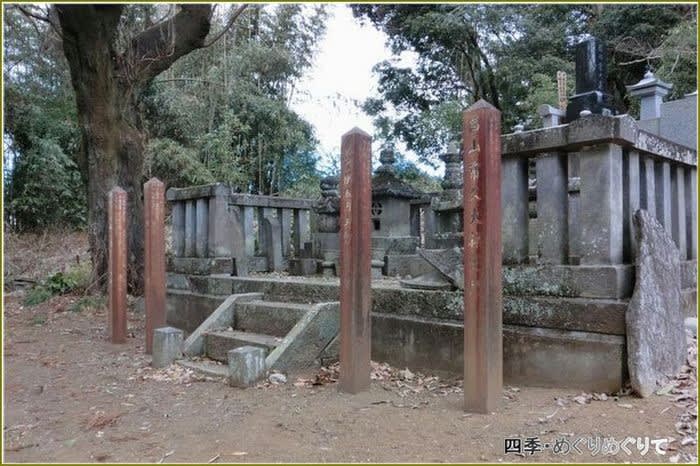

一般の墓(?)の間に建っていた「水野家一族の墓所」の案内・説明板

池の東側(前)にある開基水野石見守新右衛門長勝、同夫人、母、嫡男の墓所

もう少し広く撮りたかったのですが、これ以上下がると池に落ちますので

左から 長勝夫人(五輪塔) 長勝(家形) 長勝母(宝篋印塔) 嫡男(五輪塔)

それぞれの墓の前に戒名と略歴(側面)が書かれた鉄柱が建っていますが錆びていて戒名以外はほとんど読めません

水野石見守新右衛門長勝の墓

二代から七代及び夫人の墓は、この土塁で囲まれた墓所に

広すぎて全体を一枚に収めることは不可能です

中央の宝篋印塔が二代忠貞の墓

二代忠貞 俗称水野十郎左衛門 18歳で大阪夏の陣に加わり戦功を上げ知行7500石取の大身の旗本となる

同じ水野十郎左衛門ということで幡随院長兵衛を殺害したとされる旗本奴の水野十郎左衛門成之(~1664没)と勘違いしている方もいるとのことですが、

こちらは水野十郎左衛門忠貞 (~1670没)、成之とは遠縁のようですが全くの別人のようです。(自身はこの件については全く無知でしたが)

個々の墓について紹介できればよいのですが無理ですので雰囲気だけで・・・

向き合うように反対側にもこうして墓があります

北条氏邦の家臣については全く知りませんでしたし、これだけの土塁・空堀が遺っているこんな場所があることは行くまで知りませんでした。

散策するにあたっては一応皆さんの記事や写真を参考に見て行くのですが、いざ現地に行ってみると写真で見たようなわけには行かず、

いつも迷ったり目的物を見落としたりしてしまいます。今回は目的物が見つからずご近所の方のお世話になりました。

せめて案内標識の矢印は正しい方向に向けておいてほしいものです。素直で正直者の自身ですから信じてしまい疑うことを知りませんので(笑)

墓所に関する説明板はありましたが、できれば陣屋跡に関する説明もあればもっとよかったかなとわがままを言っています。

散策日:2017年(平成29年)2月6日(月)