シリーズ「ホタルの写真を撮る」その1

まだ、ホタルの季節にはかなり早いが、決して季節はずれの話題ではない。今から準備することが望ましいのである。今回は、「ホタル写真における撮影方法の変遷について」。後に、実際の季節になったら、生態写真も含めた実践的な話を記していきたいと思う。

私は、今年でホタルの研究を始めて44年になる。写真は、ホタルの生態を記録に残しておく必要性を感じてから撮り始め、40年ほど前からありとあらゆる「図鑑写真」と「生態写真」を撮影してきた。ホタルの生態撮影では、ホタルの生態に関する詳細な知識と撮影機材及び特殊な技術も必要になる。しかしながら、成虫が飛びまわる光景においては、フィルム時代では難しかったものの、昨今のデジタルカメラの性能とPCソフトの向上は、特に知識や技術がなくても比較的簡単に撮影でき「写真」としての結果を出せるようになり、プロ・アマを問わず多くの方々が撮影している。

ホタルが乱舞する光景は、生態写真であり、風景写真でもあり、自然の芸術作品とも言えよう。本記事では、作例として「ヒメボタルが乱舞する光景」の写真10点を掲載し、ホタル写真における撮影方法の変遷について記したいと思う。

ヒメボタル(Luciola parvula Kiesenwetter 1874)は、ホタル科ホタル属で、ゲンジボタルやヘイケボタルと同じ仲間であるが、一生を陸地で生活しており、水辺ではなく、森の中などに生息しているホタルである。メスは後翅がないために飛ぶことができない。発光しながら飛ぶのはオスだけで、その発光は、ゲンジボタルやヘイケボタルと違って、黄金色のフラッシュ明滅が大きな特徴となっている。岡山県の哲多町では「金ボタル」といも呼ばれているほどである。写真に撮ると光が点として写り幻想的なことから被写体として人気がある。

1.フィルムで撮る

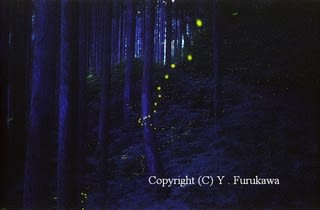

ヒメボタルが乱舞する光景を撮るには、かつてはフィルムで撮影しなければならなかった。フィルムは大きく分けて2種類ある。リバーサル・フィルムとネガ・フィルムである。当時、私はすべての写真をリバーサル・フィルムで撮影しており、ゲンジボタルにおいては美しく撮ることができていたが、ヒメボタルの撮影は容易ではなかった。プロビア400で30分の長時間露光、そして増感現像しても写るのは光だけで、背景は全く写らなかったのである。更には、ヒメボタルの発光色が金色ではない。(写真1)

明るい時間帯に背景を撮影しておき、ホタルが飛び始めたら、同じコマに多重露光する方法もあったが、1枚の写真の中に大きな時間の空白が存在すれば生態写真にはならないと考え、それは行わなかった。

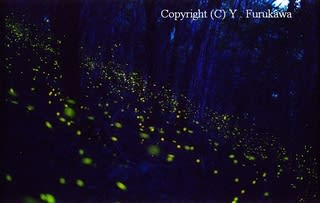

ヒメボタルの生息環境は、ゲンジボタルと違って全く明りのない山林の中で、目の前のカメラさえ見えないほどの暗闇である。その暗闇において、体長9mmほどのホタルが放つ光と背景を綺麗に写すことは、不可能と思われた。そこで一週間後に、同じ場所においてフィルムをネガに変え、露光時間を60分にして撮影したところ、ホタルの光と背景を捉えることができた。(写真2)

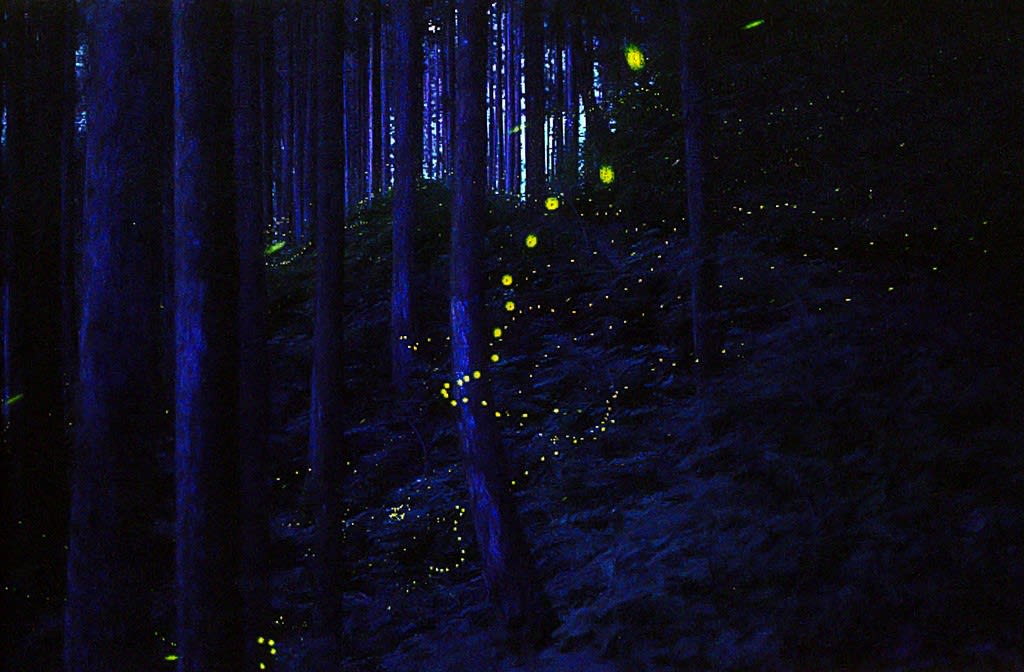

ようやく、ヒメボタルの撮影方法が分かったところで、翌年、どうしても撮影しておかなければならない場所へ向かった。東京都奥多摩町の山奥である。国道から沢沿いの道を5Kmほど進み、さらにデコボコの林道を3Km弱登った峠近くである。2004年から通っているが、なかなか良い写真を撮ることができなかった。2004年は、雨が降っておりヒメボタルも数匹しか飛んでいなかった。2005年は、数え切れないほどのヒメボタルが乱舞していたが、撮影技術が確立しておらず、まったく写らなかった。2006年に訪れた時は、発生がゼロの状態。この場所でのヒメボタルの発生期間は、およそ10日ほど。私は週末の土曜日しか訪れることができない。つまり、ヒメボタルの発生ピークと私の都合が合致しなければならない。そして次に天候状況がよくなければならない。結局、6年の月日が過ぎ、ようやく2009年7月に何とか満足できるヒメボタルの飛翔風景を撮影することができたのである。(写真3および4)

実は、この2枚の写真を撮影中に、すぐ背後を野生のツキノワグマが歩き回っていた。このチャンスを逃すまいと逃げるより撮影を優先した。もし襲われて死んだとしても、生態学的にもたいへん貴重な東京都奥多摩町のヒメボタルの写真が残れば良いと思った。幸い、襲われることはなかった。余談だが、山梨県内の山林で、晴れた午前中にチョウの撮影をしている時にもツキノワグマに遭遇したことがある。距離30m。逃げるかどうしようか迷った末、クマにカメラを向けたが、その時には、クマの方が遠ざかっていった。ちなみに大きなイノシシには3回遭遇している。

さて、一週間後に山梨県のヒメボタル生息地で再び撮影を試みた。(写真5) 写真2と数メートルと違わない位置で撮影しているが、ヒメボタルの飛び方に大きな違いが見られた。2008年(写真2)では地上から1mくらいの高さを発光しながら飛んでいたが、2009年は地上から50cmくらいの高さを飛んでいたのである。その理由は分かっていないが、これも、生態学的に貴重な記録である。

注釈:写真は、フィルムスキャナー(Nikon COOLSCAN V ED)でスキャンしたものを掲載しています。

お願い:写真は、1024*683 Pixels で掲載しています。Internet Explorerの画面サイズが小さいと、自動的に縮小表示されますが、 画質が低下します。Internet Explorerの画面サイズを大きくしてご覧ください。

ヒメボタル(写真1)

OLYMPUS OM-2 / ZUIKO AUTO-S 50mm F1.8 / バルブ撮影 F1.8 30分

FUJICHROME Provia400X Professional (撮影日:2008.07.19)

ヒメボタル(写真2)

OLYMPUS OM-2 / ZUIKO AUTO-S 50mm F1.8 / バルブ撮影 F1.8 60分

ZUIKO AUTO-S 50mm F1.8 / FUJICOLOR NATURA 1600 (撮影日:2008.07.26)

ヒメボタル(写真3)

OLYMPUS OM-2 / ZUIKO AUTO-S 50mm F1.8 / バルブ撮影 F1.8 60分

ZUIKO AUTO-S 50mm F1.8 / FUJICOLOR NATURA 1600 (撮影日:2009.07.11)

ヒメボタル(写真4)

CANON EOS-3 / EF 50mm F1.4 USM / バルブ撮影 F1.4 60分

FUJICOLOR NATURA 1600 (撮影日:2009.07.11)

ヒメボタル(写真5)

CANON EOS-3 / EF 50mm F1.4 USM / バルブ撮影 F1.4 60分

FUJICOLOR NATURA 1600 (撮影日:2009.07.18)

2.デジタルで撮る

現在でも富士フィルムでは、ネガ・フィルムの FUJICOLOR NATURA 1600 は販売されているが、リバーサル・フィルムに至っては、Velvia50、Velvia100、PROVIA100F(35mmおよびブローニー)しか入手できず、コダックでは、リバーサル・フィルム全てが2012年から製造されていない。その理由は、デジタル・カメラの普及に他ならないが、デジタル・カメラの性能が向上し、画素数も大きくなり、フィルムに限りなく近づいた昨今では、デジタルならではの撮影方法により、フィルムでは表せなかったものが容易に写せるようになってきている。

写真6と7は、フィルムと同じ長時間露光で撮影した写真であるが、露光時間が短いがゆえにホタルの光が少なく、写真という結果に物足りなさを感じる方もいるかもしれない。デジタル・カメラでは、3~4分も露光するとデジタル特有のノイズが出てしまい、それ以上の露光時間ではノイズ・キャンセリングも効かなくなってしまうので、長時間露光は、これくらいが限界だろう。

しかしながら、背景を適正露出で撮影した後に、感度を上げてホタルの光だけを数秒ずつ何枚も撮影し、PCの画像処理ソフトのレイヤー機能を使って合成する方法を行うと写真8~10のように見栄えの良い見応えのある写真に仕上がる。この「合成」という方法は、昨今の「ホタルの成虫が飛びまわる光景」においては、一般的に行われており、美しい写真にすることができるが、撮影する時にカメラの特性上1枚1枚の間に少なくとも1秒という空白が入ってしまう。写真は、「空間芸術であると同時に時間芸術である。」故に「不連続の時間を一枚にまとめて見せるのは浅慮、浅薄にすぎない」とも言われているので、その観点からは「創作」であり、「生態写真ではない」とも言えるが、これまで難しかったことが、美しく表現できるようになったことにより、ホタルの生息環境や生態の研究に役立つこともある。例えば、写真9と10は、これまで「森のホタル」と言われていたヒメボタルが、開けた畑の上を乱舞しているところをハッキリと捉えており、ヒメボタルの生息環境や飛翔行動を知る上では、貴重な画像となっている。参考までに、同場所の同日時に撮影した動画も掲載しておきたい思う。ヒメボタルの発光の様子しか映っていないが、実際にどのように発光しているのかは分かっていただけるだろう。

本記事掲載時期は、ホタルの季節にはかなり早い。しかし、決して季節はずれの話題ではない。今から準備することが望ましいのである。ホタルの撮影は簡単だがスマートフォンでは撮ることができない。それなりの機材が必要なので準備しなければならない。またホタルは、その年の気候にとって発生時期が若干異なるので、一番多い発生月日に合わせて出かけるために、様々な情報収集のみならず自身で積算温度の計算も必要になる。更には、選定した生息地の環境状況を把握するための事前ロケハンも必要であろう。

そして、実際に撮影に出向かれたら、ホタル鑑賞にも言えることだが、ホタルの生態を事前に良く学んだうえで、次の項目を守っていただきたい。

- ホタルに向けて懐中電灯を照らさない。

- 絶対にストロボを焚かない。

- 歩道以外に、踏み入れない。

- 採集はしない。

これは単なるマナーの押し付けではなく、ホタル観賞、撮影上での鉄則である。なぜならば 現在、多くのホタル生息地において問題となっており、ホタルが減少している実態があるからである。特に人口光による光害は重大な影響を与えているである、これは、科学的にも証明されている。(参考:ゲンジボタル・ヘイケボタル幼虫に対するLED照明の影響 宮下 衛 独立行政法人国立環境研究所 生物圏環境研究領域)ホタルの生息地全体の発生期間は2~3週間でも、羽化した個体の寿命は3~4日ほどしかない。気温が低かったり、月が出ていたり、風が強く吹いている夜は、繁殖活動が抑制されるから、雌雄が交尾できる日は、ほんの数日しかないのである。そのチャンスを鑑賞者や写真家が、自分に都合のよい考え方と自分勝手な行動で奪ってよいのだろうか?

お願い:写真は、1024*683 Pixels で掲載しています。Internet Explorerの画面サイズが小さいと、自動的に縮小表示されますが、 画質が低下します。Internet Explorerの画面サイズを大きくしてご覧ください。

ヒメボタル(写真6)

Canon 5D Mark2 / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE

バルブ撮影 F1.4 256秒 ISO 1600(撮影日:2011.07.23)

ヒメボタル(写真7)

Canon 7D / SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM

バルブ撮影 F1.4 30秒 ISO 200(撮影日:2011.7.23)

ヒメボタル(写真8)

Canon 7D / SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM

バルブ撮影 F1.4 15秒×42カット合成 ISO 200(撮影日:2011.7.23)

ヒメボタル(写真9)

Canon 5D Mark2 / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE

バルブ撮影 F1.4 2秒×62カット合成 ISO 1600(撮影日:2012.06.09)

ヒメボタル(写真10)

Canon 5D Mark2 / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE

バルブ撮影 F1.4 3秒×69カット合成 ISO 1600(撮影日:2012.06.08)

ヒメボタルの乱舞映像/Fireflies experience (Hime Fireflies)

Canon 5D Mark2 / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE

東京ゲンジボタル研究所 古河義仁/Copyright (C) Yoshihito Furukawa All Rights Reserved.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------