ヒメボタルの生息地がある静岡県を今年も訪ねた。標高1,200m付近に広がるブナやカエデなどの巨木がたたずむ原生林である。海から吹き上げる風によって霧が発生しやすく、樹木や林床の放置木は苔むしている。ここのヒメボタルは深夜型で22時を過ぎると光りながら飛翔し始め、 23時を過ぎる頃から真っ暗な原生林が光の明滅で埋め尽くされる。全体では、数千頭規模の生息数だと思われる。

このヒメボタル生息地を始めて訪れたのは、2010年の7月。当時は、撮影者は勿論、観察者も誰一人といなかった。初訪の時は、時間が早かったのか1頭も光っておらず、恐怖感から待機もできず退散。2回目は、濃霧でまったく何も見えず退散。1年待った2011年、誰もいない漆黒の闇に乱舞するヒメボタルを親友と2人で観察し、写真に収めた。その後、この生息地はインターネットで情報が広がり始め、2015年頃からは大勢のカメラマンや観賞者が来るようになってしまった。今回で8回目の訪問、写真撮影では6回目になる。

7月21日。仕事は午前中だけ。昼に退社しゆっくりと向かったが、現地には16時到着。深夜型のヒメボタルを撮るため6時間以上も前に生息地に来るものはいない。毎回の事だが、早速、環境調査を行う。気温24℃。時折、霧で覆われたが後に晴れた。

撮影のためにカメラもセットする。今回は、フルサイズのCanon EOS 5D Mark Ⅱ は映像撮影のみとして使い、写真はCanon EOS 7D に広角レンズを付け、フルサイズで35mm相当の画角で、これまで撮影していない方向を撮ることにした。4連休前の平日ということもあって、やってくる車の数は少ない。結果10台で12人(カメラマンは11人)。この日、心配なのは人の数よりも「月」である。月齢11.4の大きな月が輝いている。月が無ければ真っ暗な森の中だが、今回は月明りがブナの森の林床に木漏れ日のように射している。22時半を過ぎた頃、少しずつヒメボタルが光り始めた。ただし、あまり飛ばない。月がかなり傾いた午前0時から、ようやく発光飛翔数が増え、今年も多くの数が発生していることを確認できた。

他のヒメボタル生息地では見たことがないが、当地では5mほどの梢から舞い降りてくる個体がいる。多くは、林床や下草で暗くなるまで休んでいるが、活動時間が終了する午前1時を過ぎると梢に上がっていく個体が見られる。何故かは分からないが、きっと理由があるに違いない。

この日は、観賞者はなく良識的なカメラマンばかりで安心したが、単にヒメボタルの写真を撮りに来たのだという印象を受けた。私は観察も目的であるから、発光飛翔が始まれば、ずっとカメラの脇で最後までホタルを見ているが、「写真」が目的ならば、撮影はカメラに任せて自分は森から出て車の近くで会話を楽しんでれば良い。ヒメボタルの写真は、自宅に帰ってからパソコンで現像しソフトで比較明合成する作業で作り上げるものと化しているのである。

私は2時間半の間、ヒメボタルとの会話を楽しみ、今回も彼らから多くの大切な事を学ばせてもらった。感謝したいと思う。

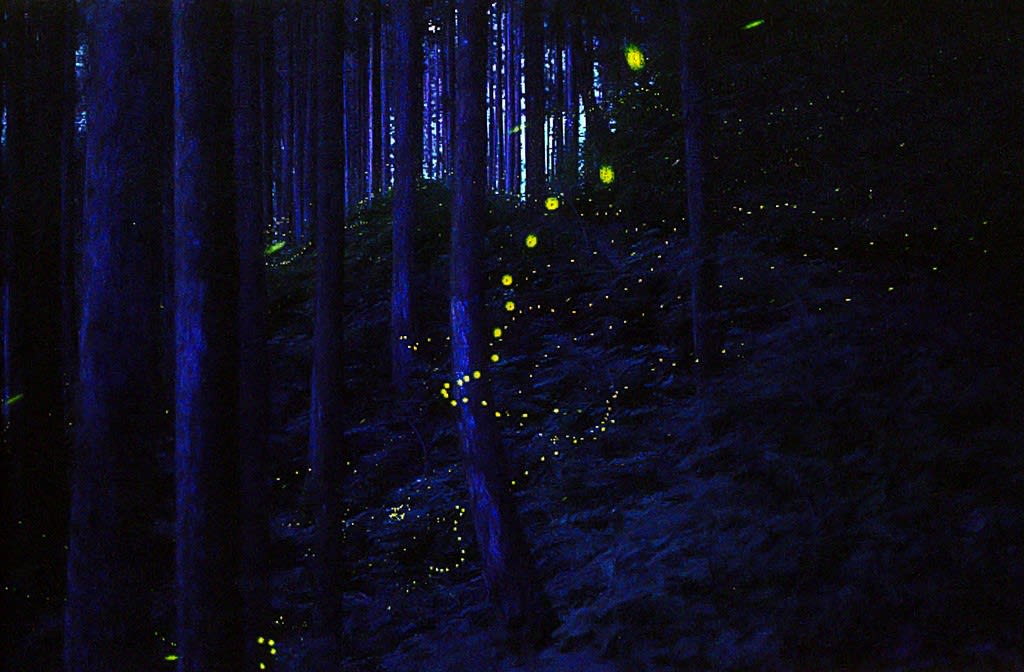

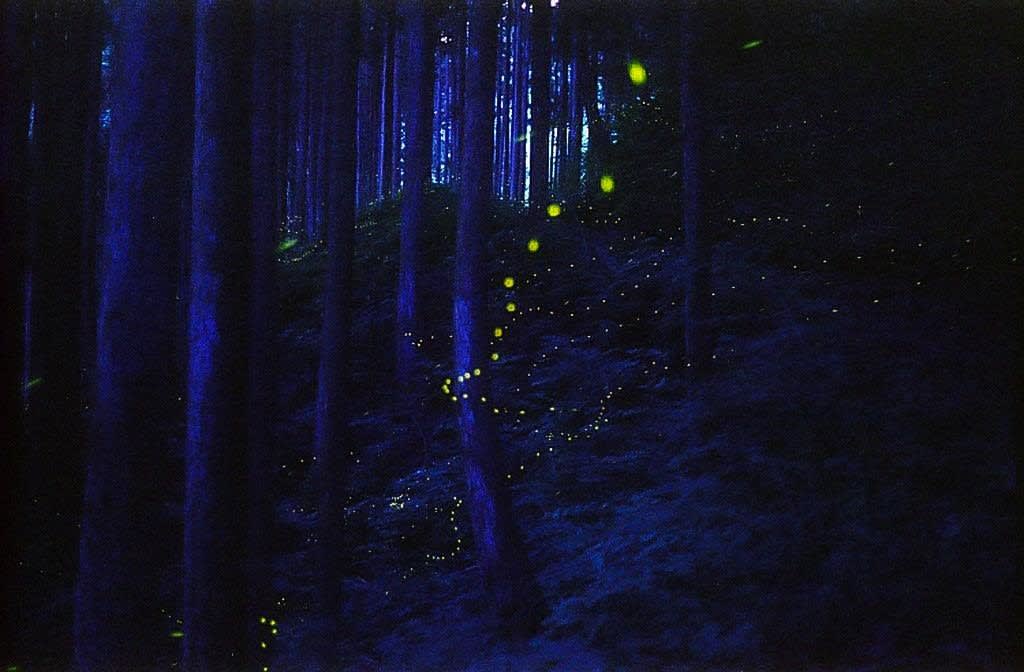

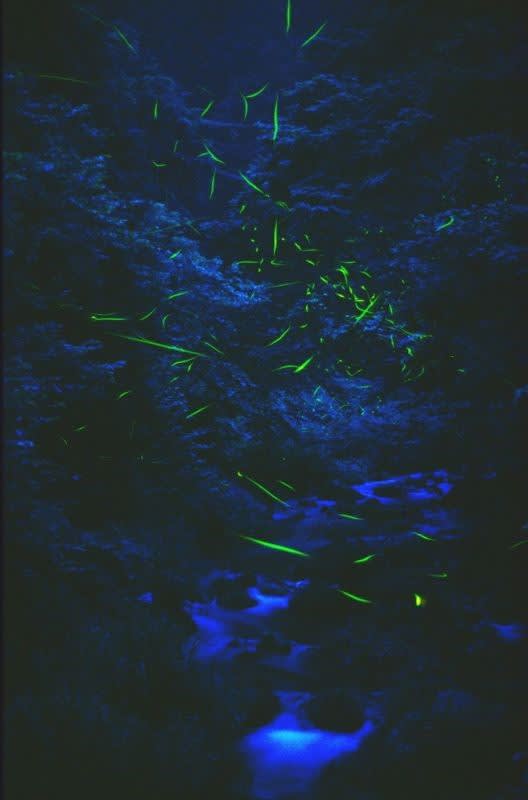

以下には、同じカットの写真3枚を掲載した。まずは生息環境を写したもの、そして2分と10分相当の比較明合成した飛翔風景写真である。どちらが良いかは、ご覧頂く方々の判断にお任せしたい。また、映像については、今回撮影したものに昨年同生息地で撮ったもの、そして2018年に岩手県のヒメボタル生息地で撮ったものを加えて編集した。ヒメボタルは、杉林や竹林、畑上を乱舞する生息地もあるが、今回の映像は、いずれも「ブナの原生林」に舞うヒメボタルで「Firefly Forest in Japan」と題した。

以下の掲載写真は、1920*1280 Pixels で投稿しています。写真をクリックしますと拡大表示されます。また動画においては、Youtubeで表示いただき、HD設定でフルスクリーンにしますと高画質でご覧いただけます。

ヒメボタルの森

Canon EOS 7D / Canon EF17-35mm f/2.8L USM / 絞り優先AE F14 8秒 ISO 100 (画角35mm)(撮影地:静岡県 2021.7.21 17:04)

ヒメボタルの森

Canon EOS 7D / Canon EF17-35mm f/2.8L USM / マニュアル撮影 F2.8 ISO 1600 120秒相当の比較明合成 (画角35mm)(撮影地:静岡県 2021.7.22 0:51)

ヒメボタルの森

Canon EOS 7D / Canon EF17-35mm f/2.8L USM / マニュアル撮影 F2.8 ISO 1600 10分相当の比較明合成 (画角35mm)(撮影地:静岡県 2021.7.22 0:08)

Firefly Forest in Japan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

東京ゲンジボタル研究所 古河義仁/Copyright (C) 2021 Yoshihito Furukawa All Rights Reserved.

をクリックした後、画質から1080p60 HDをお選び頂きフルスクリーンに

しますと高画質でご覧いただけます)

をクリックした後、画質から1080p60 HDをお選び頂きフルスクリーンに

しますと高画質でご覧いただけます)