絢爛豪華な東照宮をあとに、日光の山にあるもう一つの見所である大猷院(たいゆういん)へと向かうことにします。

大猷院石柱

大猷院石柱

ご存知のことと思いますが、徳川家累代の将軍の墓のほとんど(13人の将軍)は徳川家の菩提寺である上野寛永寺若しくは芝増上寺に置かれ、唯一、15代将軍慶喜公だけが谷中の墓地に埋葬されています。

開幕の祖である家康公は大権現と称する神となり日光東照宮の奥宮に墓所を構えでいるのはすでにお分かりのことと思います。家康公以外の征夷大将軍の中で唯一、江戸に墓を造らなかったのが三代将軍家光公なのです。造らなかったというより、家光公が祖父君である家康公に対して深く敬愛、崇拝していたがための当然の成り行きで、東照宮に近い日光の山の中に壮麗な霊廟が造られたのです。

この生まれながらの将軍と自他共に認めた家光公は、自身の遺言の中で自らの廟は東照宮を凌ぐことのないように規模、細工とも控えめに造営せよ、とのことで、色調は金と黒を貴重とした色合いの廟が造られたといいます。しかしながら大猷院霊廟を訪れると、各建築群の配置は山の麓から幾つもの石段で繋がれ、石段を登ると色鮮やかな門が待ち受け、それをくぐるとまた別の門が待ち構えるという空間と門、楼、廟の立体構成はむしろ東照宮のそれを凌いでいるのではないかとおもわれるほどの贅沢な造りのように思えます。

それでは家光公の法名大猷院を冠した霊廟「日光廟大猷院」へご案内いたしましょう。

入場口からまっすぐに伸びる参道の向こうに朱色と黒、金の配色を施した見事な御門が見えます。これが大猷院霊廟の最初の門で「仁王門」です。最初の門ということなのですが、霊廟にとうちゃくするまでこの仁王門を含めて全部で6つの門が配置されているのです。

仁王門

仁王門

金剛力士像

金剛力士像

この仁王門には左右に金剛力士像が安置されています。

仁王門をくぐると広場が目の前に広がり、その傍らに手水舎が置かれ、ここでも日光の山からの清らかな泉が滾々と湧き出しています。もちろん汗にまみれた腕や手、そして顔をこの清水で清めたのですが、これまでの泉の中でも最も冷たく感じ、まるで氷水に触れているような冷たさでした。

手水舎

手水舎

参道は仁王門をくぐると大きく左へと折れると、目の前にこれまた立派な御門が堂々とした姿を現します。大猷院と書かれた額が掲げられたこの門は「二天門」と呼ばれ、門の左右には持国天と広目天の二天が安置されています。

二天門

二天門

そして次に現れるのが霊廟への最初の入口となる「夜叉門」です。この門もあまりにも美しすぎる彩色でとても控えめに造ったとは思えない華やかさです。正面、背面の左右柵内に「毘陀羅(びだら)」「阿跋摩羅(あばつまら)」「ケン陀羅(けんだら)」「烏摩勒伽(うまろきゃ)」の「四夜叉」を納めていることから「夜叉門」と名付けられています。

夜叉門

夜叉門

いよいよ大猷院の本殿へと進むことになるのですが、その入口に構えるのが唐門です。その名のとおり唐破風を持つ小振りながら見事な装飾を施された美しい門です。この門を中心にして左右に伸びる塀には見事な透かし彫りが施され、門の美しさもさることながら極めつけの繊細技法を見ることができます。

唐門から伸びる透塀

唐門から伸びる透塀

唐門をくぐるとそこは大猷院の拝殿入口へと繋がります。拝殿の扉には金細工の精巧な装飾が施され、その贅沢な造りに生前の家光公の強大な権勢を垣間見たような気がします。見学者は靴を脱いで拝殿の座敷へと進むことができます。拝殿内部は細部に至るまで金箔が施され、文字通り金箔玉楼となっています。拝殿から更に本殿へとつづく畳敷きの部屋で繋がっています。

拝殿入口

拝殿入口

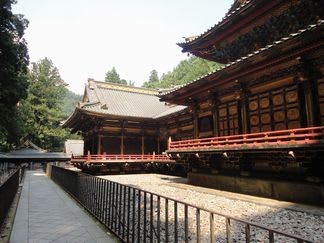

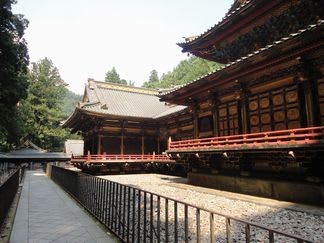

拝殿を辞して廟の外側に巡らされている回廊を歩くと、それはそれは見事な造りと贅沢な装飾が施された拝殿と本殿の外観を仰ぎ見ることができます。

手前:拝殿 奥:本殿

手前:拝殿 奥:本殿

手前:本殿 奥:拝殿

手前:本殿 奥:拝殿

本殿を背景に

本殿を背景に

拝殿に続く本殿の最奥部にある「厨子(御宮殿/ごくうでん)の中には「家光公座像」と「御位牌」が、又その前後には家光公の本地「釈迦如来」(非公開)が奉安されているそうです。この建物を「廟(びょう)」といい金・黒、赤の彩色でくまなく施された外観は、別名「金閣殿」と呼ばれ江戸時代の芸術の極みを見ることができます。

回廊の脇に備えられた裏門を抜けると中国の明様式を採用した竜宮城のような門が現れます。「皇嘉門」と呼ばれる御門で、この門の向こうに家光公(大猷院)の御廟があるのです。この門の先が本当の聖域なのです。

皇嘉門

皇嘉門

大猷院廟の透塀

大猷院廟の透塀

東照宮は別格として、家康公以外の霊廟で各将軍の霊廟建築で現存しているのは、家光公(大猷院)のものだけです。しかも霊廟だけでなくそれに付随する建築群がそっくりそのまま残っていることで、もしかすると上野寛永寺や芝増上寺にあった将軍霊廟も同じような造りのものがあったのではないかと想像できるのです。しかも両寺にはなんと各々6人の霊廟があったわけですから、その規模は大猷院霊廟の比ではなかったのではないかと勝手に想像を巡らした次第です。

事実、太平洋戦争末期の東京大空襲までは現在の東京プリンスホテルのある場所や芝公園一帯に徳川将軍家の霊廟が並んでいたわけですから、それはそれは壮観だったことと思います。

世界遺産「日光東照宮」と社寺散策(プロローグ)

世界遺産「日光東照宮」と社寺散策~輪王寺・三仏堂から東照宮の三神庫へ~

世界遺産「日光東照宮」と社寺散策~陽明門から奥宮まで~

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

大猷院石柱

大猷院石柱ご存知のことと思いますが、徳川家累代の将軍の墓のほとんど(13人の将軍)は徳川家の菩提寺である上野寛永寺若しくは芝増上寺に置かれ、唯一、15代将軍慶喜公だけが谷中の墓地に埋葬されています。

開幕の祖である家康公は大権現と称する神となり日光東照宮の奥宮に墓所を構えでいるのはすでにお分かりのことと思います。家康公以外の征夷大将軍の中で唯一、江戸に墓を造らなかったのが三代将軍家光公なのです。造らなかったというより、家光公が祖父君である家康公に対して深く敬愛、崇拝していたがための当然の成り行きで、東照宮に近い日光の山の中に壮麗な霊廟が造られたのです。

この生まれながらの将軍と自他共に認めた家光公は、自身の遺言の中で自らの廟は東照宮を凌ぐことのないように規模、細工とも控えめに造営せよ、とのことで、色調は金と黒を貴重とした色合いの廟が造られたといいます。しかしながら大猷院霊廟を訪れると、各建築群の配置は山の麓から幾つもの石段で繋がれ、石段を登ると色鮮やかな門が待ち受け、それをくぐるとまた別の門が待ち構えるという空間と門、楼、廟の立体構成はむしろ東照宮のそれを凌いでいるのではないかとおもわれるほどの贅沢な造りのように思えます。

それでは家光公の法名大猷院を冠した霊廟「日光廟大猷院」へご案内いたしましょう。

入場口からまっすぐに伸びる参道の向こうに朱色と黒、金の配色を施した見事な御門が見えます。これが大猷院霊廟の最初の門で「仁王門」です。最初の門ということなのですが、霊廟にとうちゃくするまでこの仁王門を含めて全部で6つの門が配置されているのです。

仁王門

仁王門 金剛力士像

金剛力士像この仁王門には左右に金剛力士像が安置されています。

仁王門をくぐると広場が目の前に広がり、その傍らに手水舎が置かれ、ここでも日光の山からの清らかな泉が滾々と湧き出しています。もちろん汗にまみれた腕や手、そして顔をこの清水で清めたのですが、これまでの泉の中でも最も冷たく感じ、まるで氷水に触れているような冷たさでした。

手水舎

手水舎参道は仁王門をくぐると大きく左へと折れると、目の前にこれまた立派な御門が堂々とした姿を現します。大猷院と書かれた額が掲げられたこの門は「二天門」と呼ばれ、門の左右には持国天と広目天の二天が安置されています。

二天門

二天門そして次に現れるのが霊廟への最初の入口となる「夜叉門」です。この門もあまりにも美しすぎる彩色でとても控えめに造ったとは思えない華やかさです。正面、背面の左右柵内に「毘陀羅(びだら)」「阿跋摩羅(あばつまら)」「ケン陀羅(けんだら)」「烏摩勒伽(うまろきゃ)」の「四夜叉」を納めていることから「夜叉門」と名付けられています。

夜叉門

夜叉門いよいよ大猷院の本殿へと進むことになるのですが、その入口に構えるのが唐門です。その名のとおり唐破風を持つ小振りながら見事な装飾を施された美しい門です。この門を中心にして左右に伸びる塀には見事な透かし彫りが施され、門の美しさもさることながら極めつけの繊細技法を見ることができます。

唐門から伸びる透塀

唐門から伸びる透塀唐門をくぐるとそこは大猷院の拝殿入口へと繋がります。拝殿の扉には金細工の精巧な装飾が施され、その贅沢な造りに生前の家光公の強大な権勢を垣間見たような気がします。見学者は靴を脱いで拝殿の座敷へと進むことができます。拝殿内部は細部に至るまで金箔が施され、文字通り金箔玉楼となっています。拝殿から更に本殿へとつづく畳敷きの部屋で繋がっています。

拝殿入口

拝殿入口拝殿を辞して廟の外側に巡らされている回廊を歩くと、それはそれは見事な造りと贅沢な装飾が施された拝殿と本殿の外観を仰ぎ見ることができます。

手前:拝殿 奥:本殿

手前:拝殿 奥:本殿 手前:本殿 奥:拝殿

手前:本殿 奥:拝殿 本殿を背景に

本殿を背景に拝殿に続く本殿の最奥部にある「厨子(御宮殿/ごくうでん)の中には「家光公座像」と「御位牌」が、又その前後には家光公の本地「釈迦如来」(非公開)が奉安されているそうです。この建物を「廟(びょう)」といい金・黒、赤の彩色でくまなく施された外観は、別名「金閣殿」と呼ばれ江戸時代の芸術の極みを見ることができます。

回廊の脇に備えられた裏門を抜けると中国の明様式を採用した竜宮城のような門が現れます。「皇嘉門」と呼ばれる御門で、この門の向こうに家光公(大猷院)の御廟があるのです。この門の先が本当の聖域なのです。

皇嘉門

皇嘉門 大猷院廟の透塀

大猷院廟の透塀東照宮は別格として、家康公以外の霊廟で各将軍の霊廟建築で現存しているのは、家光公(大猷院)のものだけです。しかも霊廟だけでなくそれに付随する建築群がそっくりそのまま残っていることで、もしかすると上野寛永寺や芝増上寺にあった将軍霊廟も同じような造りのものがあったのではないかと想像できるのです。しかも両寺にはなんと各々6人の霊廟があったわけですから、その規模は大猷院霊廟の比ではなかったのではないかと勝手に想像を巡らした次第です。

事実、太平洋戦争末期の東京大空襲までは現在の東京プリンスホテルのある場所や芝公園一帯に徳川将軍家の霊廟が並んでいたわけですから、それはそれは壮観だったことと思います。

世界遺産「日光東照宮」と社寺散策(プロローグ)

世界遺産「日光東照宮」と社寺散策~輪王寺・三仏堂から東照宮の三神庫へ~

世界遺産「日光東照宮」と社寺散策~陽明門から奥宮まで~

私は一昨年の秋に行きました。

見どころが多くて、写真を撮るのも

大変だったことでしょう。