『日本のゴーギャン』『早熟な南画家』『奄美の自然を愛した孤高の画家』、画家・田中一村を形容する言葉が幾つかあります。

『日本のゴーギャン』『早熟な南画家』『奄美の自然を愛した孤高の画家』、画家・田中一村を形容する言葉が幾つかあります。滋賀県守山市にある佐川美術館で「田中一村展」が開催されているのは知っていたものの、田中一村という画家については全く知らず危うく見逃してしまうところでした。

きっかけとなったのはNHKの「日曜美術館」で放送された「奄美大島へ 田中一村と奄美を感じる旅」での田中一村の描く奄美の情景を見たからで、感動のあまり番組終了の2時間後には佐川美術館に居たというしだいです。

描かれる画からは写真家・今森光彦、中村征夫、星野道夫に通じるような自然への眼差し、観察力と精密な描写を感じるというのが第一印象でした。

一村は幼少の頃から南画を描き始め、7歳の時に描いたとされる「菊図」(当時の雅号は米邨)などは既に完成度の高い作品となっており、「早熟な南画家」、または「神童」と呼ばれる所以となったと思われます。

その後、東京美術学校(現在の東京藝術大学)へ進むものの2ヶ月で退学。

これには家庭事情・自身の病などの説があるようですが、学校からもう一村には教えることはないといった理由や画壇の世界での派閥のようなものに入らなかったからなど諸説があるようです。

(南日本新聞社編の「田中一村伝」では中学時代に患った結核の再発と経済的事情と記されている)

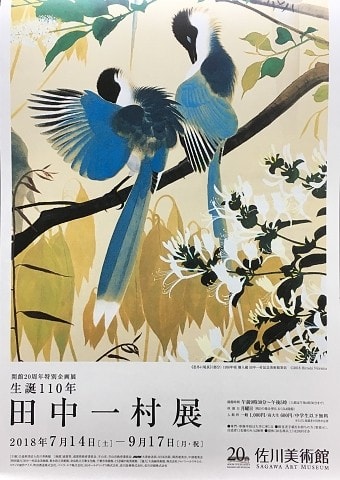

美術展は全4部で構成されており、第一章は「青年時代、若き南画家」から始まります。

解説文によると、琳派への傾倒から「たらし込み」や「没骨法」の技巧を使っているとあり、襖絵などは広く大きく空間を取った画となっていました。

一村の生き物への嗜好はすでに感じられ、題材にはルリカケス・カワセミ・コオロギ・リス・蝶などが描かれているのが嬉しい。

「つゆ草にコオロギ」「蓮図」...パンフレット

第2章「千葉時代、新しい画風の模索」では南画と決別した一村が新しい絵画への挑戦をしていた時期とされます。

この時代は支援者もなく寡作の時代で、母型の親戚を頼って千葉で写生に没頭したとされます。

「椿図」という画には片隅にクロアゲハが舞い降りる姿がみられますが、この蝶の動きの描写は面白いと思います。

実際に蝶を見ていると、羽根を閉じてスーといった感じで下降することがあるのですが、画からこの“スー”の動きが伝わってくる観察力抜群の描写に感激してしまいました。

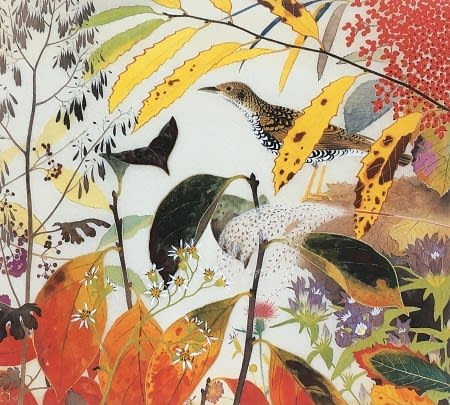

また墨の濃淡だけで描いた背景に花にだけ赤を使った「彼岸花」や息を呑むように美しい「秋色」など魅力的な画に混じって、ミヤマホオジロ・オナガ・モズ・カワセミなどが描かれてるのがたまらない。

この時代の一村は仏画(十六羅漢や白衣観音、観世音菩薩)などの異質な作品がありますが、当時の一村は闘病生活の苦しみの中で光明を求めるように観音像を描いていた時期があったとされます。

「秋色」(部分)...ポストカード

第3章は「一村誕生」となり、この時代に「米邨」から「一村」に雅号を改めます。

この時代に画壇へのデビューを果たしたようですが、ことごとく落選の憂き目にあったようですね。

初めての出品作(1947年の青龍社展)・「白い花」は竹林を背景にヤマボウシの花と葉を描いた作品で、片隅にはトラツグミの姿があります。

トラツグミを描いた絵が何作か展示されていましたが、その精密な描写には驚くと同時に構成の凄さに感嘆してしまいます。

田中一村の作品を見ていると優れた写真家の作品をみているような錯覚を起こします。

しれは写真のような描写力もさることながら、こんな写真が撮れたら...と憧れるような構図になっていることです。

一村は千葉時代に写真撮影をしていたことがあり腕前も見事なものだったといいますが、それは類まれに見る美的センスに恵まれた方ゆえということなのでしょう。

「白い花」...ポストカード

そういった意味では冒頭に田村一村の画を好きなカメラマン作品になぞらせたのは大きな間違いではないと思います。

また、画としてここまで精密に描写できるのは一村がずば抜けたカメラアイ(見えすぎる目)の持ち主だったことが伺われます。

この第3章ではトラツグミの他にもヨシキリ・カケス・アカゲラ・軍鶏・鶴などの野鳥の姿も登場します。

「秋色虎鶫」...ポストカード

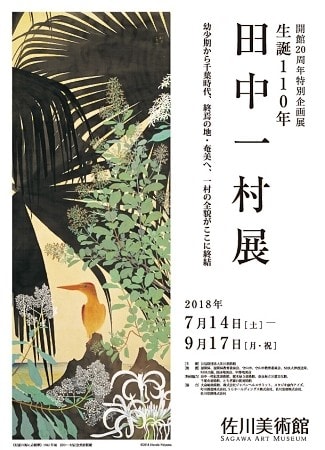

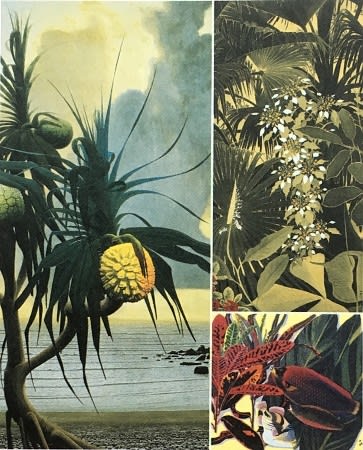

第4章ではいよいよ「奄美時代、旅立ちと新たなる始まり」となり、一村作品が花開く奄美時代が始まります。

田村一村は1955年の西日本スケッチ旅行がきっかけとなり、1958年に奄美大島へ移住したとされます。

大島紬の染色工として働き資金を貯めた後、知人の紹介によりハンセン病の療養所である和光園で暮らし、写生に明け暮れたといいます。

ところで、奄美大島には南国の楽園のようなイメージがありますが、イメージに反して奄美の日照時間は少なく降雨量の多い場所のようですね。

「奄美の海に蘇鉄とアダン」(展示なし)...ポストカード

曇り空が続き、雨が続く奄美の原生林で来る日も来る日も写生を続けられたのでしょう。

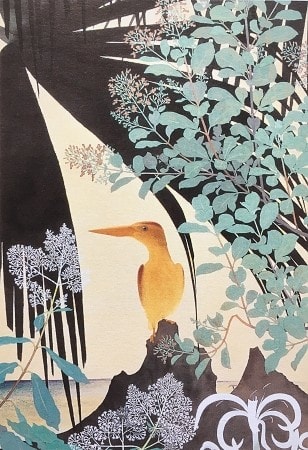

アカショウビンを描いた画が複数ありましたが、あの臆病な野鳥を描写できるのは出てくれるのをひたすら待つ忍耐力と観察力と記憶力。構図と色調のバランスも絶妙ですね。

しかも、奄美大島には20万匹のハブが生息しているそうですから、ヘビ嫌いな当方にはとても入れないような場所での観察だったと思われます。

「初夏の海に赤翡翠」(部分)...ポストカード

他の画のもトカラに乗るアマサギ・イシガケチョウ・コウライウグイス・アカヒゲ・アサギマダラなどの姿が見える絵が並びます。

面白いのはカラフルな奄美の魚を描いた画でしょうか。

地元の魚屋さんに並ぶ奄美の魚をデッサンした作品ですが、色彩豊かで独特の形をした魚に魅力を感じて夢中になって描かれたのでしょう。

田中一村の晩年の最高傑作といわれる「アダンの海辺」も期間限定で公開されていました。

浜辺に育つ奄美の植物アダンを描いていますが、静謐なアダンの描写の凄さとCGでも使ったかのようにリアルな海岸や波が描かれています。

この画は一村自らが「閻魔大王へ手土産」というほど心血を注いだ作品だったようです。

左「アダンの海辺」...パンフレット

田中一村を“不遇な画家”という呼び方をする場合がありますが、確かに当時すたれつつあった南画をベースにしていた事や画壇では認められず無名のまま生涯を閉じられたことを指すのでしょう。

しかし、その有り余るほどの才能は変遷の末、奄美で大きく花開いたと考えれば、心底描きたい画を求めて完成することができた気骨の人といえるのかもしれません。

こういう画家を今まで知らなかったのは随分と損をしていたなぁと思わずにはいられません。

「日本のゴーギャン」南日本新聞社編

追記:田中一村展は今回の機会を逃すと田中一村記念美術館のある奄美大島まで行かなければ見る機会がないかもしれないと思い、もう一度訪れてみました。

「アダンの海辺」は展示期間が終わりパネルになっていましたが、その横に今回は公開されなかった「不喰芋と蘇鐵」が大判パネルで展示されていたのが嬉しい限り。

佐川美術館へ訪れた2回とも会場は大盛況でしたので、田中一村に魅力を感じている方はことのほか多いのでしょう、

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます