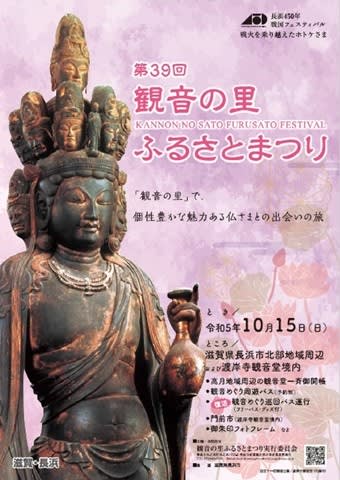

第39回を迎えた今年の「観音の里ふるさとまつり」は、巡回バスⅡコースで巡ってみました。

第39回を迎えた今年の「観音の里ふるさとまつり」は、巡回バスⅡコースで巡ってみました。前編は光明寺~横山神社~赤分寺~磯野寺でしたが、後編は赤後寺~浄光寺~大円寺~渡岸寺門前市を巡ります。

巡回バスの時間待ちがある時は好天の田圃道をのんびりと歩いて移動するという心地よい半日となりました。

昼過ぎから通り雨の頃には観音堂巡りは終わっていたので影響はなく、晴れていた時に田圃道を歩いているとノビタキの姿を見かける場面もありました。

高月の観音巡りで全ての観音さまを拝観するには何年も掛けて巡ることになりますが、最後の観音堂である光明寺の観音さまを拝観して観音さまコンプリートとなりました。

来年からは何度でも会いたい観音さまをゆっくりと時間を掛けて拝観することになりそうです。

高月の観音堂には特に人気の高い観音さんが何躰かおられますが、赤後寺の「転利(コロリ)観音」こと「千手観音」と「聖観音」は人気の仏像です。

赤後寺は集落の中を真っすぐに通る参道を歩いていくと、その先の高台に見える赤後寺の御堂や日吉大社社殿の雰囲気がとてもいい。

後方に湧出山を抱いた日吉神社の鳥居を抜けて登る石段の先の高台に赤後寺はあり、その右には日吉神社がある。

村の観音堂というよりも巡礼寺院の雰囲気がありますが、赤後寺は江州伊香西国15番札所になっているそうです。

「転利(コロリ)観音」と呼ばれる「千手観音立像」と「聖観音立像」は、平安初期の作とされており重要文化財の指定を受けています。

「転利」は「災い転じて利となし私利を転じて衆利となす」の意でしたが、いつのころからか「天寿を全うした者は何の苦しみもなくコロリと極楽往生できる」と喧伝されるようになったという。

「転利(コロリ)観音」は頭上の宝冠・光背・手・足先などがなく、これは柴田勝家と豊臣秀吉の賤ケ岳の戦いで火災に見舞われた時に川に沈めたため流されたといわれている。

兵火による火災の夜、村人が仏像を背負って村の中を流れる赤川に沈め、その時に枕として使われた石が「御枕石」と呼ばれて手水の横に置かれています。

石段を登って本堂前までくると、かつて御神木であったであろう伐られた巨樹の切り株が残されている。

幹回り5mはあったであろう巨樹の切り株は圧倒されるような太さで、2016年に参拝した時にはその姿は健在でした。

本堂は西国三十三所巡礼札所のような雰囲気がある立派な造りの御堂です。

須弥壇に2躰の「転利(コロリ)観音」が祀られていますが撮影は禁止。

腕をもがれたような痛々しい姿が衆生の苦しみを背負っている姿を想像させる美しい仏像です。

赤後寺の観音さまにお会いするのは3度目ですが、初めてお会いした時は閉まっている厨子を開けてもらって一人で対面するという至福のひと時でした。

観音堂の右にある日吉大社も立派な社殿の神社です。

湖北の村々の神社は立派な造りの社殿が多くみられ、信仰の篤さに驚きます。

赤後寺の堂宇のある高台から集落を見降ろすと、まさに一直線の道が続いている。

村の真ん中を通る道からはいつも赤後寺と日吉神社が見える。

これはこの集落で暮らす人にとって意識していなくても大きな心の拠り所になっているのではないでしょうか。

次は柏原集落の柏原阿弥陀堂ですが、都合により巡回バスの中から「野神ケヤキ」を見て、落川集落の「浄光寺」へと向かいます。

浄光寺も最澄に己高山鶏足寺の末寺として開かれたと伝わる寺院で、己高山仏教圏の一寺として繁栄したといいます。

その後、幾多の戦乱で寺勢は衰退し、浅井氏と織田軍の合戦により堂宇は焼失したとされます。

湖北では天台宗の興隆と衰退の歴史が時として垣間見えますが、今では観音さまだけが歴史の目撃者となっています。

雰囲気のある御堂の中には室町期とされる「十一面観音立像」「阿弥陀如来立像」「薬師如来立像」の三尊が安置されている。

中央に本尊の観音さまがいて、脇仏に如来さまがいるという少し変わった三尊ですが、同じ仏師の手によるものだと考えられています。

十一面観音を際立たせるように幕が掛けられているので両側の如来さまは見えにくいですが、浄光寺の仏像は湖北の観音さまの中でも個性的な仏像です。

お顔が目立つように見えるのは躰は古色なのに、お顔はくっきりと鮮明になっているからでしょう。

浄光寺から次の高月観音堂「大円寺」までは再び歩いて移動します。

大円寺の「十一面観音立像」もこの地に滞在した伝教大師・最澄が彫刻し、七堂伽藍を建立して像を安置したと伝わります。

空海や聖徳太子の伝承の残る地域は数々ありますが、滋賀県や湖北地方では最澄にまつわる伝承が数多く残っています。

大円寺は道路から見ても斜めに傾いた巨樹の姿が目に入ってきます。

「おしどり杉」と呼ばれるスギは樹高20m、幹周5.15m、樹齢800年とされる見事なスギです。

ピサの斜塔のように(あるいはそれ以上)に傾いたスギは今にも倒れそうですが、頑丈な支えがあって支えられています。

観音堂の中には「十一面千手観音立像」「薬師如来像」「弁財天像」「毘沙門天像」「不動明王像」「地蔵菩薩像」と仏像の数が多い。

インパクトのある「釈迦苦行像」は「高月観音の里 歴史民俗資料館」に展示されているので不在ですが、この像は他では見ることの出来ない仏像です。

御本尊の「十一面千手観音立像」は像高154cmで書く十九臂の脇手を持つ像で、室町時代の作とされています。

合掌手と宝珠手を含めて四十二臂の千手観音は、脇手の開き方や頭上の化仏といい、実にバランスの良い仏像だと思います。

この仏像は戦乱の昔に兵火から逃れて、岩の上に立たれたとされ、火災から村人を守る「火除けの観音さま」として信仰されているそうです。

北近江は京極氏の内紛や六角氏との争い、織田信長との戦いなど幾たびも戦乱の兵火に見舞われて焼失した仏像もあると思います。

仏像の損失に関しては廃仏毀釈の影響もあったでしょうから、失われた仏像は数知れずあったのではないでしょうか。

これで今年の観音巡りは終わりですが、最後に巡回バスに乗って渡岸寺観音堂前の門前市会場をのぞいてみます。

渡岸寺観音堂では山門から人が溢れるかのような人の多さで、人ごみに慣れない当方は少しだけ見て帰路につきます。

渡岸寺観音堂の参道を出るとJR高月駅の駐車場が見えてきて、高月駅の前には出店がたくさん出ています。

時間的に売り切れが多かったのですが、赤飯や栗ご飯が並ぶ中、白蒸のおこわがありましたので購入しておみやげにしました。

白蒸はお盆や法事の時に食べるとされますが、湖北では慶事のお祝いの席でなくても“おこわ”が売っているのを見かけますね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます