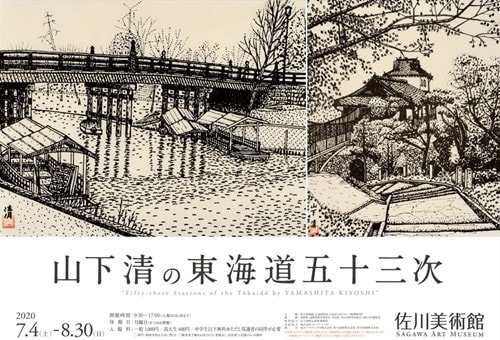

「放浪の画家」山下清は、色鮮やかな貼絵作品の美しさが人々を魅了してきましたが、晩年には版画による「東海道五十三次」を遺作として残しています。

「放浪の画家」山下清は、色鮮やかな貼絵作品の美しさが人々を魅了してきましたが、晩年には版画による「東海道五十三次」を遺作として残しています。当方も含めて山下清に対しての一般的なイメージは、芦屋雁之助の「裸の大将放浪記」や、そのイメージを引きずる「たま」のパーカッションの人のイメージではないでしょうか。

山下清は、1922年に今の東京都台東区生まれ、関東大震災に罹災後は新潟県に転居し、3歳の時の重い病によって言語障害・知的障がいの後遺症を患ったといいます。

清は「八幡学園(福祉型障害児入所施設)」へ入所して、「ちぎり紙細工」を学びますが、18歳の頃から15年にも渡る放浪の旅を繰り返すことになります。

今でいうアールブリュットの先駆者ともいえますが、アールブリュットとは“芸術の伝統的な訓練を受けていない人が制作した作品”の意ですから、“障がい者が造る作品”で括ることは出来ません。

とはいえ、日本のアールブリュット作品が施設における表現活動から、数多くのアート作品が世に出てきているのも事実です。

尚、今回の美術展では55枚の版画に山下清自身の言葉が添えられていて、作品をより一層魅力的なものとしています。

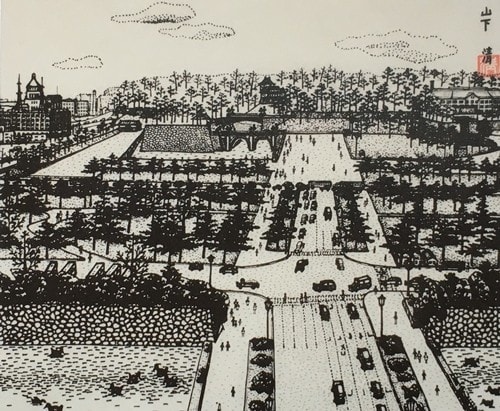

「山下清の東海道五十三次」の1枚目は「<東京>皇居前広場」。

これは日本橋へ行ったものの、空気が汚れ、車の喧騒に嫌気が差して、皇居を見下ろせる場所でスケッチしたものだといいます。

“自動車がたくさんいるのにどうしてやかましかないのかな 天皇陛下のそばだからそおっと走ってるのかな そんなことないな いい景色をみてるとやかましい音が気にならなくなるんだな”

「富士(吉原)」は、“ここの富士山が一番でっかく見えるな でっかくりっぱだけど 道をはしるダンプがこわくて ゆっくりみてられないな”と書かれている。

くっきりと大きく描かれた富士山と新幹線。その前には田圃で農作業する方々が情緒たっぷりに描かれています。

“新幹線の窓ごしにみれば においはしないな だけど新幹線はいい景色だからといって ゆっくり走ってくれないな”というキャプションも面白い。

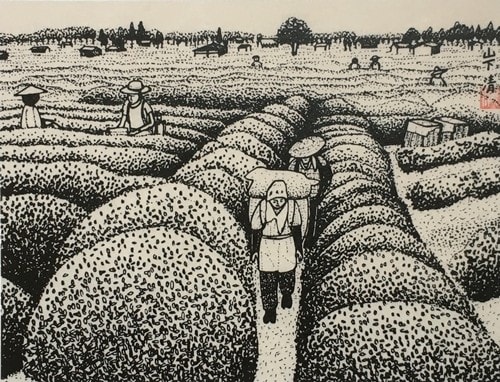

「牧の原(金谷)」には“日本でもお茶をくださいというと ルンペンにお茶はぜいたくだ水にしろといわれたので 水はおなかをこわすと悪いですというと 勝手にしろといって それでもお湯をくれたな”とある。

世知辛い今の時代からみて不思議なのは、突然見知らぬ人がやって来て、お茶が欲しい、おにぎりが食べたいと言っても、相手をしてくれた人がいたことです。

清が放浪を始めたのは、大戦中の1940年から1954年とされます。

みんなが貧しく苦しかった時代にあって、見知らぬ人に施しをしたり、助けてくれたりする人情のある時代だったのでしょうか。

助けてくれる市井の人がいなければ、15年にもおよぶ放浪の旅は成り立たなかったことでしょう。

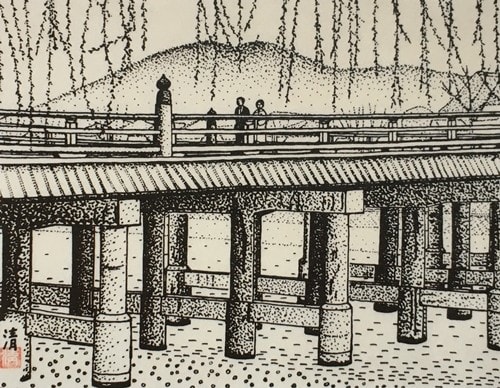

東海道五十三次の終点は「京都三条大橋」。

“こんどは春の絵を描くんだな 春の感じをだすんだな 柳の芽が風にふかれてるのが春らしいな これを描くのを忘れないようにしような”。

山下清は、東海道五十三次ではスケッチしながらの旅だったようですが、通常は旅先で絵を描くことはなく、八幡学園や自宅へ戻ってから記憶によって描いたとされます。

驚異的な映像記憶能力を持っていたとされる清には、特別な能力が備わっていたといえるのでしょう。

この京都三条大橋は、歌川広重も当然描いていますが、最初の版での三条大橋の橋桁は木組みで描かれています。

実際の三条大橋は石組の橋桁だったはずが、他の資料や想像から木組みの橋桁にしてしまったようです、

重版の際に、石組の橋桁に変えているあたりに、広重の“しまった”感があって面白い。

さて、平山郁夫の絵を含めて300枚以上の絵を見て、心地よい疲労感を感じながら外へ出ると、すっかり雨があがって青空が広がっています。

美術館の前の広場では演奏会のステージが組まれて、PAの調整中。少しづつ新しい日常が戻ってきていますね。