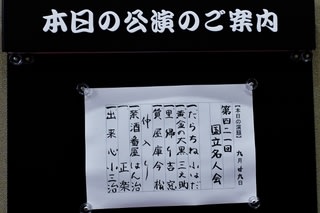

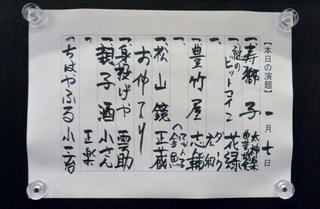

今回の 第422回 国立名人会 は次の通り。

落語「明烏」 春風亭柳朝

落語「位牌屋」 柳家一琴

落語「寝床」 立川志らく

―仲入り―

講談「赤垣源蔵 徳利の別れ」 宝井琴調

曲芸 鏡味仙三郎社中

落語「らくだ」 柳亭市馬

落語は、冒頭のまくらが面白いのだが、市場は、まくらなしに、直接「らくだ」を語り始めた。

志らくもまくらを端折ったが、「寝床」は、下手な義太夫を聴かされる地獄の話だと言って、落語も同じで下手な落語も、これも地獄で、笑点でも、酷いのが居て、名前は言わないがと言って、三平の名前を上げて笑いを誘っていた。

志らくの語り口は、時々、談志を彷彿とさせる。

テレビや映画でも活躍している志らくの高座は、やはり、パンチが利いていてリズミカルで面白く、大家と番頭のやり取り、長屋の連中の右往左往、非常にビビッドで楽しませてくれた。

私は、談志の高座を聴いたことはないが、WOWOWの特集やYouTubeなどで、随分聴いているので、頭にこびりついており、この談志のYouTubeの「寝床」も、癖のある語り口が多少気にはなるが、表情豊かで面白い。

江戸時代には、義太夫は、一般人の教養と言うか高級な趣味であったのであろう。

このように大店の旦那の義太夫好きが高じて、丁稚までが、出前途中に、次のような名セリフを口ずさんでいたと言うのであるから、面白い。

「壷坂霊験記」のお里の”三つ違いの兄さんといって暮らしているうちに、・・・”

「艶容女舞衣」のお園の”いまごろは半七さん、どこにどうしてござろうぞ、・・・”

市場の高座には、結構出かけているのだが、今回の「らくだ」のように、本格的な落語を、みっちりと丁寧に語るのを聴いたのは、初めてである。

この噺は、馬鹿馬鹿しいながら、あり得る話でもあり、夫々の人間模様が面白くて、やはり、落語協会の会長だけあって、聴かせて楽しませてくれた。

札付きの乱暴者のらくだが、フグに当たって死んだと言うので、ほとほと困り抜いて手を焼いていた長屋の連中は大喜び。兄貴分の熊五郎が、兄弟分の葬儀を出してやりたいと思ったのだが、金がない。

上手い具合に屑屋がやってきたので、この屑屋を脅して、月番の所に行かせて、長屋から香典を集めさせ、大家から、酒と料理を出させ、八百屋から棺桶代わりに漬物樽を調達させようとするのだが、

大家が断わったので、兄貴分は屑屋にらくだの死骸を担がせ、大家の家に乗り込んで行き、屑屋に「かんかんのう、きゅうれんすー」と歌わせて、死骸を文楽人形のように動かして踊らせたので、大家は恐怖に慄いて依頼に従い、八百屋もその話を聞いて即座に言うことを聞く。

ところが、ここで噺が終わるのではなくて、兄貴分が、穢れ落としに屑屋に酒を強要するので、断り切れず飲み始めた屑屋が、酒乱と化して、主客逆転。

酔っぱらった二人は、剃刀を借りてきてらくだを坊主にして、漬物樽に放り込んで荒縄で十文字に結わえて、天秤棒を差し込んで二人で担ぎ、屑屋の知り合いがいる落合の火葬場で内緒に焼こうと運び込むのだが、途中で、樽の底が抜けて仏を落としてしまう。

仕方なく死骸を探しに戻ると、途中で、願人坊主が寝ていたのを、酔った二人は死骸と勘違いして樽に押し込んで焼き場へ持って行き火を点ける。

熱さで堪え切れなくなった願人坊主が 「ここは何処だ」 「焼き場だ、日本一の火屋(ひや)だ」 「うへー、冷酒(ひや)でもいいから、もう一杯くれ」

オチが、辻褄があっているのかどうか分からないのだが、二つのサブストーリーが入り組んでいるので、江戸に移ってから、後半の葬礼(ソウレン)に工夫が加わって、バリエーションが出来ているようである。

「明烏」だけは聞いたことがなかったので面白かった。柳朝も名調子で上手い。

日向屋の若旦那である時次郎は、難しい本ばかり読んでいる堅物で、困った父親が、札付きの遊び人の源兵衛と多助に、時次郎を吉原に連れて行くよう頼み込んで、「お稲荷様のお篭り」と騙して誘いだす。吉原では、二人は女に振られて散々だが、時次郎だけは、しっぽりと楽しんで朝を迎える。朝迎えに行った二人に、前夜遊郭だと知って慌てて帰ろうとした時次郎が、大門には見張りがいて、勝手に出ようとすると袋叩きにされると脅されたのを、逆手に取って、花魁に足を絡ませられて蒲団の中から出て来れず、「帰ろう」と言う源兵衛と多助に、「勝手に帰りなさい、大門で袋叩きにされるよ」。

落語「明烏」 春風亭柳朝

落語「位牌屋」 柳家一琴

落語「寝床」 立川志らく

―仲入り―

講談「赤垣源蔵 徳利の別れ」 宝井琴調

曲芸 鏡味仙三郎社中

落語「らくだ」 柳亭市馬

落語は、冒頭のまくらが面白いのだが、市場は、まくらなしに、直接「らくだ」を語り始めた。

志らくもまくらを端折ったが、「寝床」は、下手な義太夫を聴かされる地獄の話だと言って、落語も同じで下手な落語も、これも地獄で、笑点でも、酷いのが居て、名前は言わないがと言って、三平の名前を上げて笑いを誘っていた。

志らくの語り口は、時々、談志を彷彿とさせる。

テレビや映画でも活躍している志らくの高座は、やはり、パンチが利いていてリズミカルで面白く、大家と番頭のやり取り、長屋の連中の右往左往、非常にビビッドで楽しませてくれた。

私は、談志の高座を聴いたことはないが、WOWOWの特集やYouTubeなどで、随分聴いているので、頭にこびりついており、この談志のYouTubeの「寝床」も、癖のある語り口が多少気にはなるが、表情豊かで面白い。

江戸時代には、義太夫は、一般人の教養と言うか高級な趣味であったのであろう。

このように大店の旦那の義太夫好きが高じて、丁稚までが、出前途中に、次のような名セリフを口ずさんでいたと言うのであるから、面白い。

「壷坂霊験記」のお里の”三つ違いの兄さんといって暮らしているうちに、・・・”

「艶容女舞衣」のお園の”いまごろは半七さん、どこにどうしてござろうぞ、・・・”

市場の高座には、結構出かけているのだが、今回の「らくだ」のように、本格的な落語を、みっちりと丁寧に語るのを聴いたのは、初めてである。

この噺は、馬鹿馬鹿しいながら、あり得る話でもあり、夫々の人間模様が面白くて、やはり、落語協会の会長だけあって、聴かせて楽しませてくれた。

札付きの乱暴者のらくだが、フグに当たって死んだと言うので、ほとほと困り抜いて手を焼いていた長屋の連中は大喜び。兄貴分の熊五郎が、兄弟分の葬儀を出してやりたいと思ったのだが、金がない。

上手い具合に屑屋がやってきたので、この屑屋を脅して、月番の所に行かせて、長屋から香典を集めさせ、大家から、酒と料理を出させ、八百屋から棺桶代わりに漬物樽を調達させようとするのだが、

大家が断わったので、兄貴分は屑屋にらくだの死骸を担がせ、大家の家に乗り込んで行き、屑屋に「かんかんのう、きゅうれんすー」と歌わせて、死骸を文楽人形のように動かして踊らせたので、大家は恐怖に慄いて依頼に従い、八百屋もその話を聞いて即座に言うことを聞く。

ところが、ここで噺が終わるのではなくて、兄貴分が、穢れ落としに屑屋に酒を強要するので、断り切れず飲み始めた屑屋が、酒乱と化して、主客逆転。

酔っぱらった二人は、剃刀を借りてきてらくだを坊主にして、漬物樽に放り込んで荒縄で十文字に結わえて、天秤棒を差し込んで二人で担ぎ、屑屋の知り合いがいる落合の火葬場で内緒に焼こうと運び込むのだが、途中で、樽の底が抜けて仏を落としてしまう。

仕方なく死骸を探しに戻ると、途中で、願人坊主が寝ていたのを、酔った二人は死骸と勘違いして樽に押し込んで焼き場へ持って行き火を点ける。

熱さで堪え切れなくなった願人坊主が 「ここは何処だ」 「焼き場だ、日本一の火屋(ひや)だ」 「うへー、冷酒(ひや)でもいいから、もう一杯くれ」

オチが、辻褄があっているのかどうか分からないのだが、二つのサブストーリーが入り組んでいるので、江戸に移ってから、後半の葬礼(ソウレン)に工夫が加わって、バリエーションが出来ているようである。

「明烏」だけは聞いたことがなかったので面白かった。柳朝も名調子で上手い。

日向屋の若旦那である時次郎は、難しい本ばかり読んでいる堅物で、困った父親が、札付きの遊び人の源兵衛と多助に、時次郎を吉原に連れて行くよう頼み込んで、「お稲荷様のお篭り」と騙して誘いだす。吉原では、二人は女に振られて散々だが、時次郎だけは、しっぽりと楽しんで朝を迎える。朝迎えに行った二人に、前夜遊郭だと知って慌てて帰ろうとした時次郎が、大門には見張りがいて、勝手に出ようとすると袋叩きにされると脅されたのを、逆手に取って、花魁に足を絡ませられて蒲団の中から出て来れず、「帰ろう」と言う源兵衛と多助に、「勝手に帰りなさい、大門で袋叩きにされるよ」。