厳しい寒さがやって来て、大島の里山でも紅葉が始まりました。

オオモミジが、きれいなグラデーションを見せてくれます。

今日の夕方、

島の南部地域の集落にある「火の見やぐら」を撮ってみました。

雲があったり、4時過ぎだったので、

薄暗くなりかけていました。

火の見やぐらや半鐘(はんしょう)は、

何となく懐かしいような、

郷愁を誘うものになりつつあるかも知れません。

全体はこんな具合で建物の上にあります。

都会では高い建物が多くなって、

火の見やぐらが用をなさなくなっているでしょ。

消防署も高いビルでしょうか?

大島だけではありませんが、

消防の仕事はプロの消防士がするだけでなく、

訓練を積んだ消防団員が火事の時に召集されて消火活動に当たります。

大島町消防団の野増地区の分断詰め所の屋上にも半鐘がありました。

昭和40年(1965年)の元町大火は、全国的に知られるほどの大火事だったそうで、

それ以後、区画整理などで火災に強い街づくりがされてきたそうです。

漁港の近くにあるので、最初は灯台↓だと思っていました。

でも、この角度から見ると塔の軒下に半鐘が吊ってあるのが分かります↓。

特に周囲に高い障害物がない間伏地区では、

電信柱の上部に半鐘を付けたような感じで、あまり・・・

高く・・・ない・・・火の見やぐらも。↓

電磁調理器やオール電化住宅など、

現代人は直に火を見る機会がなくなりつつあるのかも。

それでも火災は起きます。火の用心で行きましょう!

(なるせ)

オオモミジが、きれいなグラデーションを見せてくれます。

今日の夕方、

島の南部地域の集落にある「火の見やぐら」を撮ってみました。

雲があったり、4時過ぎだったので、

薄暗くなりかけていました。

火の見やぐらや半鐘(はんしょう)は、

何となく懐かしいような、

郷愁を誘うものになりつつあるかも知れません。

全体はこんな具合で建物の上にあります。

都会では高い建物が多くなって、

火の見やぐらが用をなさなくなっているでしょ。

消防署も高いビルでしょうか?

大島だけではありませんが、

消防の仕事はプロの消防士がするだけでなく、

訓練を積んだ消防団員が火事の時に召集されて消火活動に当たります。

大島町消防団の野増地区の分断詰め所の屋上にも半鐘がありました。

昭和40年(1965年)の元町大火は、全国的に知られるほどの大火事だったそうで、

それ以後、区画整理などで火災に強い街づくりがされてきたそうです。

漁港の近くにあるので、最初は灯台↓だと思っていました。

でも、この角度から見ると塔の軒下に半鐘が吊ってあるのが分かります↓。

特に周囲に高い障害物がない間伏地区では、

電信柱の上部に半鐘を付けたような感じで、あまり・・・

高く・・・ない・・・火の見やぐらも。↓

電磁調理器やオール電化住宅など、

現代人は直に火を見る機会がなくなりつつあるのかも。

それでも火災は起きます。火の用心で行きましょう!

(なるせ)

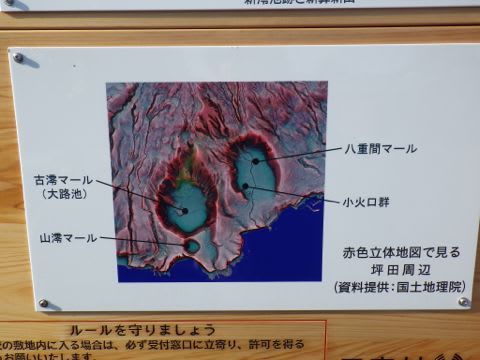

滑走台跡付近から

滑走台跡付近から 赤だれ付近の足元に見える土の層は火山灰と小石がきれいに表れています。サクッと切ったらもっと綺麗そうですが、出来る過程を想像すると迫力が有りそうです。都道の地層断面の場所とは違い火口に近いので小さい噴火でも降灰の跡が分かりますが、中の方は大噴火の痕跡が残っているのでしょうね。

赤だれ付近の足元に見える土の層は火山灰と小石がきれいに表れています。サクッと切ったらもっと綺麗そうですが、出来る過程を想像すると迫力が有りそうです。都道の地層断面の場所とは違い火口に近いので小さい噴火でも降灰の跡が分かりますが、中の方は大噴火の痕跡が残っているのでしょうね。 去年見た時まだ割れていなかった大石はイタドリの根っこが育ったせいか、とうとう割れてしまいました。恐るべしイタドリ(過去のブロブに載せて有ります)

去年見た時まだ割れていなかった大石はイタドリの根っこが育ったせいか、とうとう割れてしまいました。恐るべしイタドリ(過去のブロブに載せて有ります) やまの上に富士山が乗っているかのように

やまの上に富士山が乗っているかのように つついし付近

つついし付近 先の小山(櫛形山)

先の小山(櫛形山) 葉が赤くなったイソギクがかわいい。ほっ! それにしてもイソギクの黄色い花がミモザに似ているな~ と思うのは私だけ?

葉が赤くなったイソギクがかわいい。ほっ! それにしてもイソギクの黄色い花がミモザに似ているな~ と思うのは私だけ?