おととい、表題の講演会を聞きに行ってきました。

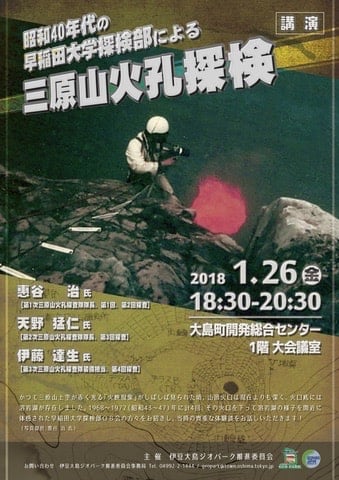

伊豆大島ジオパークのブログに紹介されていた文章には

「かつて三原山上空が赤く光る「火映現象」がしばしば見られた頃、山頂火口は現在よりも深く、火口底には溶岩湖が存在しました。1968~1972(昭和43~47)年に計4回、その火口を下って溶岩湖の様子を間近に体感された早稲田大学探検部OB会の方々をお招きし、当時の貴重な体験談をお話しいただきます! 」と書いてあり、この2度とないであろう貴重な機会を、とても楽しみにしていました。

(伊豆大島ジオパークのブログでは、当時の貴重な写真が数枚紹介されていますので、関心のある方はご覧ください)

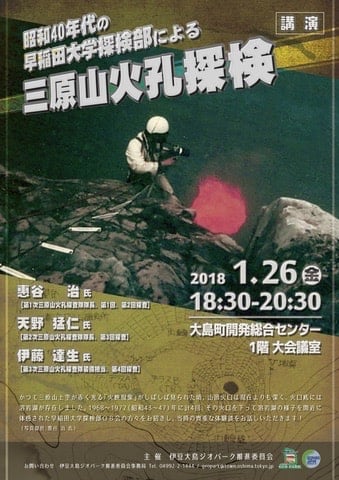

会場は満席の状態で、最終的な参加者は62名だったそうです。

(この写真は開始前)

まず最初に恵谷治氏(第1次三原山火孔探査隊隊長)から、探検の経緯などの説明がありました。

メモができた部分の中から、要点だけまとめてみます。

「早稲田大学探検部による三原山火口探査は、かつて読売新聞がゴンドラを火口におろして取材したという情報を知り1965年に発案されたが、調べた結果、探検部だけで実施するのは無理と判断し、計画は棚上げとなった。」

「その後1967年に自分は早稲田大学に入学・探検部に入部し、保留となっていたその計画案を知った。何か大きいプロジェクトをやってみたいと考えていたため、1968年、大学2年生・19歳のときにその計画案を自分が再開することとした。」

「1968年5月三原山を見に来たが、立ち入り禁止で見られず。国土地理院地図などをもとに地形図を作成。その後、町、警察、測候所に許可願いを出したが全て門前払いだった。それで「許可願い」ではなく「調査届け」を出した(会場・笑)。学生運動まっさかりの時代で「君らの方がまし」と、警察や町が協力してくれ、ガスマスク、耐熱服なども貸してくれることになった。穴の中温度、ガスのデータがない中で火口に潜った」…この後に続いた恵谷氏のお話はとても興味深く、夢中になって聞きました。

4回に及ぶ火口探検中には、三原山が小爆発を始めたため中止になったり、濃霧に阻まれて中止したり…などなど、様々なことがあったそうです。

「とにかく事故を起こしては協力してくれた方々に迷惑をかけると毎日気を使った」とのことで3回めの時の火口に降りる装備は・・・

当時としては画期的だったヘルメットに装着できるトランシーバー、ヘルメット、ガスマスク、海用ライフジャケット、ザイル、カメラなど。

安全要員の配置も、とてもしっかり考えられていたようです。

だから4回もの「火口を降りる」という大冒険を、事故なく終えることができたのだと納得しました。

当時は自殺者が多かったので、警察に協力してご遺体を回収したり、冒険に学術的な意味を持たせたくて専門家の先生にも加わってもらったり、火口の測量をしたり…単なる「冒険」ではなく、それが科学的、社会的に価値のあるものに変わっていったことを「すごい」と思いました。

4次隊では、初めての測量を実施。

今から50年前に、火口を測量していた大学生がいたんですね(驚)

「最初は火口底まで降りようと思ったが、写真を見ると黒い部分に小さな赤い部分もあり、かなり不安定なのではないかということになり、底に降りるのは中止になった」そうです。

そして火口に張ったワイヤーの中央からさらにワイヤーを垂らし、溶けている溶岩を採取しようと試みたそうです。

学生さんが、この大掛かりなセットを自分たちで考えて作るとは…すごいの一言です。

マグマのしぶきで一瞬でワイヤーが切れて、るつぼは溶岩に落ちてしまったけれど、溶けた溶岩を初めて採取することができたとのこと。

やがて三原新山に溶岩湖をのぞける場所を発見し、定点観測が可能になったそう…

そして観察の結果「溶岩湖の形は刻一刻と変化した」のだそうです。

輝きを発しながら跳ねていたというマグマ。

脆く変化する溶岩湖…

今は岩で蓋をされて「見えない」だけで、私たちが暮らす島の下では、この写真と同じマグマが動いているのですよね。

まさに火山は「いきもの」

恵谷氏の実体験に基づくお話から、そのことを改めて強く感じました。

講演会では、恵谷氏の他に2名の方からお話を聞くことができました。

お話の中から印象に残ったことを簡単に報告します。

天野猛人氏(第2次隊三原山火孔探査隊隊長)

「46年ぶりに伊豆大島に来て感無量。青春の一コマが蘇って来た。ジオパークにお礼。

1969年4月19歳で入学。サークル勧誘がたくさんあり、その中で山関係サークル20ぐらいあった。そこに目立つ人がいた。「山登りとは道のないところに道をつけながら登るもの。三原山の火口も潜った」と話していた。映像見せられ、即決で入部。以来探検部か法学部かわからなくなった(会場・笑)

火孔探検は10泊でベースキャンプでテント生活。野外生活の能力、重い荷物を運べる体力、各隊員が歯車となってうごける団体行動力がないと続かなかった。冒険心だけではダメ。冒険の中に学術的な意味が欲しいと思った。地震学者木村正明先生(地質調査所次官)も参加。この時プレート移動説を聞いた。大きな理論の中で伊豆大島の噴火活動があると知った。学生運動では敵と味方の立場の、ほぼ同年代の巡査と気持ちを共有できたのが良い思い出。5年間にわたる活動ができたのは、野外能力の高さや技術だけではない、仲間を引っ張り続けた強烈な個性があったから(恵谷氏のこと)」

伊藤達生氏(第3次隊三原山火孔探査隊装備担当)

「北極の仕事したいと高校から思っていて、探検部で北極のことやっていたので2年生で入部。

三原山は「手伝え」と言われてついて行った。高さを毎週計測しろと言われて毎週三原山に登って計測を続けていた。それが意味があるとだんだんわかって来た。プレートテクトニクス理論(フィリピン海プレートおしていく)

溶岩採取は採取した溶岩でタバコの火をつけるのが目的だった。100kgのワイヤー引いて、るつぼ下げるなど大変な思いをして、目的はタバコの火!頭がおかしくないとできない。(会場・笑)探検部は体力、心、個性も強い、誰かがなにか始めると反目しあっていても協力しあうのが良いところ。三原山の活動に関わった人間100人ぐらいいる。警察、町の協力あってのこと、大島は早稲田大学探検部の心のふるさと。今住んでいる鎌倉からは大島よく見える。距離感が大切。天城山、三浦半島、大島の距離感、雲の高さ、プレートがあるのが見えるような気がした。大島は実際のプレートの動きを目の当たりに見える面白い場所、それを生かしてほしい。」

…それぞれのお話が、とても面白かったです。

ところで、探検部の皆さんは、最大100kgにもなる重い荷物を歩いて運び、命がけで火口におりました。

なぜでしょう?

一体何が、100人もの大学生を、大冒険に向かわせたのでしょうか?

その答えの一つとして印象に残ったのが…

「火山国に住みながら、活火山の真の状態をあきらかにされないことが残念で、自分たち自身でそれを確かめたいと思った」という言葉でした。(メモが不十分で、言葉は正確ではないかもしれません)

草津白根山が噴火し、正直なところ「人間にはわからないことだらけなのが火山」だというのが実感です。

でもその「わからないもの」に全力で向き合った早稲田大学探検部の皆さんの話を聞いて、とても力をもらいました。

演者の皆様、そして、この会を企画・運営してくれた推進委員会事務局に感謝です☺️

(かな)

伊豆大島ジオパークのブログに紹介されていた文章には

「かつて三原山上空が赤く光る「火映現象」がしばしば見られた頃、山頂火口は現在よりも深く、火口底には溶岩湖が存在しました。1968~1972(昭和43~47)年に計4回、その火口を下って溶岩湖の様子を間近に体感された早稲田大学探検部OB会の方々をお招きし、当時の貴重な体験談をお話しいただきます! 」と書いてあり、この2度とないであろう貴重な機会を、とても楽しみにしていました。

(伊豆大島ジオパークのブログでは、当時の貴重な写真が数枚紹介されていますので、関心のある方はご覧ください)

会場は満席の状態で、最終的な参加者は62名だったそうです。

(この写真は開始前)

まず最初に恵谷治氏(第1次三原山火孔探査隊隊長)から、探検の経緯などの説明がありました。

メモができた部分の中から、要点だけまとめてみます。

「早稲田大学探検部による三原山火口探査は、かつて読売新聞がゴンドラを火口におろして取材したという情報を知り1965年に発案されたが、調べた結果、探検部だけで実施するのは無理と判断し、計画は棚上げとなった。」

「その後1967年に自分は早稲田大学に入学・探検部に入部し、保留となっていたその計画案を知った。何か大きいプロジェクトをやってみたいと考えていたため、1968年、大学2年生・19歳のときにその計画案を自分が再開することとした。」

「1968年5月三原山を見に来たが、立ち入り禁止で見られず。国土地理院地図などをもとに地形図を作成。その後、町、警察、測候所に許可願いを出したが全て門前払いだった。それで「許可願い」ではなく「調査届け」を出した(会場・笑)。学生運動まっさかりの時代で「君らの方がまし」と、警察や町が協力してくれ、ガスマスク、耐熱服なども貸してくれることになった。穴の中温度、ガスのデータがない中で火口に潜った」…この後に続いた恵谷氏のお話はとても興味深く、夢中になって聞きました。

4回に及ぶ火口探検中には、三原山が小爆発を始めたため中止になったり、濃霧に阻まれて中止したり…などなど、様々なことがあったそうです。

「とにかく事故を起こしては協力してくれた方々に迷惑をかけると毎日気を使った」とのことで3回めの時の火口に降りる装備は・・・

当時としては画期的だったヘルメットに装着できるトランシーバー、ヘルメット、ガスマスク、海用ライフジャケット、ザイル、カメラなど。

安全要員の配置も、とてもしっかり考えられていたようです。

だから4回もの「火口を降りる」という大冒険を、事故なく終えることができたのだと納得しました。

当時は自殺者が多かったので、警察に協力してご遺体を回収したり、冒険に学術的な意味を持たせたくて専門家の先生にも加わってもらったり、火口の測量をしたり…単なる「冒険」ではなく、それが科学的、社会的に価値のあるものに変わっていったことを「すごい」と思いました。

4次隊では、初めての測量を実施。

今から50年前に、火口を測量していた大学生がいたんですね(驚)

「最初は火口底まで降りようと思ったが、写真を見ると黒い部分に小さな赤い部分もあり、かなり不安定なのではないかということになり、底に降りるのは中止になった」そうです。

そして火口に張ったワイヤーの中央からさらにワイヤーを垂らし、溶けている溶岩を採取しようと試みたそうです。

学生さんが、この大掛かりなセットを自分たちで考えて作るとは…すごいの一言です。

マグマのしぶきで一瞬でワイヤーが切れて、るつぼは溶岩に落ちてしまったけれど、溶けた溶岩を初めて採取することができたとのこと。

やがて三原新山に溶岩湖をのぞける場所を発見し、定点観測が可能になったそう…

そして観察の結果「溶岩湖の形は刻一刻と変化した」のだそうです。

輝きを発しながら跳ねていたというマグマ。

脆く変化する溶岩湖…

今は岩で蓋をされて「見えない」だけで、私たちが暮らす島の下では、この写真と同じマグマが動いているのですよね。

まさに火山は「いきもの」

恵谷氏の実体験に基づくお話から、そのことを改めて強く感じました。

講演会では、恵谷氏の他に2名の方からお話を聞くことができました。

お話の中から印象に残ったことを簡単に報告します。

天野猛人氏(第2次隊三原山火孔探査隊隊長)

「46年ぶりに伊豆大島に来て感無量。青春の一コマが蘇って来た。ジオパークにお礼。

1969年4月19歳で入学。サークル勧誘がたくさんあり、その中で山関係サークル20ぐらいあった。そこに目立つ人がいた。「山登りとは道のないところに道をつけながら登るもの。三原山の火口も潜った」と話していた。映像見せられ、即決で入部。以来探検部か法学部かわからなくなった(会場・笑)

火孔探検は10泊でベースキャンプでテント生活。野外生活の能力、重い荷物を運べる体力、各隊員が歯車となってうごける団体行動力がないと続かなかった。冒険心だけではダメ。冒険の中に学術的な意味が欲しいと思った。地震学者木村正明先生(地質調査所次官)も参加。この時プレート移動説を聞いた。大きな理論の中で伊豆大島の噴火活動があると知った。学生運動では敵と味方の立場の、ほぼ同年代の巡査と気持ちを共有できたのが良い思い出。5年間にわたる活動ができたのは、野外能力の高さや技術だけではない、仲間を引っ張り続けた強烈な個性があったから(恵谷氏のこと)」

伊藤達生氏(第3次隊三原山火孔探査隊装備担当)

「北極の仕事したいと高校から思っていて、探検部で北極のことやっていたので2年生で入部。

三原山は「手伝え」と言われてついて行った。高さを毎週計測しろと言われて毎週三原山に登って計測を続けていた。それが意味があるとだんだんわかって来た。プレートテクトニクス理論(フィリピン海プレートおしていく)

溶岩採取は採取した溶岩でタバコの火をつけるのが目的だった。100kgのワイヤー引いて、るつぼ下げるなど大変な思いをして、目的はタバコの火!頭がおかしくないとできない。(会場・笑)探検部は体力、心、個性も強い、誰かがなにか始めると反目しあっていても協力しあうのが良いところ。三原山の活動に関わった人間100人ぐらいいる。警察、町の協力あってのこと、大島は早稲田大学探検部の心のふるさと。今住んでいる鎌倉からは大島よく見える。距離感が大切。天城山、三浦半島、大島の距離感、雲の高さ、プレートがあるのが見えるような気がした。大島は実際のプレートの動きを目の当たりに見える面白い場所、それを生かしてほしい。」

…それぞれのお話が、とても面白かったです。

ところで、探検部の皆さんは、最大100kgにもなる重い荷物を歩いて運び、命がけで火口におりました。

なぜでしょう?

一体何が、100人もの大学生を、大冒険に向かわせたのでしょうか?

その答えの一つとして印象に残ったのが…

「火山国に住みながら、活火山の真の状態をあきらかにされないことが残念で、自分たち自身でそれを確かめたいと思った」という言葉でした。(メモが不十分で、言葉は正確ではないかもしれません)

草津白根山が噴火し、正直なところ「人間にはわからないことだらけなのが火山」だというのが実感です。

でもその「わからないもの」に全力で向き合った早稲田大学探検部の皆さんの話を聞いて、とても力をもらいました。

演者の皆様、そして、この会を企画・運営してくれた推進委員会事務局に感謝です☺️

(かな)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます