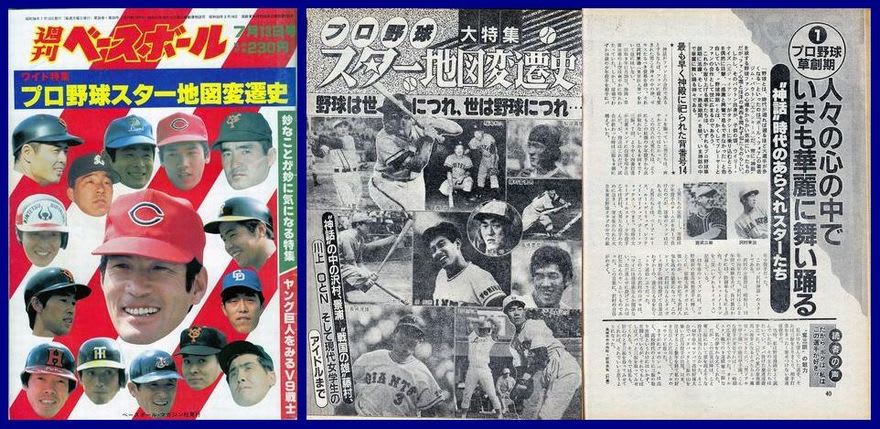

戦前のプロ野球にファンの目を向けさせた功労者は大学野球の花形選手たちだった。大学卒業後は社会人野球へ進むのが「野球エリート」達の王道で野球を仕事として選択する選手は「職業野球人」と見下されていた。その風潮の中、藤本英雄【現姓・中上】(明治大)がプロ入りする。若い頃は速球派で鳴らしたがスピードが落ちてくると技巧派に転向するなど、さすが頭はスマートな大学出。スライダーを日本で初めて投げて昭和25年6月28日、青森県で行なわれた西日本戦で完全試合を達成した。野手では鶴岡一人(法政大)はプロ入りと同時に主将に指名されるくらい入団前から将来の幹部候補生と認められていた。打撃は張本も脱帽のスプレー打法、守りは肩を痛めて三塁からの送球が難しくなるとアンダースロー投法で克服するなど南海だけではなく野球界全体に影響を与える程の選手になった。

戦後になると大下弘・白木儀一郎・飯島滋弥など東京六大学のスター選手が続々とプロ野球の門を叩いたが、その時点でもまだ世間には「プロ野球はブルーカラー」といった偏見が依然残っていた為に彼らは異端児視されたが、確かに彼らは変わっていた。大下は野球選手の傍ら映画にも出演し「野球選手が映画に出るなんて…」と変わり者と言われている同じプロ野球選手達からも変わり者扱いされる始末。しかし大下本人は「グラウンドで結果は出している」とどこ吹く風。白木はピッチャーゴロを捕ると一塁へは送球せず捕手へ投げた。捕手が慌てて一塁へ送球するのを見て大笑いし「ええじゃないか、これくらいやるのがプロだろ」と涼しい顔。そんな彼らの活躍を見て大学卒業後は社会人へ進んでいた別当薫(慶大出)や荒巻淳(大分経専出)も「時代はプロ野球」と判断してプロ入りした。個性的な選手が集まりだしたプロ野球は次の時代へと移行して行く事になる。

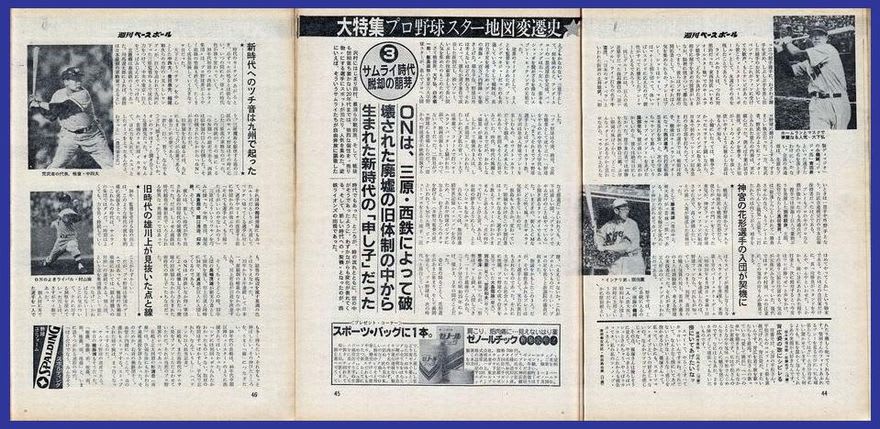

沢村に始まり西村や景浦らの戦前から戦後にかけての混乱期は強烈な個性の選手たちにスポットが当たり人気を集めた。やがて選手個人からチーム自体が「サムライ」を感じさせる西鉄ライオンズが台頭する。ベテラン大下を中心に中西太・豊田泰光・稲尾和久を巨人を追われて九州に下った三原脩監督が巧みに操り打倒巨人を成し遂げた。チャンスに凡退して戻って来ると首脳陣が叱咤する前に同僚選手が「やる気あるのか?もう田舎へ帰った方が良かろうもん」と口撃された豊田は「恐ろしいチームだった」と懐述する。戦前・戦後のサムライ野球の遺産とも言えた西鉄はチーム全体がサムライの集まりのようであったが、各チームにもサムライを継承する個々の選手が存在した。

昭和30年代の長嶋茂雄は昭和40年代中盤以降の「ミスター」ほど洗練されておらずサムライ臭を漂わ

せていた。同期の杉浦忠も同様で華奢な体にも拘らず連投を辞さなかった結果、右肩の血管が内側に

陥没してしまい動脈閉塞に。血流が止まり真っ白になった右腕で投げ続けた。「権藤・権藤・雨・権藤、

雨・雨・権藤・雨・権藤」の権藤博も肩を壊し寿命は短かったが「僕だけじゃなくて皆がそうで、それが

エースと呼ばれていた時代。もしあの時代に『中4日』なんて言い出したらチームに対する造反ですよ。

故障したのは僕の肩が弱かったからで金田さんや米田は毎日のように投げても壊れませんでしたよ」と

今でも後悔は無いという。

やがて西鉄の野武士野球を倒す組織野球の時代が到来する。「これからの野球はサムライの集団だけではダメだ。一時期は良くても長続きしない」西鉄が昭和33年から3年連続日本一を達成したのを見届け引退した川上だ。川上が慧眼だったのは個人技を頭から否定しなかった事。個人対個人の戦いの延長線上に集団の戦いがあると位置付けたのだ。集団で戦うには秀でた能力を持つ選手を一人でも多く持ち駒にし、点ではなく線で相手に勝っていく。その意味では長嶋も王貞治も「点」であった。王は昭和37年に入団した荒川コーチとの出会いが野球人生の分岐点であった。入団直後には投手に見切りをつけ野手に転向したものの結果を出せずにいた。打撃改造に試行錯誤を繰り返した末に一本足打法に辿り着いた。昭和39年に年間55本塁打の金字塔を打ち立ててから本塁打王のタイトルを独り占めする事となる。片や長嶋は一人西鉄サムライ野球の系譜を受け継いで自然児、燃える男として真一文字に特性を伸ばして行く。組織野球全盛の時代でも唐突に三原・大洋や藤本・阪神の様な組織野球とは一線を画すチームが巨人の牙城を崩す事もあったが、それはいわば突然変異であって単発的で長続きしなかった。