久しぶりに晴れたので、先週末(10/16)谷川岳に行ってきました。

といってもお気軽トレッキング。

歩いたのは一ノ倉沢トレッキングコース

(地図はこちら参照)

上のほうは紅葉が盛りということでしたが、下はまだまだでした。

マチガ沢

渋滞を避けて5時出だったので、まだ谷間は日が差してません。

人影もまばら。

前を行く3人は地元のパトロールの人。

道は国道(ハイ・シーズンは通行止め)なので、一ノ倉沢までは舗装されてます。

一ノ倉沢

一ノ倉沢はロッククライミングの名所で、それだけ遭難する人も多く、道脇の岩には遭難した人たちの慰霊のプレートがたくさん取り付けてありました。

幽ノ沢

ちょっと戻って新道に回ります。

「新道」の方が登山道なのが面白い。

けっこう急な下り道で湯檜曽川の河原まで下ります。

新道からちょっとはずれて河原で一休み

(ちょっと露出オーバー。コンデジなので仕方ないか)

マチガ沢で旧道に戻ると、既にかなりの人出でした。

舗装道なので自転車で来る人も。

これは、マチガ沢の脇の岸壁で子供にフリークライミングの練習をさせている外国人一家。

右上の水色のレギンスをはいているのが小学校4年くらいの女の子

写真を撮っている母親の陰になってますが、奥で父親がロープを持ってます。

ロープウエイの土合口まで戻って、ロープウエイで天神平に。

昔スキーに来たときは小さいゴンドラだったのが、今や21人乗りの立派なものに。

2007年に入れ替えたとのこと。

確かに冬はスキー、夏は登山・トレッキング・観光と通年稼動できるからいいですね。

昼前になると観光バスも続々とつめかけ、ゴンドラは乗車待ちの列ができるほどです。

天神平からリフトで展望台へ

天神平から上は紅葉していました。

展望台から見た谷川岳

上のほうは秋本番という感じでした。

ここまで順調だったので、帰りに伊香保の水沢うどんを食べに寄ったら、川越インターの先で渋滞に巻き込まれてしまった・・・orz

ワタリウム美術館での建築家藤本壮介展の一環の、東 浩紀とのトークセッションに参加。

建築の学生とワタリウム美術館のメンバーとおぼしき年配の方がほとんどで、仕事帰りのサラリーマンというのは僕だけだったようで、ちょっと浮いてたけど。

東浩紀を生で見るのは初めて。

『存在論的、郵便的』(1998)のときは20代だったけど、もう40近いんだよね。(まあ、そのぶん僕も歳をとったのですがw)

トークセッションといいながら、8割がたは東浩紀が話してました。

異業種ということでけっこう気楽に話していたようなので面白い話がきけました。

基本は「日本は昔からガラパゴスだったし、これからもガラパゴスでしかありえない」

「金がない時間がない土地がない」というところにものすごいエネルギーを投じて何かを作り出してきたのが日本で、その意味ではゲームも一戸建ても一緒

大化の改新から明治維新まで、日本は重要なときは外国人の力を借りて変革をしてきた。「いざとなったら伝統を捨てる」ことが日本の伝統で、その意味では今の日本はまだ困ってないのでこのまま2,30年は行くのではないか

明治維新以降の「近代日本」というのが一つのガラパゴス。教育のために言文一致運動を主導したのが文学者で、そのために文学者・評論家というのが特異な地位を占めている。その尻尾に自分(東)はいる。20歳くらいのときにそう考えれば海外に出ていただろうが、今の「大学に属さない批評家」(reviewerとも違う)というポジションは海外にはないので、(日本語を使う仕事とういう点を抜きにしても)自分は海外には出られない

だって、外国に柄谷行人みたいなpositionないでしょ?(ワロタ)

日本を出て成功した例では村上隆がいるが、彼は日本のオタクにも、日本の美術界(これもガラパゴス)からも評価されていない。

しかもグローバルには「日本人が何か面白いことやってる」というローカルな点で評価されている。

なので、とても孤独な立場ではある。

最後の村上隆についての指摘は特に面白かった。

評価軸のずれを鞘取りするといってしまえば簡単ですが、どちらからも諸手をあげて歓迎されているわけではないという状態に耐える強さ、したたかさが必要なわけです。

たとえば外資系投資銀行の日本人社員とかそういうものなのかもしれません(それこそ外からの見方ですが)。

また「世界と日本」に限らず、ポジションのとり方について示唆に富むと思います。

こういうところを見ると、日本は明治維新以降の近代化と敗戦後の高度経済成長はして世界第2位の経済大国にまでなった、富の蓄積という点ではまだまだ不十分なところでピークを迎えてしまった(ここであきらめちゃいけないですけどw)と思います。

特に美術のような「衣食足りて」系の蓄積だとそのへんの差を実感します。まあ、その期間もアメリカはずっとGDP世界一だったわけですからストックの部分で追いつくのは無理があるのですけど。

ちょうどMOMAではマティスの企画展をやっていたのですが、日本でよくある企画展のようにどこそこの美術館からまるまる借り出した(最近のオルセー美術館の改装に伴う各所での印象派展など)ものでなく、自分の所蔵品に他所からの貸出を加えて厚みのある展示になっています。

このへんは、全米各地の美術館だけでなくヨーロッパの美術館とも距離的に近いというアドバンテージもありますね。

それから、展示作品のキャプションを見て気が付いたのですが、MOMAが購入したものは意外と少なく、"gift of xx"(寄贈)

とか"xx fund"(基金?)の所有というものが多いこと。

ファンドの中には独自のコーナーを持っているものもいくつかありました。

ここでfundと別にfoudationというのも登場します。たとえばこれ

Kenneth Noland

Trans Shift, 1964

Acrylic on canvas, 254 x 288.3 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York,

Purchased with funds contributed by

Elaine and Werner Dannheisser and The Dannheisser Foundation

81.2812

(C) Estate of Kenneth Noland/Licensed by VAGA, New York, NY

fundは「投資ファンド」の「ファンド」と同じ作品の所有や購入を目的とする基金で、foudationは法人格のある財団みたいなものでしょうか。

なのでソロモン・R・グッゲンハイム美術館はSolomon R. Guggenheim Foundationが運営していて、ソロモンの弟(ともに鉱山王の一族らしい)は"Simon Guggenheim fund" を残してMOMAに展示されていたりします。

このへんの仕組みを知ろうと、帰国してから『美術館は眠らない』というホイットニー美術館のdevelopment officeという資金調達をする部署でフェローをしていた人の本を探して(今は絶版)読んでみました。

この本によると、大きな時代背景としては、個人の名を冠した美術館が個人の手を離れて非営利目的の公益法人としての認定をうけるよになったのは1960年代から70年代にかけてで、同時にその時期から美術館にdevelopment officeという部門が設けられるようになったといいます。

一方で、財団とか基金と聞くと、下世話な私はすぐ相続税などの税金対策を考えてしまうのですが、1970年代までは作品を美術館に寄贈する際には寄贈時の市価を申告すればほぼ100%税の控除を受けられたものが、1986年からは36%になり、しかも鑑定士の評価が必要になってしまったそうです(現金の寄付も同様)。

ただ一方で、アメリカの富豪や企業家には、税制上の動機以上に、豊かになったぶん社会に還元しよう、また自分たちの文化は政府の介入なく自分たちで支えようという意識が強く、社会貢献として文化活動への資金が継続的に流れているそうです。

そしてその資金を取り込もうと、それぞれの美術館がしのぎを削っているようです。

この本ではこれと対比して、公立が多く「お上の予算」に縛られている日本の美術館や、企業などの芸術への援助のありかたを描いていますが、その辺の構造はこの本が出てから20年経った今では多少は変わっているかも気になるところです。

美術館に行っても、ソロバン勘定が気になってしまう性分は如何ともしがたいようですが、日本の美術館も負けずに元気をだしてもらいたいものです。

余談ですが、Musium Shopは美術館の1階と通り向かいの2箇所にあります。

ただ、売っているものは所蔵品のポスターや書籍を除くと、小物類はどこかで見たことのあるものが多く、日本の雑貨店の品揃えの良さにあらためて感心します。

ちなみにMuseum Shopの奥の一角にはMUJI(無印良品)のコーナーがあったりするのもその印象を強めます。

一方で表参道にMOMA Design Storeというのがあり、これは三洋電機がライセンスを得てやっているようです(パナソニックになったらどうなるんだろう)。

ネット通販もあるけど、売れているんでしょうか。

仕事の合間を縫って美術館めぐりをしました。

マンハッタンは碁盤の目になっていて、地形はほぼ平らなうえに美術館もだいたいまとまったところにあるので移動は比較的楽。車も朝晩のラッシュ時でなければけっこう使えるので時間は有効に使えます。

とはいいながら今回の目玉はThe Noguchi Museum(ガイドブックなどでは「イサムノグチ庭園美術館」と呼ばれています。)彫刻家イサム・ノグチの美術館です。

2004年に香川県牟礼町にあるイサム・ノグチ庭園美術館を訪れて以来、ぜひいきたかったところです。(そのときのエントリはこちら、ブログをはじめたばかりで文章が堅いですね(汗))

美術館はクィーンズにあり、Queensboro Bridgeを渡って比較的近いところにあります。地下鉄の駅からはちょっと遠いようだったので車で。

周りは自動車修理工場や金属部品工場などがある倉庫街で、美術館の建物も古い倉庫を改装したもの。

牟礼の美術館は、晩年のアトリエを改装したので作品もそこで製作されたものや製作途中のものが中心なのですが、こちらは初期の作品からそろっています。

財団の資金が潤沢なのか入場料も10$と安い割りにスタッフは沢山います。子供向けのワークショップなども開かれているようです。

禁止事項は作品に触るなというだけで、写真撮影も自由なのも牟礼とは違います(商業利用したときにはすぐに訴えたりするからなのかもしれませんが)。

展示は建物内と中庭に置かれています。

"I.N."のサイン

この中庭につくばいにinspireされた水盤があります。(中央やや左側奥)

実は、日本の最高裁判所の中に「つくばい」という作品があるのですが、非公開になっています。

そもそも最高裁判所にはめったに入れないのですが、昔仕事で入る用(幸か不幸か弁論が開かれた)があったときに中で警備員さんに聞いたところ、中に入ってもそこには行けないということでした。

裁判の公開は憲法で保障されているけど裁判所の予算で買った美術品は公開の義務がないというのなら、なんでわざわざ買ったんでしょうか。

話を元に戻します。

初期の作品群

最初に彫刻家として有名になった頭像が左奥にあります。

当時話題を巻き起こした「死」(1935年)

エナジー・ボイドの小さいもの(左奥のピンク色のスポットライトがあたっているもの)

牟礼では大きい(そして色も違います)のを見たのですが、久しぶりの対面

広島の原爆慰霊碑

当初は平和記念公園の全体計画をしていた丹下健三からイサム・ノグチに依頼があったものの、アメリカ人だという理由で不採用になり、結局丹下健三が自ら今の慰霊碑を作ったといういわくつきのもの。

結局イサム・ノグチのデザインは平和大橋と西平和大橋の欄干にだけ残っています。

イサム・ノグチ自身は日米の混血児としての運命に翻弄された(第二次世界大戦中に自ら志願して日系人収容所に入ったあげくにハーフのためスパイの嫌疑をかけられたりした)人なので、本人は無念だったと思います。

ただ、最近はこんな動きもあるようです。

広島にもうひとつの原爆慰霊碑を イサム・ノグチの悲願、核廃絶のシンボルに(2010.7.30 18:05 産経新聞)

一角にはビデオ・コーナーがあり、イサム・ノグチの生涯を振り替えることができます。『イサム・ノグチ―宿命の越境者』(ドウス昌代)を思い出しながら鑑賞。

ビデオに出てきた、山口淑子(李香蘭)との新婚時代に北鎌倉の北大路魯山人宅に暮らしていたときの作品。(ビデオで紹介されてました)

さて、マンハッタンにもイサム・ノグチの作品はいくつか見ることが出来ます。

(詳しくはこちら参照)

ロックフェラーセンターのAPビルのレリーフ「ニュース」

隣にはイサム・ノグチの写真がパネルになっています。

ウォール街のワン・チェース・マンハッタン・プラザのサンクンガーデンは当日あいにく工事中だったので上からはよく見られませんでした。

なので地下1階のチェース・マンハッタン銀行の店舗に入って、中庭風になっているところを拝見(さすがに銀行店舗内部だったので写真はなし)

ちなみにこのチェース・マンハッタン銀行のビルは。1959年完成当時の会長だったデイヴィッド・ロックフェラーが専門家チームを雇って現代美術の作品をロビーや各部屋に置いた、いわば企業の文化助成のさきがけの象徴の建物だそうです。

その後、デイヴィッド・ロックフェラーは有力企業に呼びかけて1966年にbusiness committee for the artsを設立したりするのですが、このへんのアメリカにおける美術とお金周りの話は次回。

レクサスは全米で仕様が同じらしく、ハワイでは一生使わないであろうステアリングを暖めるなどという機能もついているそうです。

さらに当然標準装備でついているカーナビも全米仕様で、他の49州の地図もついているのはご愛嬌として、困ったことにこのカーナビはハワイの地名をうまく読めないのだそうです。

確かに同乗しているときも、「○○インターで降りろ」とかいう指示をするとき、現地語の読みの地名になると「ホニャララ」というような意味不明の発音になったりすることがありました。(本当に「ホニャララ」って感じの、読めない単語をごまかして読むお調子者の高校生みたいな発音で結構笑えます。)

ということは、地名と発音をデータとしてリンクさせていなくて、アルファベットから発音を予想して機械に発声させているのかもしれません。

(これは経験しなかったのですが、ハワイにはLikelike(リケリケ) Highwayというのがあるそうですが、これなんかは「ライカイク」とか読んだりするそうです)

地名について文字データと音声データを両方持っているのでなく、文字データだけ持っていて、読みは発音ソフトウエアに任せているのだと思います。

僕はいまだにカーナビを持っていないので実態を知らないのですが、日本のカーナビはおそらく地名の読みをあまり間違えないと思うので、この辺に設計思想の違いがあるとすると面白いですね。

それとも実は日本のカーナビは「右」「左」「目的地」とはいうものの、地名をあまり読み上げなかったのかもしれません(それは安いタイプか?)。

アメリカは広いうえに通りにいちいち名前がついているので、カーナビ的にはちょっと面倒なのかもしれませんね。

そう考えると、ヨーロッパのカーナビは、どの範囲をカバーして何ヶ国語対応しているのか興味あります。

どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。

まずハワイ。

飛行機がホノルル空港に降りるときに、パールハーバーが見えます。

直前に読んだ『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』にパールハーバーの米海軍はなぜ日本軍の奇襲(日本がアメリカに戦争を仕掛けるとしたら奇襲攻撃だろうということは予想されていたらしい)に対して対魚雷ネットなどの防御をしていなかったかについてふれていました。

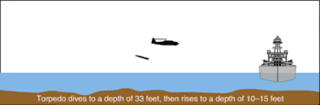

それによると、パールハーバーは水深が12mと浅いので、当時の技術では雷撃機から魚雷を投下しても底に刺さってしまうから防御は不要だろうと米海軍は考えていたそうです。しかし真珠湾攻撃の時点ではイギリス軍が14mの水深での魚雷攻撃を成功させており、日本軍も鹿児島県の似たような地形のところで3ヶ月の猛特訓をして、水深12mでの雷撃戦を可能にしました。

(wikipediaによると、魚雷の改良の貢献も大きかったようです。)

イメージだとこんな感じ(詳細はこちら参照)

戦艦アリゾナ記念館(今回は行けませんでした。)は魚雷攻撃で沈んだままの戦艦アリゾナをそのまま利用していますが水深が浅いところで沈んだので、完全に「沈没」しきらずにこんな状態であるということのようです。

もうひとつ。

出張だったので観光地めぐりなどはできませんでしたが、繁華街をちょっとはずれた街中に"Abercrombie"という立て看板がありました。

こんな町外れにAbercrombie & Fitchの店が出来るのかなと思ったのですが、実はハワイ州の州知事選挙があって、民主党の候補者がNeil Abercrombieという人なんだそうです。

ご本人はこんな人(公式サイトはこちら)

ハワイではアロハが正装なので、南国仕様のサンタクロースのようですね。

ハワイは観光産業が多く組合が強いので民主党支持者が多いのですが、現職の知事は共和党なので、民主党としてはぜひ巻き返したいということのようです。

ネタで"Abercrombie"とだけプリントしてある選挙キャンペーン用のTシャツを買おうかと思ったのですが、機会がなく残念。

先週ちょっと涼しくなったので朝のジョギングを木金とやったらいきなる筋肉痛だし、金曜は呑みすぎで土曜は半日使い物にならず、あげくの果てにじゃんがららーめん全部のせ+替玉とかをやっていて胃もたれになってしまいました。

体力だけでなく気分的に夏バテ気味ではないかと思い、昨日は気分転換に朝3時に出発して八方尾根まで行ってきました。

写真は八方池。ここまでが本格的な登山装備なしで軽装でいけます。

長野ICまで2時間半、そこからオリンピックのときにできた道を通れば1時間で八方尾根に着きます。

スキー場のゴンドラとリフト2本を乗り継いで第一ケルンまで行きます。

昔よく行ったスキー場を夏に見るとちょっと不思議な感じです。

これはゴンドラの終点から黒菱ゲレンデに向かうリフト。

ゴンドラから見た名木山の壁。夏に見てもかなりの急斜面です。

帰りの渋滞を避けたかったので、7時のゴンドラの始発に間に合うように行ったのですが、6時半に到着したときには既に列ができていました。

登山道もこんな感じ

下山中も続々と人が上がってきました。

さすがにトレッキングブームですね。

早起きした甲斐があって、早めに下山、温泉に入ってから帰りも渋滞知らずで、3時には家に着いて、途中の道の駅で買った枝豆をつまみにビールを呑んでました。

おかげさまでいい気分転換になりました。

(さすがに眠くて昨晩は熟睡できたし。)

まいづる6号で綾部まで

綾部からは京都から来た丹後ディスカバリー1号で山陰本線で福知山まで。

このまま乗って天橋立も一度見てみたかったのですが日程の関係で断念。

福知山からは北近畿7号(特急まいづると車両は同じなので省略)で城崎温泉。

そこからさらにローカル線のディーゼル列車に乗りかえ。

約40分で

餘部

この名物鉄橋は今年いっぱいで廃止され、新しい橋に変わると言うので残っているうちに観てみようと。

(架け替えの経緯はこちら参照)

ただし新しい橋もかなり出来上がっているので、単独での存在感は減殺されてしまうのがちょっと残念。

本当に近くに民家があります。

これが駅のホームから。

現在の鉄橋も防護壁があるので雰囲気はいまひとつ。

びっくりしたのが

たくさんの人出。

鉄道マニアって多いんですねと改めて関心。

列車の中もこんな感じ。

バスで来て2駅だけ乗って降りる団体客がいました。

(この写真の右手前で真剣に何かを見ているのがツアーコンダクター)

帰りも城崎温泉を素通りし、豊岡で下りてそこからバスで

着いたのが

コウノトリ但馬空港

JALグループのJAC(日本エアコミューター)中心の空港なのでJALが路線廃止するときついんでしょう。

飛行機はお約束のプロペラ。

席数は約35席と小さい。

機体はたまに落ちるボンバルディアでなくサーブ

日本海に別れを告げ、伊丹→羽田と帰ってきました。

ちなみに所要時間は、餘部を出てから家までちょうど5時間半。

さすが東京からの時間距離日本一エリアだけあります。

前日は関西電力の原子力発電所見学だったのですが、さすがに写真撮影禁止でした。

警備と安全対策の厳重さが印象に残りました。

中で事故が起きても放射能漏れをしないような設計なんだから、外部からの物理的な攻撃には強いはずなので(外で核戦争が起きても原発の建屋の中の人は生き残るということもありそうです)、注意すべきは出入りする人間ということなのでしょう。

このあたりは東京からの時間距離が日本で一番遠いというだけあって、せっかくここまで来たんだから、と思うところをぐるりと回ってみました。

スタートは小浜駅。

小浜市といえばオバマ大統領が候補の頃に勝手に応援する会を作って話題になりました。

ホテルのロビーにもこんなステッカーが。

実際大統領になってしまうと話題も日常のニュースになってしまっているので、この後の展開が難しそうです。

小浜から普通列車で東舞鶴へ。

小浜市は福井県で舞鶴市は京都府になります。

父親は海軍に入ってすぐに終戦だったのですが、配属先が舞鶴の鎮守府(海軍の重要拠点で横須賀と呉と舞鶴に置かれていた)で、そこで終戦を迎えて、下級職員はしばらく引揚者の世話をしていたそうです。

そのおかげで戦争直後も食いっぱぐれがなかったのはラッキーで、たまに支給品の毛布などを実家に横流ししていたとか(汗)

ただ戦争直後の混乱期はなんでもありだったようで、基地にあった古タイヤがいつのまにかなくなってたり、終戦直後に逃げ出す将校の荷造りを手伝わされたら、その初稿は司令官室にあった横山大観の画も勝手に持って行ってしまったとか。

僕は舞鶴は初めてだったのですが、湾の周りは切り立った丘になっていて、狭いけど水深の深い天然の良港であることを感じさせます。

至るところに釣りを楽しむ人がいるのもその証拠。

早速舞鶴引揚記念館へ。

当然のことながら引揚者のシベリア抑留や満州での苦労などを中心にした展示で、引揚対応作業に関する展示はありませんでした。

近くに引揚者用の船の桟橋を復元したところがありましたが、当時の写真と見比べても現物とはかなり大きさも違うようで、ここは観光スポットというとこでしょう。

viewのいいところを探していて見つけたのが「浮島丸殉難者追悼の碑」

終戦後、徴用された朝鮮人労働者を帰国させるため青森から舞鶴に寄航した際に(おそらく米軍の敷設した)機雷に触れて沈没し500人以上の犠牲者を出した事故だったようです。

強制労働から晴れて祖国に帰れるという矢先の事故は心が痛みます。

人の運不運を改めて考えさせられます。

(浮島丸事件については

そのあとは海軍記念館へ。

海上自衛隊の総監部の中にあり、土日しか一般開放されていません。

ただ、中の展示は、場所柄仕方ないのかもしれませんが、舞鶴鎮書守府の初代司令長官である東郷平八郎中将(当時)にまつわるものの展示とか日本海軍の栄光や美談にまつわる展示ばかりです。

入場料も取らないので文句も言えないですけど。

土日は自衛隊桟橋も公開され、護衛艦に乗ることができました。

「あまぎり」という護衛艦

全長137mというのは護衛艦の中では大きいほうなのか小さいほうなのかは不明。

(でも、自衛隊は基本全部「護衛艦」なんですよね)

前方にある76mm速射砲とアスロック(空中に打ち出してパラシュートで水中に降下して魚雷になる対潜魚雷)

ハープーンミサイル(対艦)

短魚雷。アスロックに比べて射程が短いということでしょうか。

シースパロー対空ミサイル

ヘリポート。対潜ヘリコプターを搭載しているようです。

カタパルトもあるのですが、ヘリの緊急離陸に使うのか、小型機の離発着もできるのでしょうか。

改めてみると、小型艦とはいえ戦闘能力は相当高そうで、ソマリアの海賊程度なら一蹴できそうです。

次は西舞鶴にある道の駅「舞鶴港とれとれセンター」

中に入ると、地元の魚屋が軒を並べ、魚(一匹を捌いてくれたり、干物もあり、貝類など多彩)や魚介の串焼きなども売ってます。またかまぼこも名産とか。

地元の人も買いにくるようで、なかなかの賑わい。

これで舞鶴に別れを告げて更に先に進みます。

(つづく)

僕は新潟にいました。

これは昨日の苗場スキー場

20年ぶりでした(^^;

当時は筍山までリフトが通ってなかった。

平日はガラガラ。

空いてさえいればいいゲレンデです。

ほくほく線

雲洞庵

降雪から一夜明けての快晴がいい感じです。

境内の大木の枝に積もった雪が降るように落ちてきます。

思い立って塩沢の知り合いを訪ねようとしたのですが、時間の都合で今回は断念。

ネットなどで検索すると場所も分かったの、ジョギングでいけない距離でもないなと現地を見に行くことにしました。

30分弱でたどりついたのが深沢6丁目の自宅

Google Mapだとここ。

警察官がものものしく警備をしています。

表通りは両側で交通規制をしていて、付近の交差点にも警官が立ってます。

民主党本部に火炎瓶風のものを投げようとした奴がいたとかもあって警備のレベルをあげているのかもしれません。

とおりの向かい側にはテレビ局のクルーが脚立に乗って本人が来るのを待ち構えてました。

そこから1本脇に入ると、呑川緑道公園があります。

小川の両側には桜並木があって、春は花見が楽しめそうです。

道も整備されていて、ジョギングにも好適です。

500~600m進むと、問題の土地があります。

Google Mapだとここ

フェンスの感じから考えると、左のベージュ色の2階建てのアパートと、手前の空き地と、右のモスグリーンの2階建てのアパートを含むL字型の部分が対象敷地のようです。

国道246号線まで50mくらいのところなので、けっこう騒音は気になります。

逆にここまでくれば田園都市線の桜新町まで徒歩10分以内では行けそうです。

新聞には2004年10月に476㎡を3億5千万円で購入したとあります。

坪当たり240万円になりますが、まあ相場なりなんでしょうか。

今回、この土地について単なる政治資金報告書の記載ミスなのか、購入資金をゼネコンが出していたのか、というあたりが争点のようです。

本来は上の自宅を購入する資金をどうやって作ったかの方が問題なんだと思いますが、時効もあるし、そんなこと言ったら同世代の政治家はみんなアウトできりがないのかもしれないので、確実に立件できるところで勝負に出たのでしょうか。

そんなことを考えながら、ふと草ぼうぼうの隣地を見ると、隣地の向こう側の壁にこんなものが

いつ、誰が貼ったんでしょうか?

隣地も俺が買うぞ、と、つばをつけていたというわけでもないでしょうけど。

ということで小沢詣も終わって気がつくと日もかなり傾いてしまいました。

目的を達成したのでジョギングするモチベーションはガクッと下がったものの、気温が下がってくる中で歩いて帰ると身体が冷えそうなので、明日の筋肉痛を心配しながらゆっくりと帰りました。

写真は丸ビルの前からイルミネーション越しに見た風景。

右側の低いビルが鳩山弟元大臣が解体工事を止めた東京中央郵便局。

左側の高層ビルが、中央三井信託と統合を決めた住友信託の東京本社が入ってるビル。

真中の高層ビルは、ダヴィンチのSPCが持っていたんだけど、ローンをデフォルトさせてしまって現在金融機関の管理下にあります。

それぞれの師走。

羽田空港の国際線ターミナルは、国内線のターミナルから連絡バスでないと行けない不便なところにあります。

いかにも一時使用風な地味な建物

中もとてもこじんまりしています。

小さい地方空港に受付カウンターだけ増やした感じ。

航空会社も慣れていないのか、帰り飛行機の機内アナウンスでは「成田空港に到着いたしました」とご丁寧に日本語と英語で間違えていました。

さて、昨日のブログにアップした森タワーからの眺望

1980年代の反対側からの風景はこんな感じだったそうです。

奥に立っているのが建設中の電波塔。

上の写真の中央上にある赤い球がついているタワーですが、今や見下ろされる側になっています。

足元写真の詳細版。

やはり下474mが素通しというのはちょっとビビリます。

一方で、その地上474mでゴンドラで作業している人も。

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5b/3d/c7b68a5a5b2871ebd8efad3f71376d80.jpg

ここは上海で一番高い展望台なので、観光名所の一つになっています。

ただ、入場料が150元と高いので、電波塔の方で済ます人もいるとか。

観光名所だけあって、いろんな人がいるようです。

トイレのハンドドライヤーの注意書き。

「痰を吐くな」って、確かに白くて窪んでいるので痰壺に見えなくもないですが・・・

街を歩いて驚いたのは、この4年で新しい建物がいっぱい建ったこともありますが、街の人の身なりが更によくなったこと。

そして、観光名所では、皆ものすごくいいカメラを持っているのにもびっくり。

地下鉄の路線も増えました。

万博までには13路線で総延長が世界一になるとか。

ちなみにエスカレーターのマナーは大阪流の「右側に立つ」方式です。

公衆道徳の強化というのも万博を意識してのことでしょうか。

アポロ11号のアームストロング船長にあやかった名言も。

4年前とは様変り。

写真は森ビルの100階建てのビル(これも当時はなかった)の展望台の、シースルーの床からの景色。

リスクは同じでも、見えると見えないとでは大違いといういい見本。