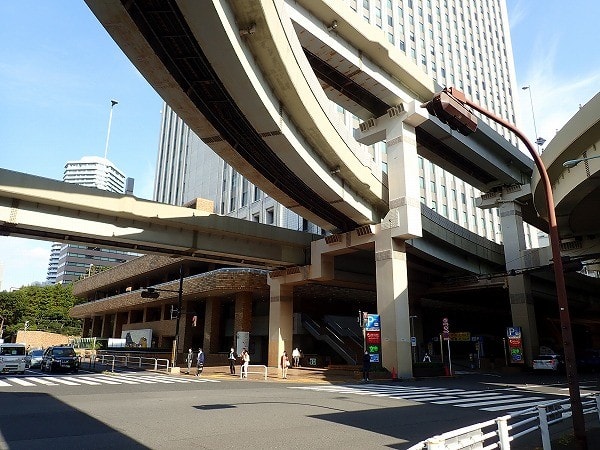

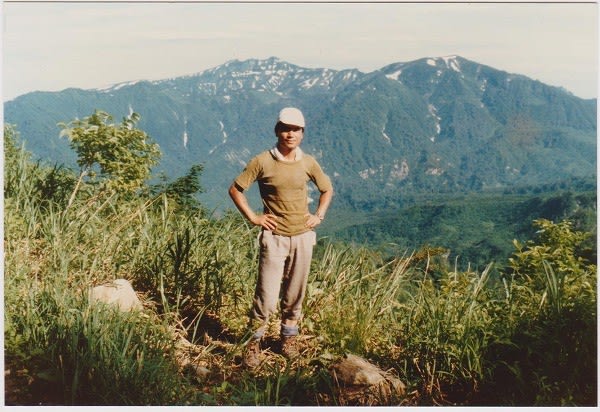

上越県境に雄大な山容を構える巻機山は、沢登りや残雪期の縦走など多くのバリエーションコースが楽しめて、若い頃は毎年のように登った山です。中でも好きだったのが米子沢の沢登りで、ここだけでも3回以上遡行していす。古いアルバムに幾つか写真が残されていたので、下記に掲載してみます。

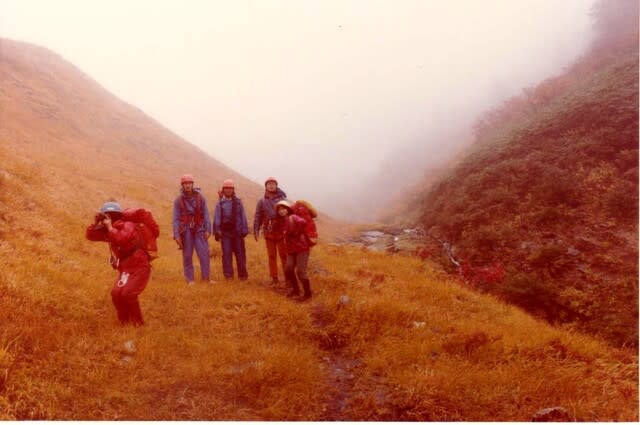

昭和56年10月10日(土) 巻機山米子沢遡行

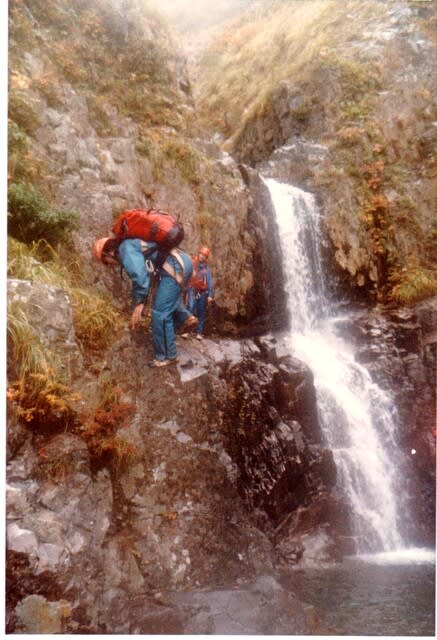

米子沢の遡行

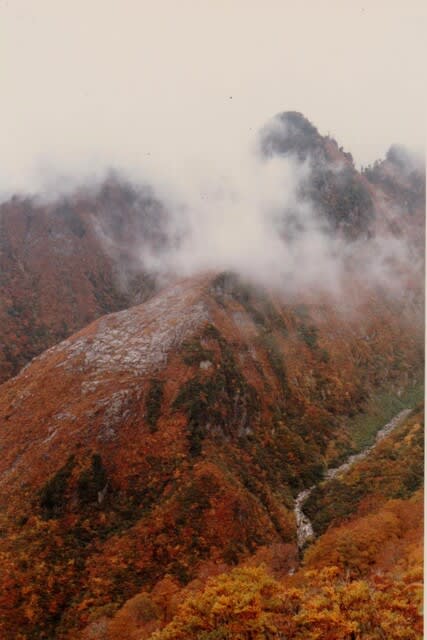

沢の源頭部

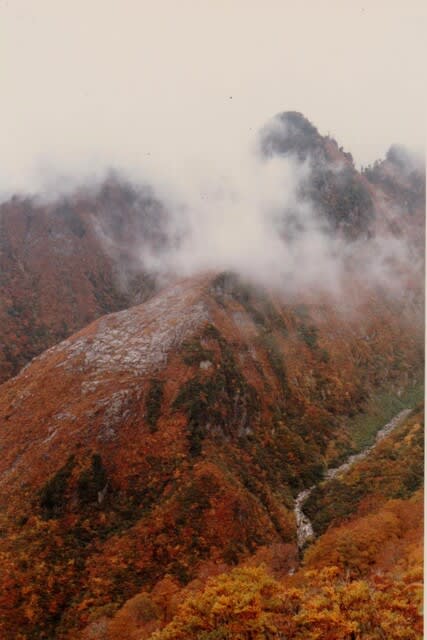

巻機山山頂部

井戸尾根の下りから米子沢の眺め

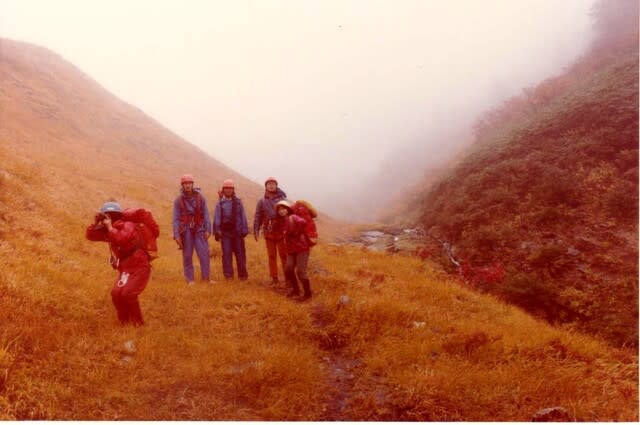

昭和57年10月9日(土) 巻機山米子沢遡行

当時岩や沢登りの山行を共にしたT君の記録が、会報に残されていたので下記に転載してみます。(今は音信不通となってしまったT君、元気に過ごしているのだろうか。)

05:30民宿「雲天」発 06:00米子橋着

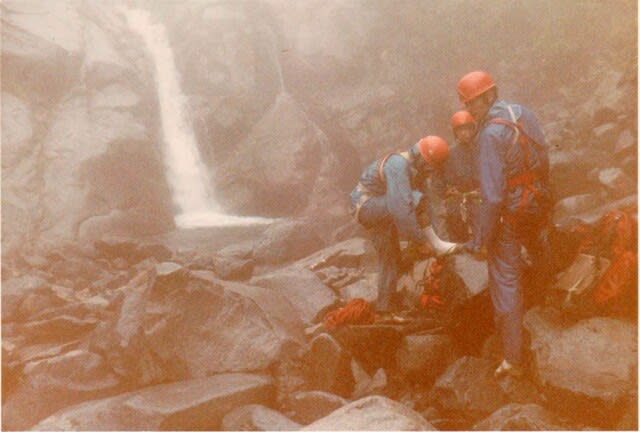

06:30~07:00雨で一時待機、協議の後決行となる。F1をワラジで快適に登る。水がしびれる様に冷たい。

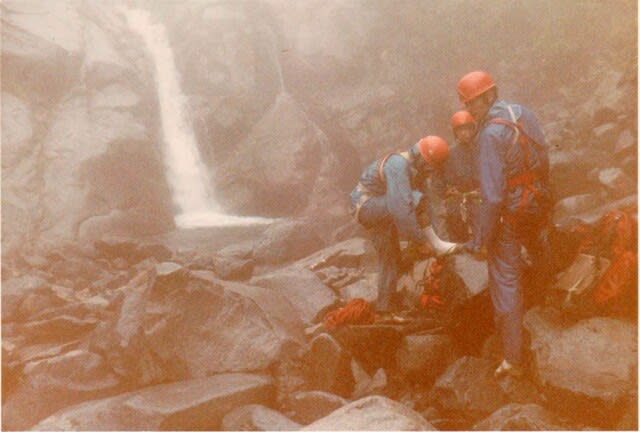

ヒョングリの滝8m、取付きハーケン1本打つ。中間ビレーは灌木利用、セカンドの私はトップとサードの確保で登る。

3段30m、3段目を懸垂で左へ渡る。残置ボルト1本あったが灌木を利用、左の岩を越えた所に残置ハーケン1本有り、ツバメ岩直下の滝釜にケルンと真新しい花束有り、ツバメ岩に着いて休憩する。紅葉が実に良い。

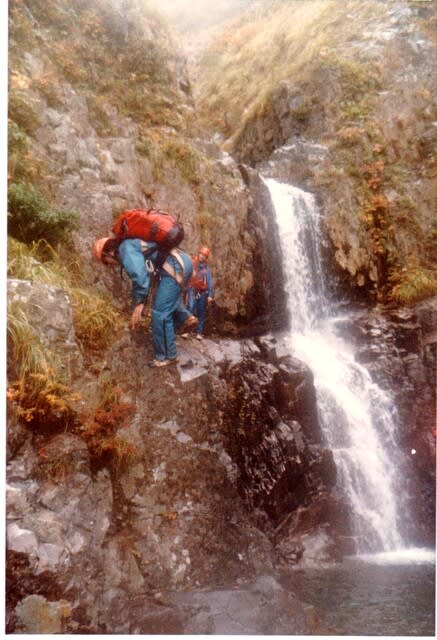

ここから少し登ると沢は大きく左へ曲がる。チムニー状8m、クラックに腕を入れ越えようとするが、フリクションが効かず岩にシュリンゲを掛けて乗り越す。

2段7m、肩絡み確保で越える。再びゴルジュに入る。右のトラバースバンドを行く。すぐに大滑に出る。最後の4mを越えると小川になる。

11:15~12:00奥の二俣着、装備を外し昼食。12:15巻機避難小屋着、その後井戸尾根を下山。13:58林道に出る。14:30雲天着

※皆が米子、米子と騒ぐ理由が理解できた。普通沢と言えば暗いイメージを持つのであるが、米子沢は明るいのである。又丹沢辺りと比較してスケールが異なるのである。これは登はんの難易度では無く、沢そのものが大きいという意味である。

米子沢のスタート地点

沢の核心部

沢上部の大滑

井戸尾根の下りから天狗岩と割引沢

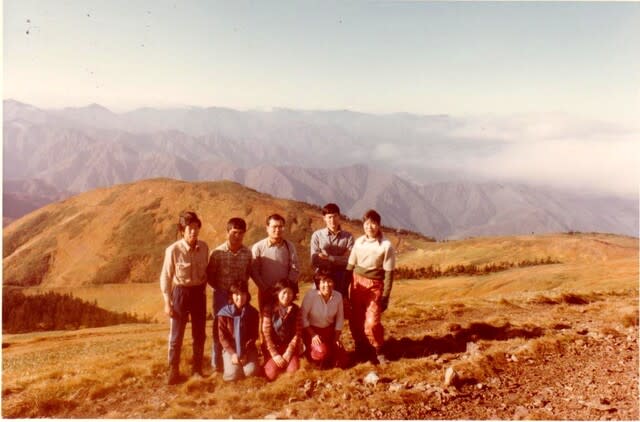

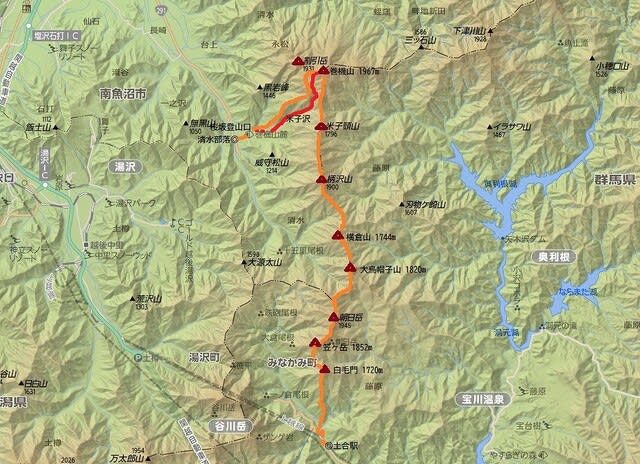

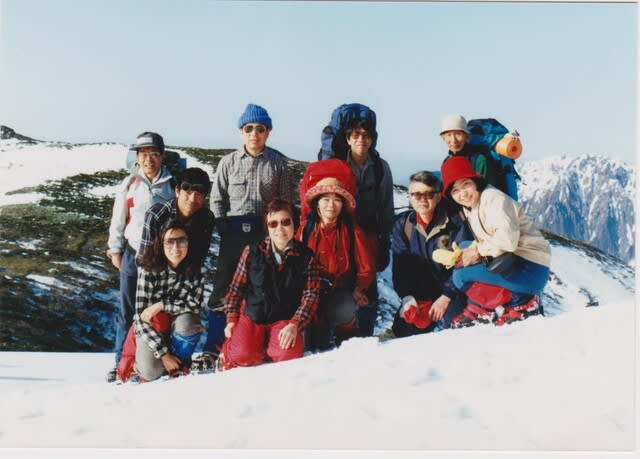

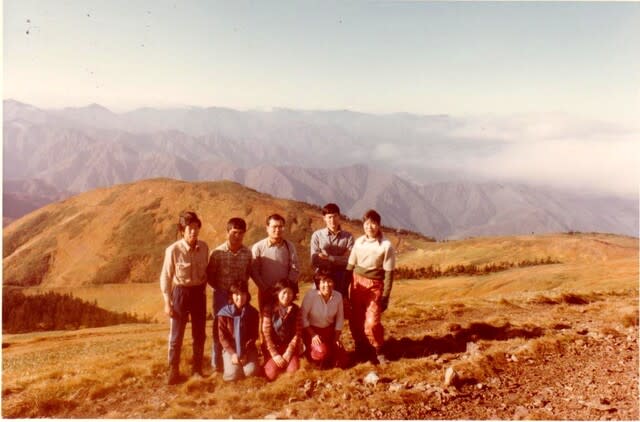

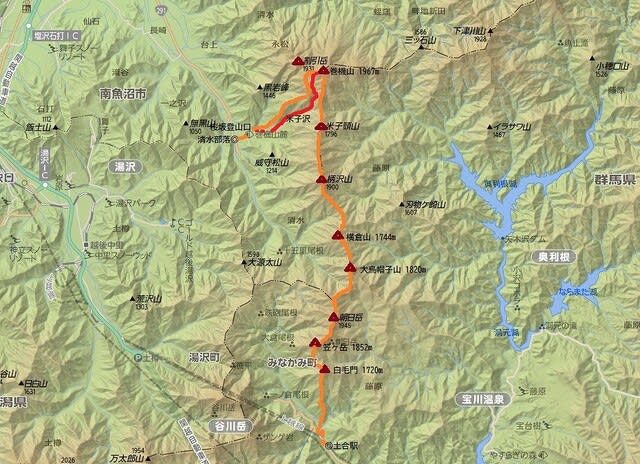

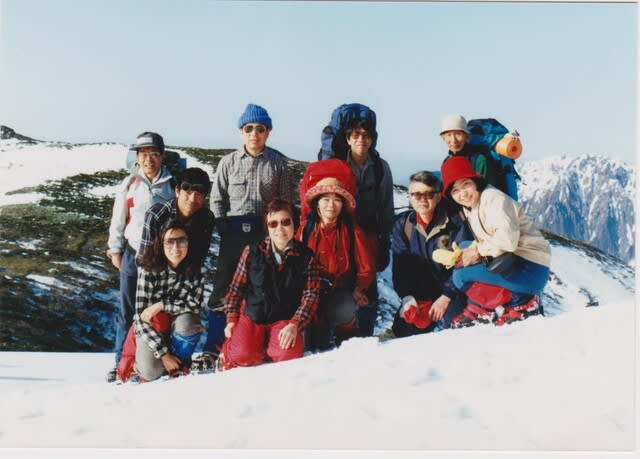

それからもう一つ巻機山で忘れ難い思い出は、平成元年5月に谷川連峰の白毛門から巻機山までの雪山縦走で、私が計画して山仲間10名と踏破した痛快な山行でした。会報に私の行動記録が載っていたので、下記に転載します。

期間:平成元年5月2日(夜)~5日 「2泊三日」

参加者:男6名、女4名 計10名

5月3日(水) 晴れのち雪及び雨

06:15土合駅発 10:39~11:00白毛門 12:15~22笠ヶ岳 14:01朝日岳着(幕営)

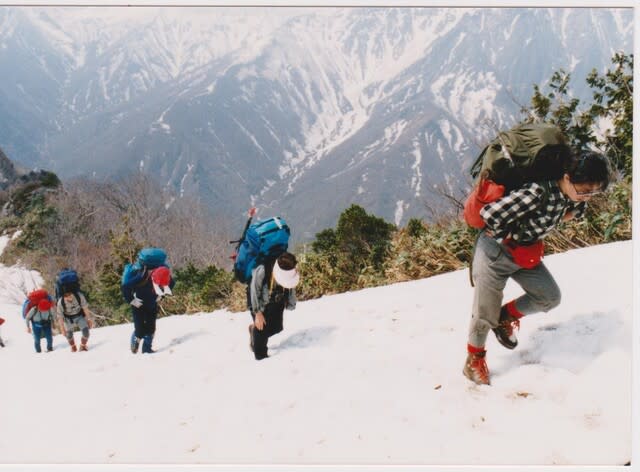

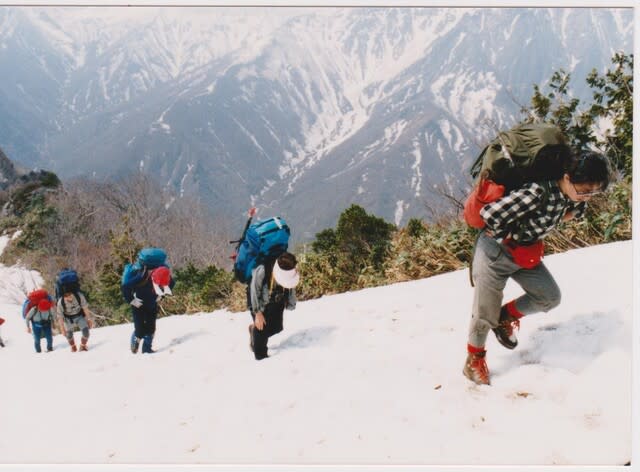

白毛門への急登は最初から辛い登りだが、谷川岳の豪壮な眺めが気を紛らわせてくれる。中間地点辺りから残雪地帯となる。何とかもっていた天気がだんだん怪しくなり、笠ヶ岳を越えた辺りから横殴りの雪や雨となった。

白毛門への急登

白毛門から笠ヶ岳(左)と朝日岳(右)

白毛門から笠ヶ岳への稜線

笠ヶ岳山頂?

朝日岳日の登り?

濡れて冷え切った身体では休憩もままならず、ホワイトアウトの中幾つかのピークに騙された後、やっと朝日岳に辿り着いた。山頂直下の幕営地は広大な雪原で、晴れていればさぞかし快適な場所なのにと残念だ。

5月4日(木) 快晴

06:20朝日岳発 06:40ジャンクションピーク 08:17大烏帽子岳 09:50~10:11檜倉岳 12:31柄沢岳 14:18米子頭山 15:38栂ノ頭(幕営)

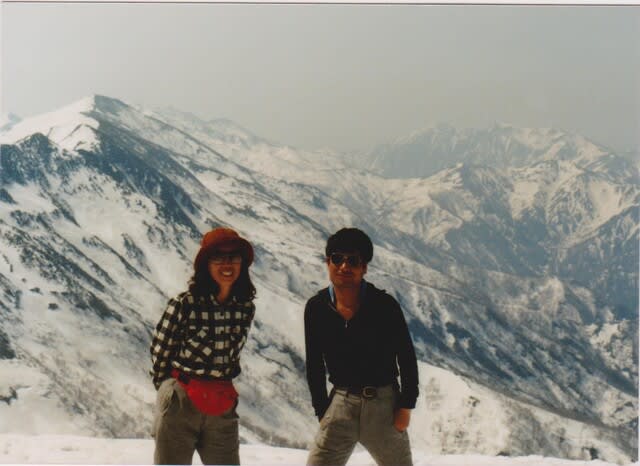

これ以上は無いという快晴の朝を迎えた。谷川岳が手に届くように見え、反対側は日光連山から越後三山に至る著名な山々がひしめき合って見える。そして行く手にはいくつかのうねりの奥に、たおやかな巻機山がある。

朝日岳山頂?

朝日岳付近の稜線

ジャンクションピークから大源太山方面(中央奥の黒い岩峰)

ジャンクションピーク付近(背後に遠く巻機山)

ジャンクションピークから大きく降り、小さなピークを二つ越えて大烏帽子山に着く。そこから更に降って登り返した所が池塘が広がる檜倉山、とても気持ちの良い山頂だ。

ジャンクションピークからの大降り

大烏帽子山付近

檜倉山山頂の池塘

一旦降って柄沢山への登りが今日一番きつい箇所だったが、皆黙々と頑張り山頂へ着く。更に米子ノ頭山を越えて、いよいよ巻機山への登りにかかる。栂ノ頭が幕営適地だったので、ここにテントを張る。後は5月の陽光を浴びながら、皆で雪上の宴会となった。

柄沢山

休憩中(場所不明)

柄沢山山頂

柄沢山から米子ノ頭山へ続く雪尾根

米子ノ頭山付近

米子ノ頭山と巻機山の鞍部

巻機山の登りから米子ノ頭山方面

栂ノ頭の幕営地

同 上

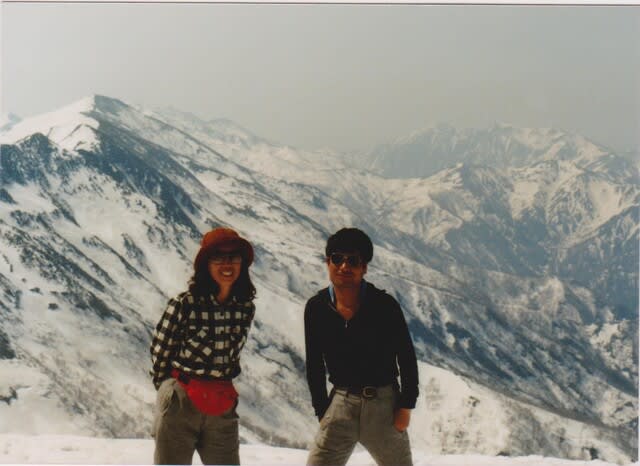

5月5日(金) 快晴

05:55栂ノ頭発 07:20牛ケ岳分岐 08:15巻機山 08:40避難小屋 10:30井戸尾根登山口 11:10清水着

出発直後Sさんの体調が思わしく無かったが、間もなく元気を回復し一安心、牛ケ岳へは一部の物を除いて空身で往復する。巻機山からの降りは、雪面に思い思い踏み跡を残してぐんぐん降る。眼下に清水が見えて元気になったのか、皆素晴らしい速さで降って行く。

栂ノ頭の幕営地

巻機山の降り

そして清水に着くと、一番の楽しみであった「雲天」での打ち上げ、蕎麦と山菜とビールが至福の味だ。連日の好天で真っ黒になった全員の顔が、山行をやり遂げた満足感で輝いている。