5月1日(木) 天気=晴れ

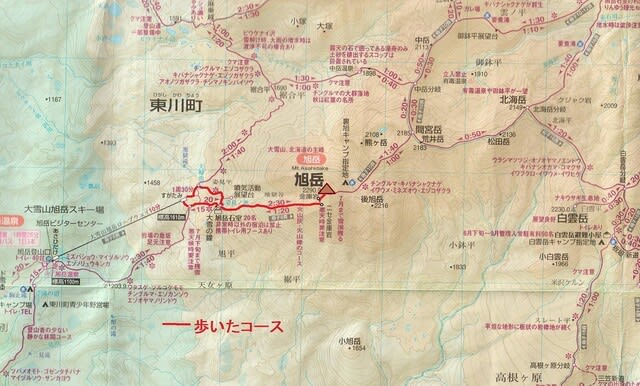

05:18寺ノ沢駐車場→ 05:22ミツバ岳登山口→ 06:27~36ミツバ岳→ 07:14~25権現山→ 07:53~08:06二本木峠→ 09:04~31屛風岩山→ 10:04~18大滝峠上→ 10:46一軒屋避難小屋→ 11:25林道出合→ 11:31大滝橋→(自転車)12:10寺ノ沢駐車場

丹沢山地は若い頃からよく訪れているのでメインの山々は概ね登っているが、マイナーな山域に幾つか未踏の山が残っている。権現山や屛風岩山もその中の一座で、いつかは登ってみようと思っていた。

昨日の午後に我が家を出発し、下山予定の大滝橋バス停付近に折り畳み自転車を残置して、前夜は登山口近くの寺ノ沢駐車場で久しぶりに車中泊をした。今朝は暗いうちに起床して、簡単な朝食を終え5時過ぎに駐車場を出発する。

車中泊した寺ノ沢駐車場

歩いて数分で滝壺橋傍のミツバ岳登山口に着く。ミツバ岳はミツマタ群落が有名で開花時期の3月には訪れる人も多いが、盛りを過ぎた今人影は全く無い。

ミツバ岳登山口

登山口からジグザグの絶え間ない急登が続く。道沿いのミツマタ群落は花を落として緑の藪に戻っていた。標高が上がるに連れ傾斜が緩やかになって登山口から1時間足らずでミツバ岳(791m)に着いた。

樹林帯のジグザグ道

花びらを落としたミツマタ群落

ミツバ岳山頂

静かでゆったりとした山頂にはミツマタの花が幾らか残っており、その背後に白く輝く富士山が見えた。山頂から権現山へは緩やかな樹林の尾根道で、踏み跡は薄いが心地よく歩いて行く。

ミツマタの花と奥に富士山

権現山へ向かう尾根道(目印のテープが点々とあるので助かる)

ミツバ岳から30分余で着いた権現山(1004m)も、展望こそ無いが木立に囲まれた居心地の良い山頂だった。権現山から急な坂を降り、最低鞍部の痩せ尾根を通過して少し登り返すと、木製ベンチが在る二本木峠だった。

権現山山頂

最低鞍部の痩せ尾根

二本木峠

峠から薄い踏み跡のトラバース道を進んで、木の根が絡んだ急な痩せ尾根を直登する。(今日のコースでは、この辺りが一番の難所だった)痩せ尾根を登り切ると、アップダウンの多い尾根道を緩やかに標高を上げ、峠から1時間足らずで屛風岩山(1051m)へ着いた。

木の根の絡んだ急な痩せ尾根を直登

屛風岩山山頂

ここも樹林に囲まれた静かな山頂で、木の合間から北に加入道山や大室山のピークが望めた。コーヒーブレイクで、30分程ノンビリ休憩する。屛風岩山から大滝峠上へも、相変わらず薄い踏み跡の尾根道が続く。樹林の合間に白銀の富士山がチラチラ見え、道沿いに所々ツツジの花が咲いていた。

山頂から加入道山(中央奥)と大室山(右奥)

木の合間から西に富士山

道沿いに咲くツツジ

屛風岩山から30分余で、ベンチが設置された大滝峠上の分岐に着いた。此処からは東海自然歩道の明瞭な道なので一安心です。屛風岩山への道は標識も無く、入口はロープで閉ざされていた。「できれば立ち入ってくれるな」という事なんだろうか。

大滝峠上分岐

大滝峠上からグングン降って行くと沢へ降り立ち、その後は沢沿いの道が続く。途中幾人もの登山者とすれ違う。この道は以前大雨で通行止めになっていたが、今は修復されて問題無く歩く事ができる。

沢沿いの道を降る

修復された登山道

立派な造りの一軒屋避難小屋を通過して40分ほどで林道出合に着き、そこから林道を数分降ると大滝橋バス停の登山口だった。昨日此処に残置していた自転車に乗って、車を停めている寺ノ沢駐車場へ向かった。

一軒屋避難小屋

東海自然歩道なので道標も点々と設置されている

林道出合

概ね降りの自転車ランは快適だったが、時折り登り坂もあり30分ほどの道中はけっこう汗を掻かされた。車に戻ると近くの日帰り温泉「ぶなの湯」へ向かう。ブナの湯はのどかな山間の温泉だが、入浴客でかなり賑わっていた。山の出湯で山の疲れと汗を流す。

大滝橋から自転車ラン

寺ノ沢駐車場へ戻って来た

今日は難路表示のルートだったので緊張しながら臨んだが、思ってた以上に私の脚は動いてくれた。今年2月の大山登山で転倒して老いを感じていたが、今日の登山で少しばかり自信が蘇った気がします。