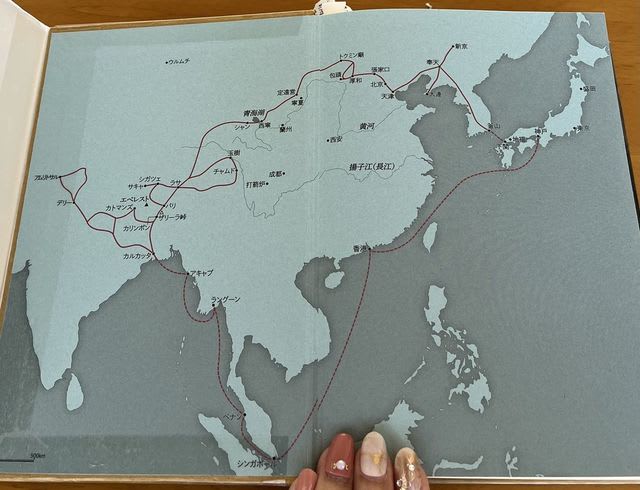

第二次大戦末期、敵国の中国大陸奥地までスパイとして侵入し、終戦後も放浪を続け不法滞在で強制送還されるまでの8年間、チベット、ヒマラヤ、インドネパールを移動し続けた男、西川一三(かずみ)の物語。

日本人であることを隠し、モンゴル生まれのチベット教の僧侶(ラマ僧)、ロブサン・サンボーになりきり、一切日本語は話さず、モンゴル語を操り、徒歩で敵国の奥へ奥へと侵入していく。ついにはヒマラヤを超え、インドに渡り、ネパールから再びインドへ。モンゴル語に加え、チベット語、ヒンドゥー語、ネパール語も習得していく。

大変な人がいたものです。

子供の頃から中国大陸の奥地に憧れ、中学卒業後、満州鉄道に就職。その後、蒙古で国家の為に挺身する若者を養成するという興亜義塾の塾生を経て、日本軍のスパイに。

中国軍に捕まったらいつ殺されるか分からないという恐怖を抱えながら、彼は駱駝に荷物を載せて、内蒙古から歩き出すのです。

最初に貰った軍資金はすぐに底をつき、蒙古では駱夫となり、アラシャンのバロン廟では下男となり、ラマ僧として托鉢をし、チベットのデプン寺では見習い坊主となり、タバコの売人となり、インドの印刷所の職工となる。ヒマラヤを超えてインドに向かった時には足に凍傷を起こして歩けなくなり、なんとインドの物乞いに僅かな食料を分けて貰って命を繋ぐ。

それだけでなく、道なき道を進む彼の旅では、常に死が隣り合わせだった。

蒙古を歩き通して、ようやくチベットに入った辺りの描写。

”ゴルク族のバナクが現れたということは、ようやく無人地帯を脱し、人の住む所に至ったということでもあった。それは「餓死」の恐怖から解放されたということを意味していた。無人地帯では、道を失い、食料が尽きれば、餓死せざるを得なかったからだ。確かに、無人のサルタン公路に埋め込まれた地雷のような危険からは脱することができた。渡河、峠越え、飢え、匪賊の襲撃。だが、人の住む地帯に入ると、新たな問題に直面することになった。ゴルク族による「盗み」と、チベットの役人たちの「貪欲さ」である。”(P268)

こんな具合に次から次へと危険なことばかりで、とても書き切れません。

このくだりは、旅を始めてまだ2年目に入ったところなのですから。

何度も死にかけてまで、こんな大変な旅をどうして続けるのかと言いたくなりますが、彼の当初の目的は敵国の情報収集だったが、日本の敗戦(インドでそのことを知る)と共に、目的は未知の土地を巡る旅に変わっていくのです。

つまりは、旅しないではいられない人であったのか…

(赤線は西川の旅路、殆ど徒歩。点線は強制送還の海路)

”著者史上最長にして、新たな「旅文学」の金字塔”(新潮社のコピー)とされる本作。

572ページ、確かに読み応えがあります。