NHKの連続テレビ小説というものにまるで無縁であった私が

今「花子とアン」を見ているのは、小学生の頃「赤毛のアン」に夢中になったからです。

「アンの青春」「炉辺荘のアン」など、アン・シリーズはすべて読みましたが

その翻訳者の村岡花子という人のことはまるで知りませんでした。

昭和初期に英語が堪能であったことや、小説に出てくるお嬢さんらしい話し言葉などから

いずれ恵まれた家の出身の女性だったのだろうくらいに思っていたのですが

山梨の貧しい農家の出で、東洋英和に給費生として入ったとは。

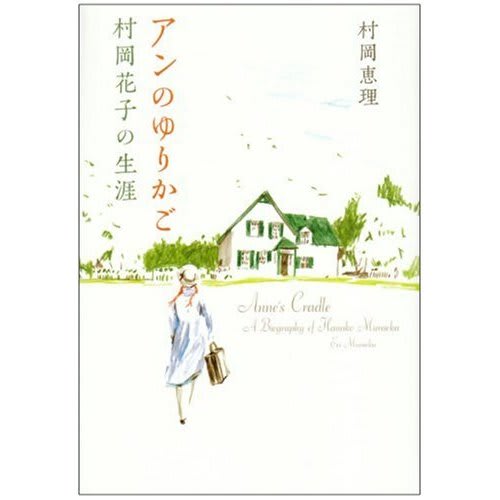

ドラマの展開が面白いので、花子の孫が書いたという、その原作を読んでみました。

村岡花子、明治26年甲府生まれ。

父、安中逸平は貧しい茶商であったが、熱心なクリスチャンであり、社会主義者でもあった。

花子が小さい頃にその才能を認め、なんとかその才能を伸ばしてやろうと教会を通じて

東洋英和への花子の編入を画策する。

(それは長女の花子一人で、他の7人の子供たちには高等教育の機会は与えられなかった。)

花子は貧しい農家から突然、麻布のカナダ系ミッションスクール東洋英和の寄宿舎に入れられ、

華族のお嬢様たちに囲まれて困惑するが、持ち前の負けん気と才気で勉強に没頭する。

そこで8歳年上の柳原白蓮と出会い、「腹心の友」となる。

「白蓮事件」ー華族出身の美貌の歌人として名高い柳原白蓮が、九州の炭坑王伊藤伝右衛門との

結婚生活を捨てて、七歳年下の帝大生宮崎龍介の許へと走ったというものです。

姦通罪というものがあった時代、これは正に命懸けの恋であったといえるでしょう。

その白蓮と親友であったとは知りませんでした。

ネタバレになるので詳細は書きませんが、花子はやがて福音印刷の村岡敬三と結婚して

幸せな生活を送るのです。

この二人のやり取りした手紙がいくつか紹介されています。

敬三から花子への昭和7年に出された手紙。

”可愛い花子を抱寝する夜も日一日と近くなる。

腕は一杯も抱きたく、唇は軽いキス…あとは文にするを憚る。”

これが45歳の夫から39歳の妻に宛てられた手紙だというのですから…

その後、様々な苦難に襲われるのですが、二人は終生仲がよかったようです。

村岡花子の生涯のみならず、日本近代の女子教育史、女性文学史、児童文学史などが織り込まれ、

中々読み応えがある本でした。

驚いたのは、花子が活躍した場所として婦人嬌風会の名前が何度も出てきたこと。

日本基督教婦人嬌風会というのは、明治19年に設立され、一夫一婦制の適用、

公娼制度廃止、婦人参政権取得などを訴えた日本で最初に設立された婦人団体です。

そしてこの婦人嬌風会が運営する女子学生会館で、私は学生時代暮らしていたのです。

私はクリスチャンではないのですが、そこが信用できる団体のものであるということ、

評判もよかったこと、礼拝はあるがキリスト教は強制されないということで

大学時代そこに入っていたのでした。

その嬌風会で半世紀以上も前に、花子が活躍していたとは。

新宿の一角の嬌風会の敷地の中に、鉄筋コンクリートの4階建ての建物が二つあり、

一つが女子大生向けの有料の学生会館、

もう一つはDVなどから逃げ出してきた女性たちの一時的なシェルターだと聞いていました。

その建物はいつもひっそりとしていて、私がいた学生会館の華やかさと対照的でした。

今思うと、あちらの建物の女性たちは、週末など着飾って出かけ、ボーイフレンドに

送ってもらって門限ぎりぎりに帰って来る女子学生たちを、どんな思いで見ていたのか。

その頃は、考えてもみなかったのですが。

この本の中で久しぶりに出会った言葉があります。

「いま曲り角にきたのよ。曲り角を曲がった先になにがあるのかは、わからないの。

でも、きっといちばんよいものに違いないと思うの。」

「赤毛のアン」の中にあった言葉。

どんな状況でも、先を信じて歩いていくアンの言葉です。

そして花子の言葉のようでもあります。

「アンのゆりかご」村岡花子の生涯

http://tinyurl.com/nqy42qg