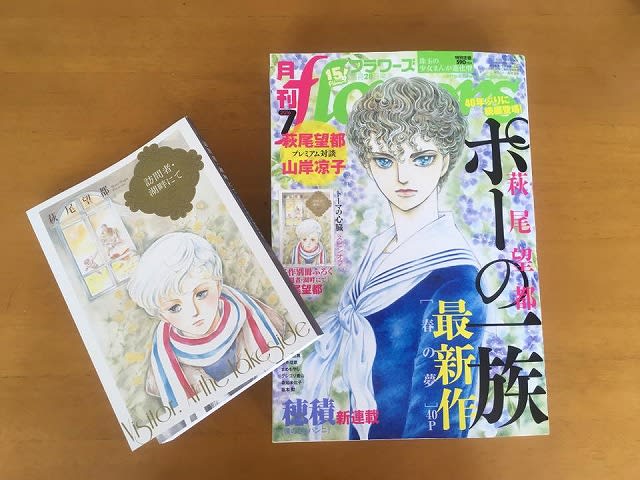

少女漫画雑誌を買ったなんて何十年ぶりだろう?

萩尾望都「ポーの一族」40年ぶりに登場!

少女の頃、何度読み返したか分からない漫画。

これから長きに渡って連載される(であろう)「ポーの一族」新作第一話は

まだまだ始まったばかりの序章のようで正直、私には今一つでしたが

別冊付録の「訪問者」に泣きました。

これは1980年刊の作品のようなのですが、私はもう大人になっていて知らなかったのです。

「トーマの心臓」のオスカーが、ギムナジウムに行くまでの1年間を描いている。

この作品のフアンにはとっくに周知の事実のことですから書きますが

オスカーの父親グスタフには子種がなかった。

美しい妻ヘラは、学生時代の恋人ミュラーと一夜を共にし、オスカーを授かる。

グスタフは妻の前では息子をまったく無視し、妻のいない所で可愛がった。

そしてオスカーは9歳になり、グスタフは口論からヘラを殺してしまう。

グスタフはオスカーと愛犬シュミットを連れて、当てのない旅に出る…

旅ではグスタフは息子を可愛がるが、その途中にも、息子を残して度々失踪する。

その都度オスカーは、自分は捨てられたのではないかと不安になりながら待っている。

そのオスカーの気持ちが、なんとも切ない。

老犬シュミットが死んだところでは

「もしこんどパパが出て行ったら

もう帰っては来ないかもしれない

だってもう シュミットがいないんだもの…」

オスカーは、父親グスタフが母親を殺したことを薄々気がつきながら

グスタフの重荷を半分肩代わりしようとする。

「神さま パパを苦しめないで

ママ パパを許して

お願いです」

しかしグスタフは、自分はもう駄目だ、お前をこれ以上連れて行けないと

結局オスカーを、ミュラーが校長を務めるギムナジウムに置き去りにする。

「ぼくはいつも たいせつなものになりたかった

彼の家の中に住む 許される子どもになりたかった

ほんとうに 家の中の子どもになりたかったのだ」

親の愛を得られない、家に居場所を見つけられない子どもの悲しみを

作者はどうしてここまでみずみずしく描けるのか?

子どもは親を選べない。

親に無視されても、虐待されても、子どもは親を求める。

何十年ぶりに、オスカーの孤独に泣きました。