興味本位で読んでみました。

学歴詐称問題について、何処まで突っ込んでくれるのかと期待して。

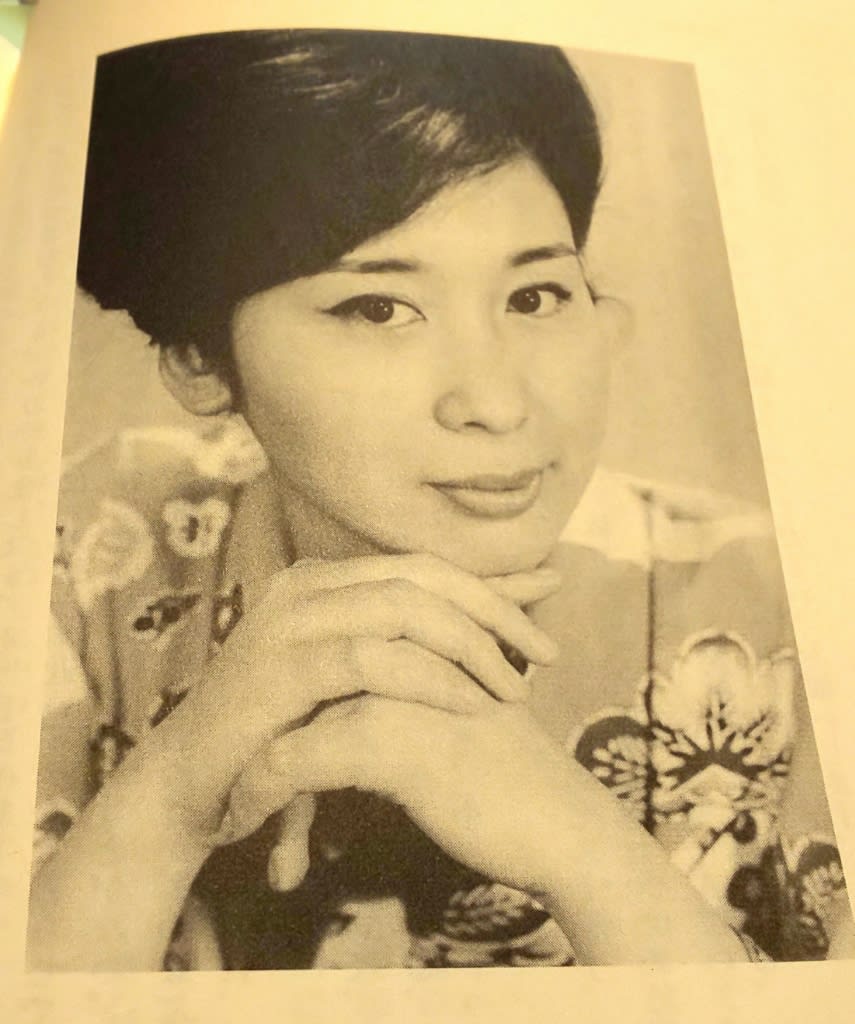

「芦屋の令嬢」として生まれたと小池氏は公言しているが、芦屋といってもかなり外れの線路脇にあった生家は、今はコインパーキングになっているそうです。

石油関連の商売をしていた父親の勇二郎氏は、常に借金取りに追われる人生であったと。

非常に見栄っ張りであった(親戚の証言)という父親は、彼女を甲南女子中学、高校に進学させます。

学歴詐称問題について、何処まで突っ込んでくれるのかと期待して。

「芦屋の令嬢」として生まれたと小池氏は公言しているが、芦屋といってもかなり外れの線路脇にあった生家は、今はコインパーキングになっているそうです。

石油関連の商売をしていた父親の勇二郎氏は、常に借金取りに追われる人生であったと。

非常に見栄っ張りであった(親戚の証言)という父親は、彼女を甲南女子中学、高校に進学させます。

そこから関西学院大に受験して入学するも、中退してカイロ大学に編入。

そして首席で卒業したというのが、世間に広く知られている彼女の学歴です。

この人の学歴詐称問題については、文春の記事などで散々読んで来ましたが、本書のここまで丁寧な取材、100人を超す関係者の証言、卒業証書の写真(本物と偽物)などを見れば、これはもう否定はできない気がします。

そもそもカイロ大はアラブ世界の最高峰の大学であり、卒業するのは非常に難しく、4人に1人は卒業できないと小池氏も言っているのです。

コネでなんとか編入できたとしても、家からの仕送りも十分でなく、バイトに忙しくてろくに通学もできなかったという氏が4年間で卒業できたとは、到底思えない。

そして首席で卒業したというのが、世間に広く知られている彼女の学歴です。

この人の学歴詐称問題については、文春の記事などで散々読んで来ましたが、本書のここまで丁寧な取材、100人を超す関係者の証言、卒業証書の写真(本物と偽物)などを見れば、これはもう否定はできない気がします。

そもそもカイロ大はアラブ世界の最高峰の大学であり、卒業するのは非常に難しく、4人に1人は卒業できないと小池氏も言っているのです。

コネでなんとか編入できたとしても、家からの仕送りも十分でなく、バイトに忙しくてろくに通学もできなかったという氏が4年間で卒業できたとは、到底思えない。

カイロ時代に小池氏と一緒に住んでいたという女性が、当時のことを微に入り細に入り証言しています。

その女性が匿名であるということが、この本の信憑性に欠ける点ではありますが、当事者でなければ知らないような細かいことを列挙し、第三者による裏打ちがあるものもあります。

著者も言っているように、政治家に学歴が必要とは必ずしも思わない。

しかし嘘をついて、その嘘を利用して今の地位を築いてきたというのは、政治家という前に人間としてどうかと思います。

その他、ここに書かれている「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」や「築地女将さん会」の人たちに対する彼女の態度が本当だとしたら、これは大ウソつきと言われても仕方ないのではないかと。

日本のジャーナリストから、詐称疑惑について問い詰められたカイロ大学は、小池氏は間違いなく卒業したと答えているらしいのですが、何しろ「大抵のことはコネとカネでなんとかなるエジプト社会」(これは私もエジプトに行った際にローカルガイドから聞きました)、どうも怪しいと思ってしまうのです。

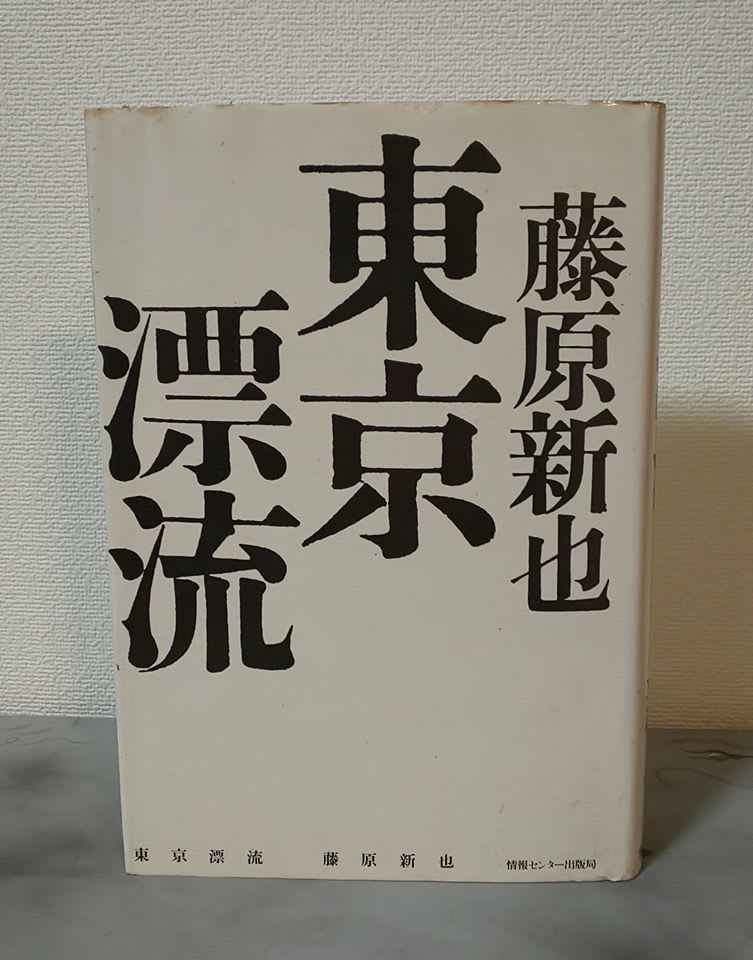

「女帝小池百合子」

著者も言っているように、政治家に学歴が必要とは必ずしも思わない。

しかし嘘をついて、その嘘を利用して今の地位を築いてきたというのは、政治家という前に人間としてどうかと思います。

その他、ここに書かれている「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」や「築地女将さん会」の人たちに対する彼女の態度が本当だとしたら、これは大ウソつきと言われても仕方ないのではないかと。

日本のジャーナリストから、詐称疑惑について問い詰められたカイロ大学は、小池氏は間違いなく卒業したと答えているらしいのですが、何しろ「大抵のことはコネとカネでなんとかなるエジプト社会」(これは私もエジプトに行った際にローカルガイドから聞きました)、どうも怪しいと思ってしまうのです。

「女帝小池百合子」