若い頃に作って長年実家に放置したままだった着物を、去年頃から少しずつ着始めました。

今、着付け教室にも通っている身として、着物の本などにも目が行くようになりました。

作家宮尾登美子の、着物にまつわるエッセイ集。

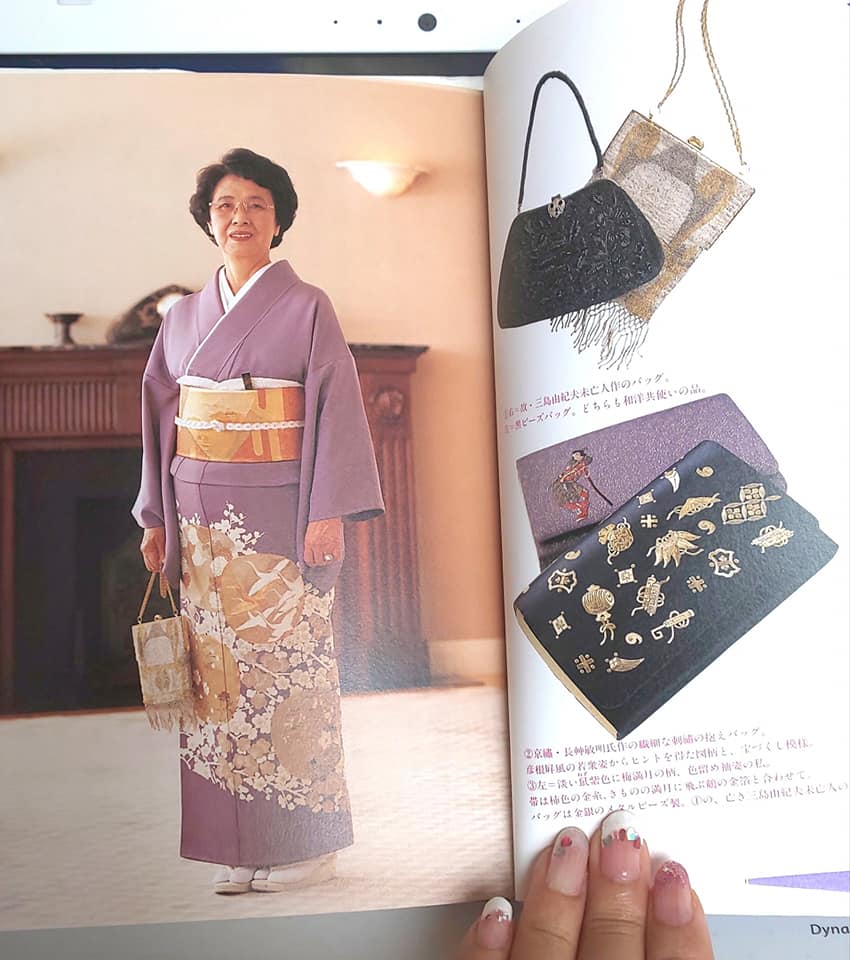

綺麗なカラー写真がふんだんにあり、美しい着物歳時記となっています。

「幸せを羽織る」「花を纏う」「糸をあやなす」といった言葉、あるいは「葡萄鼠(えびねず)色」など色の和名のなんと美しいこと!

著者がいつくしむ数々の着物を通して語った、彼女の人生を垣間見ることができます。

昔読んだ「櫂」「仁淀川」「序の舞」「朱夏」「寒椿」などの作品に絡むエピソードが散りばめられ、宮尾登美子の世界に浸ることもできます。

今、着付け教室にも通っている身として、着物の本などにも目が行くようになりました。

作家宮尾登美子の、着物にまつわるエッセイ集。

綺麗なカラー写真がふんだんにあり、美しい着物歳時記となっています。

「幸せを羽織る」「花を纏う」「糸をあやなす」といった言葉、あるいは「葡萄鼠(えびねず)色」など色の和名のなんと美しいこと!

著者がいつくしむ数々の着物を通して語った、彼女の人生を垣間見ることができます。

昔読んだ「櫂」「仁淀川」「序の舞」「朱夏」「寒椿」などの作品に絡むエピソードが散りばめられ、宮尾登美子の世界に浸ることもできます。

宮尾登美子、高知の遊郭で芸妓紹介業を営む父と愛人の間に生まれる。

実母は女義太夫。12歳で父母が離別し、義母に育てられる。

戦中、国民学校の教師と結婚し満洲に渡り、命からがら引き揚げてくる。

その様子は作品の中に繰り返し出てきますが、客観的な彼女の人生の輪郭も知りたくて、林真理子の「綴る女-評伝・宮尾登美子」を以前、読んでみました。

「淡い鼠紫色に梅満月の色留袖」

詳細は忘れましたが、丹念な下調べやインタビューに裏付けされた宮尾登美子の軌跡に触れることができました。

ただ、敬愛する宮尾大先生の評伝を私ごときが書くなんておこがましいと言っている割には、宮尾が第一志望の高等女学校を落ちてコンプレックスを持っていたことや、有名作家となって新聞社社長、出版社社長など有名人との交流は華やかなものだったが、心許せる女友達はあまりいなかったことなど、結構辛辣じゃないのと思ったような覚えが…

そう受け取った私の見方の方が、意地悪なのかもしれませんが。

そう受け取った私の見方の方が、意地悪なのかもしれませんが。

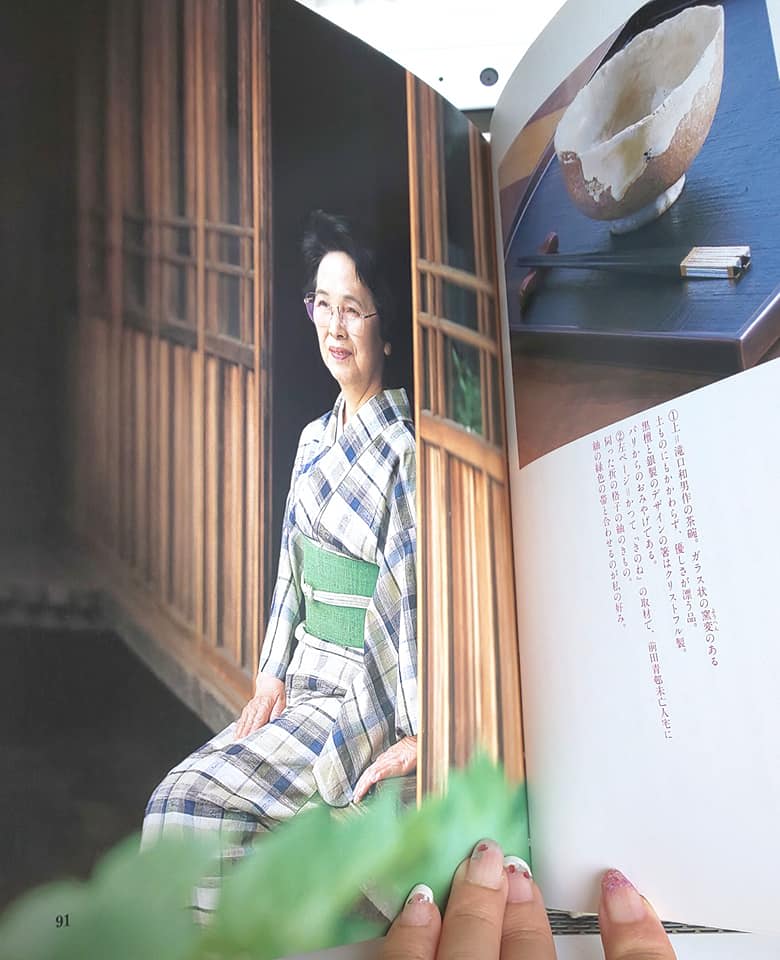

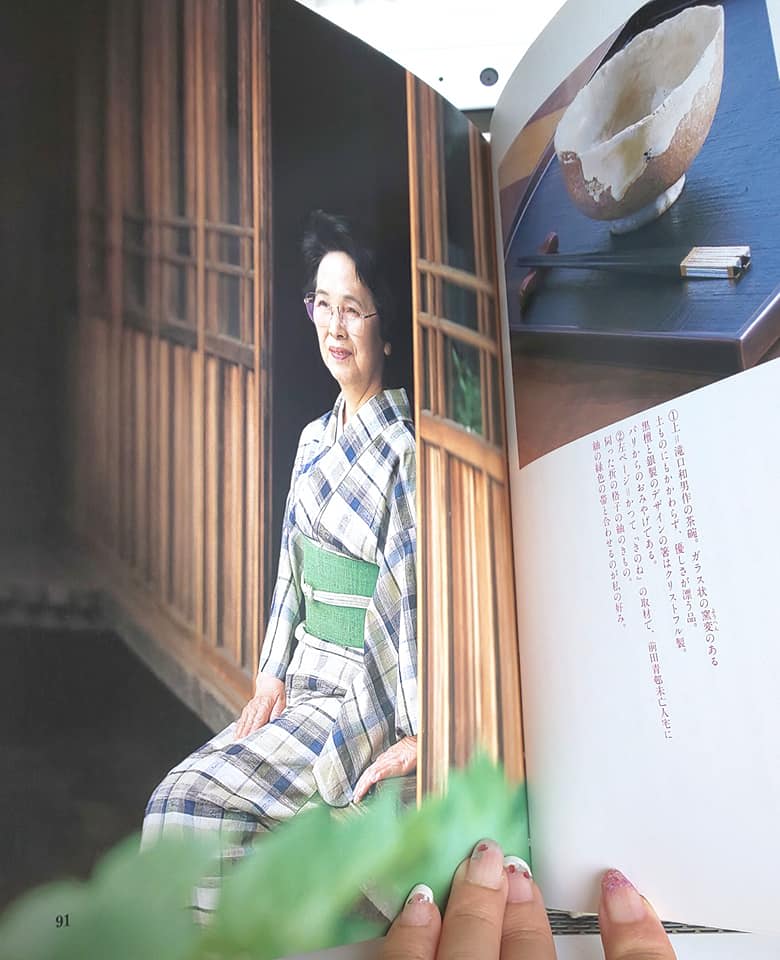

「きのね」の取材で前田青邨未亡人宅に行った時の格子の紬。

本著によると、前田未亡人は萩江節の達人であり、画家夫人だけに極めて厳しい審美眼の持ち主、訪問客がある時はまず覗き穴から見て、服装が気に入らない時は会ってくれないという噂が。

何を着ようか散々迷ってこれに決めたが、未亡人から開口一番「いい趣味でござんすね、そのお召し物」と言われてホッとしたのだそうです。

「きものがたり」

何を着ようか散々迷ってこれに決めたが、未亡人から開口一番「いい趣味でござんすね、そのお召し物」と言われてホッとしたのだそうです。

「きものがたり」