退屈しのぎに中野京子の「怖い絵」シリーズを読み返しています。

「怖い絵1,2,3」の他、「新怖い絵」「泣く女編」「死と乙女編」など沢山あってありがたい。

その中から特に印象的だったものをご紹介します。

「怖い絵2」の中のホガース作「精神病院にて」。

1733年作、舞台はロンドンに実在したベスレヘム精神病院、通称べドラム。

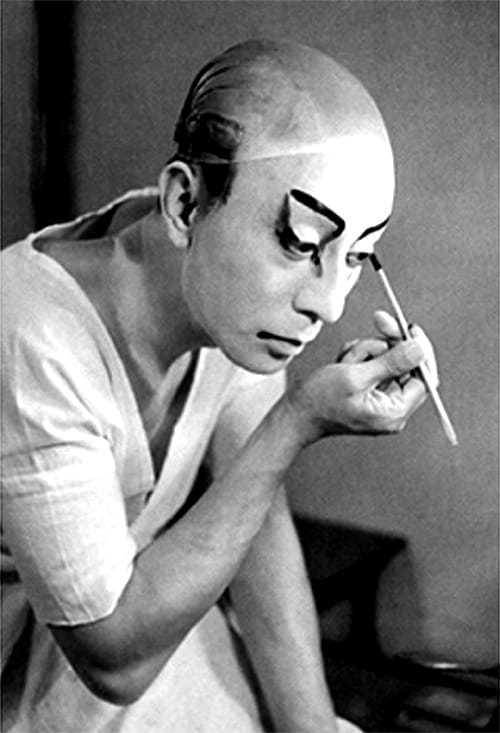

主人公は画面の前に半裸で鎖に繋がれた坊主頭の若者、名前はトム・レイクウェル。

この絵はホガースの8枚組の「放蕩児一代記」の最終場面であり、それによると、トムはオックスフォード在学中に父親が死に、莫大な財産を受け継ぐ。

庶民階級の恋人サラが妊娠したのに涙金で追い払い、放蕩三昧をしてたちまち破産、債務者監獄に入れられる。

「怖い絵1,2,3」の他、「新怖い絵」「泣く女編」「死と乙女編」など沢山あってありがたい。

その中から特に印象的だったものをご紹介します。

「怖い絵2」の中のホガース作「精神病院にて」。

1733年作、舞台はロンドンに実在したベスレヘム精神病院、通称べドラム。

主人公は画面の前に半裸で鎖に繋がれた坊主頭の若者、名前はトム・レイクウェル。

この絵はホガースの8枚組の「放蕩児一代記」の最終場面であり、それによると、トムはオックスフォード在学中に父親が死に、莫大な財産を受け継ぐ。

庶民階級の恋人サラが妊娠したのに涙金で追い払い、放蕩三昧をしてたちまち破産、債務者監獄に入れられる。

サラが用立ててくれたお金でそこを出られたものの、金持ちの老未亡人と結婚。

老妻の財産も使い果たし、必死に書き上げた戯曲が不採用になり、絶望して自殺未遂の挙句、べドラムに送られたとのこと。

トムの傍らで泣くのは、これだけの仕打ちを受けてもまだトムを愛し続ける哀れなサラ。

背後の暗がりには様々な患者たちー自らが王であると信じ込み、裸で冠を被り放尿する男、楽譜を頭に載せてバイオリンを弾く男、天文学者のつもりで丸めた紙を目に当てる男など、阿鼻叫喚の世界。

その中に、貴婦人の衣装をまとった女性とその侍女にスポットライトが当たっている。

彼女たちはお金を払って来ている金持ちの見物客だというのです。

その頃はロンドンのみならず、フランス、ドイツ、スペインなど、欧州各国どこの精神病院も似たりよったりの状況だったといいます。

パリには巨大な収容所サルペトリエールがあったが、そこには犯罪者も孤児も物乞いも売春婦も一緒くたに投げ込まれていたと。

その頃の精神病院には、なんとマスターベーションをしたという咎で放り込まれた者もいたのですって。

そして市民に有料で公開され、多くの人が見物を楽しんでいたのだそうです。

べドラムには、患者をつついて反応を楽しむための長い棒まで用意されていたと。

確かにぞっとするような絵です。

映画「アマデウス」の中にも、サリエリが入れられた不衛生な精神病院が出てきました。

老妻の財産も使い果たし、必死に書き上げた戯曲が不採用になり、絶望して自殺未遂の挙句、べドラムに送られたとのこと。

トムの傍らで泣くのは、これだけの仕打ちを受けてもまだトムを愛し続ける哀れなサラ。

背後の暗がりには様々な患者たちー自らが王であると信じ込み、裸で冠を被り放尿する男、楽譜を頭に載せてバイオリンを弾く男、天文学者のつもりで丸めた紙を目に当てる男など、阿鼻叫喚の世界。

その中に、貴婦人の衣装をまとった女性とその侍女にスポットライトが当たっている。

彼女たちはお金を払って来ている金持ちの見物客だというのです。

その頃はロンドンのみならず、フランス、ドイツ、スペインなど、欧州各国どこの精神病院も似たりよったりの状況だったといいます。

パリには巨大な収容所サルペトリエールがあったが、そこには犯罪者も孤児も物乞いも売春婦も一緒くたに投げ込まれていたと。

その頃の精神病院には、なんとマスターベーションをしたという咎で放り込まれた者もいたのですって。

そして市民に有料で公開され、多くの人が見物を楽しんでいたのだそうです。

べドラムには、患者をつついて反応を楽しむための長い棒まで用意されていたと。

確かにぞっとするような絵です。

映画「アマデウス」の中にも、サリエリが入れられた不衛生な精神病院が出てきました。

全裸で鎖に繋がれた男、犬のように首輪をつけられた男などが出てきたような。

現代に生まれてよかった…

現代に生まれてよかった…