7月11日上州武尊山に登ります。

今日の行程は、(標高差776m、13.4km、約6.5時間)

花咲温泉 =御沢登山口 ⇒前武尊 ⇒剣ヶ峰(巻道) ⇒中ノ岳分岐 ⇒武尊山

⇒中ノ岳分岐 ⇒セビオス岳 ⇒武尊牧場 ⇒スキー場下 =花咲の湯 =新宿へ

武尊をホタカと読める人は、山好き以外にはあまりいないだろう。

山名は 日本武尊(ヤマトタケルノミコト)からきたといわれている。

日本武尊(ヤマトタケルノミコト)からきたといわれている。

前武尊の頂上には高さ四尺くらいの 銅像が立っているが、それは日本武尊を現している。

銅像が立っているが、それは日本武尊を現している。

(中略)武尊山が昔から宗教の山であったことは、沖武尊の頂に御嶽山大神と刻んだ石が

立っていたり、剣が峰の頂に普賢菩薩が祀ってあるので察することができる。

(日本百名山:上州武尊山より)

天気予報は午前中 、午後から

、午後から 。

。

5:50 マイクロバスはスキー場の荒れた斜面を 喘ぐように登り、登山口に。

喘ぐように登り、登山口に。

バスを降りて歓迎してくれたのは、待ち受けていた 虫の大群だった。

虫の大群だった。

虫よけ スプレーをかけても、あらたな虫がまとわりついてくる。

スプレーをかけても、あらたな虫がまとわりついてくる。

彼らとはしばらく 付き合うことになる。

付き合うことになる。

急登、滑る道、最悪の登山と思いきや、シャクナゲをはじめとする花たちが 救ってくれた。

救ってくれた。

:シャクナゲ

:シャクナゲ

:燧ケ岳

:燧ケ岳

振り返ると遠く 燧ケ岳が見えた。

燧ケ岳が見えた。

:ネットより

:ネットより

6:55 約1時間かけて前武尊山(2040m)へ

武尊山には4つの大きなピークがある、そのピークを 縦走していく。

縦走していく。

登るのは前武尊と(沖)武尊山の二つ、残りの二つは 巻いて行く。

巻いて行く。

:(川場)剣ヶ峰

:(川場)剣ヶ峰

剣ヶ峰(2020m)、巻き道を行く。

かなりの悪路、ネマガリダケで 滑るし、灌木が前を

滑るし、灌木が前を 塞ぐ、キレットもあり

塞ぐ、キレットもあり スリリングな道だ。

スリリングな道だ。

これだけシャクナゲが多い山とは、うれしい 誤算だ。

誤算だ。

:家の串

:家の串

8:00 家の串(2103m)通過、ガスも出てきたし、 湿った風も吹いてきた・・・・。

湿った風も吹いてきた・・・・。

:中ノ岳分岐

:中ノ岳分岐

中ノ岳分岐から(沖)武尊山への途中に「三つ池」と呼ばれる湿地帯?がある。

水際にキヌガサソウとサンカヨウが咲いていた。

:キヌガサソウ(小振りだが) :サンカヨウ

右から前武尊、中央 (川場)剣ガ峰、左 中ノ岳(2144m)

:(沖)武尊山頂

:(沖)武尊山頂

石がゴロゴロした登山道を登り、稜線に出ると 9:10 山頂へ。

360°の眺望だが雲に隠れて望めない・・・・。

「 下山します」の声を聞く頃には、

下山します」の声を聞く頃には、 雨がポツポツ落ちてきた。

雨がポツポツ落ちてきた。

:ネットより

:ネットより

:中ノ岳

:中ノ岳

中ノ岳分岐で、雨も本格的に落ちてきた、上衣のみ 合羽着用。

合羽着用。

中ノ岳分岐から 武尊牧場へ向かう。

武尊牧場へ向かう。

:ナナカマドの花 :イワカガミ

:岩場(ネットより)

:岩場(ネットより)

下山路も悪路の連続、鎖場も2ケ所あった。

10:50 セビオス岳(岩峰)を臨む登山道で昼食、虫と雨にうたれて最悪の ランチだった。

ランチだった。

ここから武尊登山小屋までの道が、 ヌカルミの悪路、水溜りを通過するのに

ヌカルミの悪路、水溜りを通過するのに 気を使う。

気を使う。

:ギンリョウソウ(群生も) :マイズルソウ :エンレイソウ

:ネットより

:ネットより

武尊避難 から武尊牧場への道も花が多かった。

から武尊牧場への道も花が多かった。

挙げれば、マイズルソウ、エンレイソウ、ツマトリソウ、ギンリョウソウ(群生)

:ベニバナイチヤクソウ

:ベニバナイチヤクソウ

:ヤマオダマキ

:ヤマオダマキ

13:00 武尊牧場へ、リフト乗り場への「散策路」にはベニバナイチヤクソウやヤマオダマキ等が。

13:40 武尊牧場スキー場で待つバスに乗り、花咲の 湯で体を癒し、帰途に着いた。

湯で体を癒し、帰途に着いた。

「虫・悪路・豊富な花たち」上州武尊山の印象である。

日本百名山 52 上州武尊山完登

**

冬を越す”

冬を越す” の場合”

の場合”

:西洋タンポポ

:西洋タンポポ

葉を地面に放射状に広げた形を バラの花に見立てて*ロゼットと呼びます。

バラの花に見立てて*ロゼットと呼びます。

冬のロゼット植物は葉を地表にペッタリ広げて 凍える風を避け、

凍える風を避け、 日だまりの

日だまりの

暖かさを利用して*光合成を行います。うっかり伸びようものなら茎はたちまち

凍りつき、全体が破滅に向かいます。ロゼット植物が冬を越す” 知恵”です。

知恵”です。

春になり寒さが去ると、茎を伸ばし、葉を立体的に配置して成長を始めます。

やがて花を咲かせ、たくさんの種という成果を生み出し、種の保存をします

植物の「冬を生き残るための努力」 興味を呼びますね・・・。

興味を呼びますね・・・。

【ロゼット:rosette】 根生葉

根生葉

【光合成】生物、主に葉緑素を持つ植物が、 光エネルギーを用いて、吸収した

光エネルギーを用いて、吸収した

二酸化炭素(CO2)と 水分から有機化合物(

水分から有機化合物( でんぷん)を合成すること。

でんぷん)を合成すること。

( 広辞苑より)

広辞苑より)

理由あって、登山は休み、過去の記録から皇海山と上州武尊山を紹介します。

理由あって、登山は休み、過去の記録から皇海山と上州武尊山を紹介します。

揺れる、適度な揺れが、

揺れる、適度な揺れが、 居眠りをさそう。

居眠りをさそう。 :

: 不動沢登山口」に着いた、不動沢沿いの道を歩く。

不動沢登山口」に着いた、不動沢沿いの道を歩く。 :不動沢

:不動沢 に

に 左に渡りながら登って行く。

左に渡りながら登って行く。

烏帽子をかぶった

烏帽子をかぶった :沢

:沢 急登、雨でもふれば

急登、雨でもふれば :滑る急登

:滑る急登 一安心と思いきや、足元が緩い

一安心と思いきや、足元が緩い

急登が待っていた。

急登が待っていた。 :鋸山

:鋸山 :

: 樹林帯を木の根に注意しながら登る。

樹林帯を木の根に注意しながら登る。 :青銅の剣(ネットより)

:青銅の剣(ネットより) 青銅の剣」が立っている。

青銅の剣」が立っている。 木村惟一」とある。

木村惟一」とある。 先達で、庚申山から

先達で、庚申山から :

: ブルー皇海」だった。

ブルー皇海」だった。 :カラマツ林

:カラマツ林 大騒ぎだった。

大騒ぎだった。 危険なタイミングはあった。

危険なタイミングはあった。 登りは先頭を行き、下りは

登りは先頭を行き、下りは 最後尾」そんな話をしながら歩いた。

最後尾」そんな話をしながら歩いた。 :

:

という結果でこれといった決めてはなかった。

という結果でこれといった決めてはなかった。 納得いく理由はない”というのが結論だと思っている。

納得いく理由はない”というのが結論だと思っている。 富士山を背に従えた、「

富士山を背に従えた、「

:

: :稜線

:稜線 :

: :紅葉

:紅葉 楓や紅葉は少ない、林床はスズタケ?

楓や紅葉は少ない、林床はスズタケ? クマザサ?

クマザサ? :今倉山

:今倉山 :菰釣山

:菰釣山

顔を出していた。

顔を出していた。

:尾根道

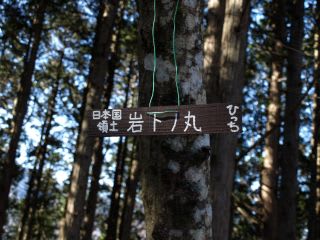

:尾根道 :岩下ノ丸

:岩下ノ丸 :

: りました。

りました。 :

: 倒れていた。

倒れていた。 :

: :ブナ林

:ブナ林 :

: :山頂

:山頂

昼食。

昼食。 :

:

今後の対応”を、このまま降りてバスに乗らずに駅まで歩く事に。

今後の対応”を、このまま降りてバスに乗らずに駅まで歩く事に。

:

: 痕跡だ。

痕跡だ。 :

:

:

: :下山道

:下山道 三輪神社へ降りる、単調な

三輪神社へ降りる、単調な 下りが続いた。

下りが続いた。 :上り登山道

:上り登山道 上り登山道、白井平分岐からの登りだろうか?

上り登山道、白井平分岐からの登りだろうか?

:今倉山

:今倉山 :鞍部が分岐

:鞍部が分岐 :林道へ

:林道へ :ススキが

:ススキが :

: :アカマツ

:アカマツ :

: :

: 三輪神社に着いた、都留市駅へのバスは15:22発、

三輪神社に着いた、都留市駅へのバスは15:22発、 :

: :

: 時刻表を確認しながら歩いた、

時刻表を確認しながら歩いた、 熊井戸」バス停で

熊井戸」バス停で バスに乗ることにした。(バス

バスに乗ることにした。(バス ホリデー快速富士山2号は16:34発

ホリデー快速富士山2号は16:34発

時間をつぶし、帰途に着いた。電車は

時間をつぶし、帰途に着いた。電車は

混んでいた。

混んでいた。

:

: 葉で、冬も葉を落とさず、

葉で、冬も葉を落とさず、 成長は、あまり速く

成長は、あまり速く 長く

長く 堅実に、それが常緑樹の生き方です。

堅実に、それが常緑樹の生き方です。

Tさんです。

Tさんです。 :

: 人」が竿を垂れていた。

人」が竿を垂れていた。 :御前山

:御前山 :石尾根方面

:石尾根方面 :登山口

:登山口 :奥多摩湖

:奥多摩湖 :紅葉

:紅葉

忙しい。

忙しい。 :深山橋

:深山橋 丹波山方面 ←渡れば

丹波山方面 ←渡れば :急登

:急登 :イヨ山

:イヨ山 :大菩薩方面

:大菩薩方面 :カラマツ

:カラマツ

:糠指山

:糠指山

:ブナ

:ブナ

:鶴峠分岐

:鶴峠分岐 :西峰山頂

:西峰山頂

:こんな

:こんな :不親切な看板

:不親切な看板 :ブナの路

:ブナの路 族

族 :ムシカリ峠

:ムシカリ峠

スケッチです

スケッチです :三頭大滝

:三頭大滝 :滝上部

:滝上部 :中部

:中部 収めることはできません。

収めることはできません。 :チップの道

:チップの道 チップは必要ありません)

チップは必要ありません)

:浅間尾根

:浅間尾根 :都民の森駐車場

:都民の森駐車場

落葉樹の冬を越す選択

落葉樹の冬を越す選択

冬を迎え、それぞれ越冬の手段を

冬を迎え、それぞれ越冬の手段を 考えています。

考えています。 水が際限なく失われ、植物全体が干上がって、ついには

水が際限なく失われ、植物全体が干上がって、ついには 凍結防止策を講じますが

凍結防止策を講じますが エネルギーを

エネルギーを 必要とします。

必要とします。 決断をしています。

決断をしています。 春は巡ってきます。

春は巡ってきます。 礫岩

礫岩

誤算だ。

誤算だ。 :map

:map :

: :

: :シンプルな表示

:シンプルな表示 巨

巨 岩が次々と現れる。

岩が次々と現れる。

:鞍部

:鞍部 :登山道

:登山道 :

: :

: :

: 天狗の架け橋」に、小さいブリッジ状の岩で長さ3m、幅は60cm程度

天狗の架け橋」に、小さいブリッジ状の岩で長さ3m、幅は60cm程度 跳ぶと思うのだが)

跳ぶと思うのだが) :

: 危険だった。

危険だった。 :

: :

: :洞窟

:洞窟 :岩稜

:岩稜

ジオラマのように展開し、”赤岩通り”の赤岩が上から見てとれる。

ジオラマのように展開し、”赤岩通り”の赤岩が上から見てとれる。 :山頂直下

:山頂直下 鞍部に。

鞍部に。 待って、ザックをデポし山頂への岩稜を、登る。

待って、ザックをデポし山頂への岩稜を、登る。

:北峰(仮称)

:北峰(仮称) 一望できる。

一望できる。

浅間山

浅間山 :グミを食べる

:グミを食べる :

: :北峰

:北峰 :天狗の手?

:天狗の手?

:分岐

:分岐

:一本松登山口

:一本松登山口

数好くない花たちです。

数好くない花たちです。 バイパスする。

バイパスする。 :岩櫃山入口

:岩櫃山入口

あきらめた。

あきらめた。

つ

つ ぶし、14:42発の電車で帰途に着いた。

ぶし、14:42発の電車で帰途に着いた。 :黒谷金戒光明寺

:黒谷金戒光明寺 早いですけど)

早いですけど)