8月5日”夏のスーパーサブ”入笠山へ、

木曽駒〜将棋頭山を一泊二日で予定したが天気が悪い!この選択となった。

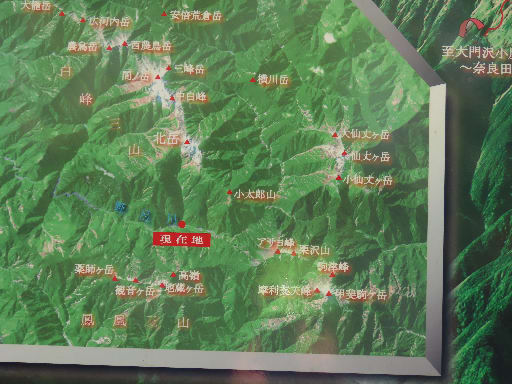

南アルプスの北端に位置する入笠山の一部は、南アルプス(中央構造線エリア)

ジオパークに認定されています。

ジオパークとは、ジオ(地球)に楽しみ、ジオを学び、ジオツーリズムを

楽しむ場所。 入笠山周辺にも悠久からの地殻変動により形成された

地形や地質など大地の遺産をみることができるジオサイトがあります。

雄大な景観を楽しみ、地形や地質(岩石・地層)み刻まれている大地の記録を

発見しながら散策をしましょう。 【 入笠山ガイドより】

入笠山ガイドより】

10:15 中央線富士見駅から シャトルバスで「富士見パノラマリゾート」へ

シャトルバスで「富士見パノラマリゾート」へ

10:40 標高差780mをゴンドラ「すずらん号」で山頂駅へ

注:往復2,400円(モンベル割引2,200円)

シモツケ:バラ科

キオン:キク科

10:45 アノカラ(赤野良)山:1799m  注:立入

注:立入 止

止

今では山頂駅になっているが、野良(仕事)にいく赤い山が由来?

オオカメノキ(実)

オオカメノキ(実)

マルバタケブキ:キク科とタテハチョウ

ツバメオモト(実)

ツバメオモト(実)

クサレダマ(草連玉):サクラソウ科

コバギボウシ:ギジカクシ科

サワギキョウ(紫)ギシギシ(茶)

11:15 沢入登山口分岐、お花畑へ

ヤナギラン:アカバナ科

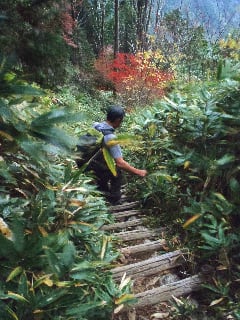

お花畑を抜け登山道へ

岩場コースと迂回コース分岐(どちらを歩いても15分)

11:50〜12:10 入笠山・昼食

いつもの眺望は ありませんでした、西風が強く体が

ありませんでした、西風が強く体が 冷えるぐらい

冷えるぐらい

大阿原湿原へ下ります

熊がでそうな森です

熊がでそうな森です

12:30 仏平峠を経て「首切

清水」

清水」

再度森の中へ

再度森の中へ

ワッフル🍄

12:40 大阿原湿原

入笠山の南、標高1810mに広がる高層湿原。

湿原としては乾燥度が高く、老年時代に入っているため、低木が侵入している。

湧水が豊富で、湿原を潤した後にテイ沢を流れ下り小黒川に合流する。

テイ沢まで散策、 サルオガセの森が広がっていました。

サルオガセの森が広がっていました。

次回はテイ沢〜入笠牧場経由で入笠湿原へ戻るコースを歩いてみます。

沢沿いにクリンソウの実が残っていました

テイ沢分岐へ戻ってきました(大阿原湿原西端)

タテヤマウツボグサ(何やら顔にも見えます)

木道です、花は皆無といっていいぐらいなかった

熊が イラ

イラ イラして爪を研いだ跡です

イラして爪を研いだ跡です

コナラの大木

サワギク:キク科

サルオガセの「ショール」

13:30 入笠山をトラバースしお花畑に戻ってきました。

クガイソウ:ゴマノハグサ科

ヨツバヒヨドリとクジャクチョウ

レンゲショウマ:見頃と案内あり

フシグロセンノウ(節黒仙翁):ナデシコ科

茎の節部が黒褐色からこの名がある

マツムシソウ:松虫草科

秋の高原を代表する山、そう山は 秋の準備中でした

秋の準備中でした

展望台からの八ヶ岳

ノコギリソウ:キク科 葉が羽状に鋭く裂けたノコギリ型

14:30 ゴンドラ乗場からの眺望、甲斐駒ヶ岳が

15:00発シャトルバスで富士見駅着

行程:累積標高差571m/8.5km/4時間

10:00 中央線富士見駅 =(シャトルバス)

10:20 富士見高原パノラマリゾートゴンドラ

10:40 ゴンドラ山頂駅 ⇒アノカラ山:1799m

11:15 入笠湿原 ⇒お花畑

11:50〜12:10 入笠山

12:40〜13:05 大阿原湿原 ⇒テイ沢散策

14:20 ゴンドラ山頂駅 =ゴンドラすずらん号 14:45 麓駅着

15:00 シャトルバス =富士見駅

ドライバーさんは

ドライバーさんは 大変だ。

大変だ。 英語での対応ができないと、仕事が務まらない。

英語での対応ができないと、仕事が務まらない。 手当」はあるのか?感心しながら対応を

手当」はあるのか?感心しながら対応を 見ていた、

見ていた、

ホテルも

ホテルも

南へ

南へ

連絡道へ

連絡道へ

駒ヶ岳〜神

駒ヶ岳〜神

輝

輝 いてます

いてます

丸岳

丸岳

山頂駅

山頂駅

鹿の骨が何を意味するのか?

鹿の骨が何を意味するのか?

スケートセンターもありました。

スケートセンターもありました。

神山

神山

工事中(

工事中( 開業は3月14日予定)

開業は3月14日予定)

昼

昼 食 中央)三国山 奥)愛鷹山塊

食 中央)三国山 奥)愛鷹山塊

起点

起点

過去に勤務していた会社です

過去に勤務していた会社です 理解しています。

理解しています。

再開に備えて)整備されています

再開に備えて)整備されています

(登山道から10分でピストン)

(登山道から10分でピストン) )

)

大涌谷分岐から

大涌谷分岐から 藪

藪

鼻岳とも)

鼻岳とも)

晴れていた。

晴れていた。 雨予報

雨予報

ってきました。

ってきました。

望

望 なし

なし

降

降 小雨も落ちてきました

小雨も落ちてきました 下山

下山

:

: ホテル発、予報は⛅のようですが

ホテル発、予報は⛅のようですが

南木曽岳

南木曽岳

朝食、5:15 こもれび山荘発つ、外気温は

朝食、5:15 こもれび山荘発つ、外気温は フリースを羽織って

フリースを羽織って

に

に

帯を上ります。

帯を上ります。

女王:仙丈ケ岳」です

女王:仙丈ケ岳」です

カガミ、葉が一部紅葉してます

カガミ、葉が一部紅葉してます

トラバース)

トラバース)

富士山が視界に

富士山が視界に

夫婦と出会った。

夫婦と出会った。

トラバース

トラバース (稜線~樹林帯へ)標高差が約200m

(稜線~樹林帯へ)標高差が約200m

隠れると、早川尾根小屋も近づく

隠れると、早川尾根小屋も近づく

琲をご馳走になった。

琲をご馳走になった。

食を取り二人を待った

食を取り二人を待った 難所だ

難所だ

無事

無事

ヤクシソウ:不信感

ヤクシソウ:不信感

おしゃべり

おしゃべり

10:44 中央線茅野駅⇒(

10:44 中央線茅野駅⇒( 南アルプス林道バス)13:00 北沢峠着

南アルプス林道バス)13:00 北沢峠着

こもれび山荘」三度目の宿泊

こもれび山荘」三度目の宿泊

夕食」、20:00

夕食」、20:00  消灯

消灯