6月16日Ⓜaitabiツアー「甘利山~千頭星山」をピストンしてきた。

10:00 広河原着(登山口)雲海に浮かぶ茅ケ岳

10:15 スタート、

男女

男女

名の参加者、TDは二人

名の参加者、TDは二人

(元)森林インストラクターのT村さん、樹木に詳しい 楽しみだ

楽しみだ

ウマノアシガタ:キンポウゲ科

レンゲツツジ

レンゲツツジ

マイズルソウ

マイズルソウ

シロバナヘビイチゴ(ウマノアシガタ同様多かった)

ヤマツツジも

に浮かぶ富士山と🗻より高いカラマツ

に浮かぶ富士山と🗻より高いカラマツ

10:50 花を見ながら歩いて、甘利山:1731m

鳳凰山から千頭星山を経て、東に伸びる尾根の末端にある。

6月中旬レンゲツツジの大群落が山頂一帯を真紅に染める。

古く千戸をもって郷とし、その余りは「余部」として別郷とされた。

余部郷、これが甘利荘となり、この裏にある山を甘利山と呼んだ。

【日本山名辞典】

千頭星山が見えます

千頭星山が見えます

鹿の食害から保護活動を続け、レンゲツツジの群落を再生 作業集中

作業集中

花に元気がないように感じた。

サラサドウダン:ツツジ科

ズミ(酸実)別名小梨:バラ科 ” リンゴの接木に利用される”

リンゴの接木に利用される”

櫛形山:2052m

カラマツ、フキ、笹の林床が続きます

11:30 奥甘利山分岐(帰りに寄ります)

蕗の 病

病 葉

葉

12:15 カラマツ林(自然林)で 昼

昼 食(中央はダケカンバ)

食(中央はダケカンバ)

12:45 青木 鉱泉分岐

鉱泉分岐

サルオガセ

サルオガセ

別名、霧藻。葉緑素を持っていて、光合成をする。

主に針葉樹の枝や幹から垂れ下がるように生える、樹状地衣類。

体で霧中の水分を捕集するから、霧藻。霞を食って生きている、まさに仙人。

サルオガセは枯れ木によくあるから「寄生」だと思っていたが、光合成で生きている。

T村氏は 酒のつまみにならないか?食べられるけど味はないらしい。

酒のつまみにならないか?食べられるけど味はないらしい。

笹原に、緩やかに上って最後に急登で

13:15 千頭星山(せんとうぼしやま):2139m、 同級生と

同級生と

甘利山の南に位置し山頂近くは明るく開けた平原状の山。

2000m超の山ながら手頃な稜線歩きを楽しめる。

富士山、八ヶ岳、鳳凰三山を展望できるポイント。

鳳凰三山へ続く道(破線ルートです)

樹間越しに鳳凰三山の山並みが、13:30 下山開始

青木鉱泉~鳳凰三山・地蔵岳へ続く尾根

”カラマツ自然林は枝が横へ伸びるので高くはならない”

逆に植林は上へ伸ばすため枝打ちをして、背丈を高くする(電信柱とか杭に)

全て人間の都合です。

ミツバツツジ

14:45 奥甘利山:1843mです ↑ ↓

カラマツの葉とウマのアシガタ

レンゲツツジと・・・・・・

15:10 甘利山に戻ってきました

レンゲツツジの群落

ツマトリソウ

スギゴケ

*

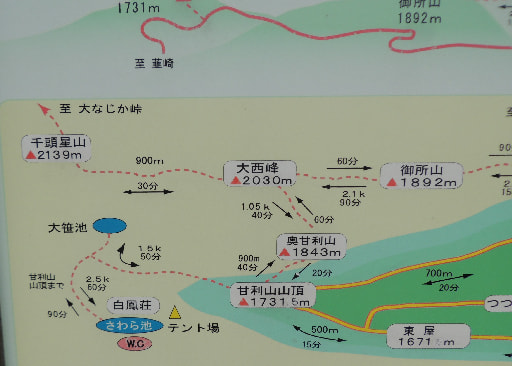

行程:標高差467m、約7km、5時間

10:15 広河原駐車場 ⇒10:50 甘利山:1731m ⇒11:30 奥甘利山(分岐)

⇒12:15 鞍部・昼食 ⇒12:45 青木鉱泉分岐 ⇒13:15 千頭星山:2139m

⇒(往路下山)14:45 奥甘利山:1843m ⇒15:10 甘利山 ⇒15:30 広河原

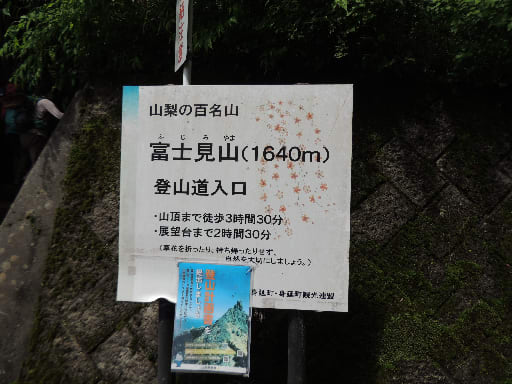

山梨百名山 甘利山85,千頭星山86完登

**

>> 空海20

空海は淡路島に渡り、潮の早い 海上四里を突っ切り、阿波の港に

海上四里を突っ切り、阿波の港に 逃げ込んだ。

逃げ込んだ。

「奇しき山はないか」

土地の者に 土霊の棲み付いた山を

土霊の棲み付いた山を 聞きまわったに違いない。

聞きまわったに違いない。

「奇しきは大滝獄こそ」と教えてくれた者があった。

人里からあまり離れていない。

徳島市の南、標高もわづか六〇二mと低い山。

山中に入れば崖もあり、洞窟もあったであろう。

空海が晩年になっても尚『自分は阿波の大滝獄で修行した』と

宝石のように大切にしていたことからみれば、

宝石のように大切にしていたことからみれば、

ここで「虚空蔵求聞持法」の困難な修法を完全に やってのけたに相違なく、

やってのけたに相違なく、

密教行者として最初に踏み出した記念すべき『行場』であったかと思われる。

かっ

かっ 飛ばし、甲府南インターで降り身延町へ、寺沢川沿いを

飛ばし、甲府南インターで降り身延町へ、寺沢川沿いを あえぎ

あえぎ あえぎ登って登山口へ

あえぎ登って登山口へ

梅雨入り当日、この

梅雨入り当日、この

汗?いや

汗?いや 湿気

湿気

障害物があり、それを

障害物があり、それを 巻き込んだ結果?

巻き込んだ結果?

休憩「浜松神念会」なる

休憩「浜松神念会」なる 念

念 力教団の神社です

力教団の神社です 山頂には「奥の院」が

山頂には「奥の院」が

新芽

新芽

コアジサイ

コアジサイ

新

新

元気付ける標示が ↓ ↑

元気付ける標示が ↓ ↑

共生

共生

にありつけました

にありつけました

宗教集団、鳥居も

宗教集団、鳥居も 金属性)

金属性)

富士が見られる。

富士が見られる。

老人性色素斑(いわゆるシミ)

老人性色素斑(いわゆるシミ)

氷山に立つ人ではなく

氷山に立つ人ではなく 暖流に似つかわしい人であった。

暖流に似つかわしい人であった。