11月25日(日) 愛宕山(京都:三百名山)に登ってきました。

愛宕山(京都:三百名山)に登ってきました。

6:11新横浜 =( のぞみ)8:15京都 =8:23京都駅 (

のぞみ)8:15京都 =8:23京都駅 ( 京都バス)10:23清滝バス停着

京都バス)10:23清滝バス停着

3連休の最終日、紅葉時期、京都嵐山、 道路は大渋滞、時間は2倍かかった。

道路は大渋滞、時間は2倍かかった。

紅葉も最盛期?

紅葉も最盛期?

:愛宕山(神社)参道

:愛宕山(神社)参道

10:35 清滝橋を 渡って登山口へ

渡って登山口へ

:東海自然歩道

:東海自然歩道

「東海自然歩道」も http://www.tokai-walk.jp/

”京都 一周トレイル”も通じている。

一周トレイル”も通じている。

http://kaiwai.city.kyoto.jp/raku/kanko_top/kyoto_trail.html

:愛宕神社鳥居

:愛宕神社鳥居

: 表示板(1/40) :オフィシャル

表示板(1/40) :オフィシャル 表示柱(1/50)

表示柱(1/50)

:標高はほぼ平地

:標高はほぼ平地

:杉林

:杉林

まずは杉林を登って行く、ほぼ登り、階段が作られている。

:火燧権現跡

:火燧権現跡

愛宕山(924m)愛宕神社

愛宕山(924m)愛宕神社

山城国(京都南部)と丹波国(京都及び兵庫県)国境の愛宕山山頂に鎮座する。

古くより比叡山と共に信仰を集め、神仏習合時代は愛宕権現を祀る”白 雲寺”として知られた。

雲寺”として知られた。

火伏せ・防火に霊験のある 神社として知られ、「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれた

神社として知られ、「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれた

愛宕神社の火伏札は京都の多くの家庭の 台所や、飲食店の厨房などに貼られている。

台所や、飲食店の厨房などに貼られている。

また、「愛宕の三つ参り」として、3歳までに参拝すると一生火事に遭わないといわれる?

:3世代登山

:3世代登山

登山者は多い、とくに家族連れ、

3世代登山者結構いた。

3世代登山者結構いた。

:休憩所(東屋)

:休憩所(東屋)

11:00 三合目付近の紅葉

11:30 大杉社へ、西側の眺望が開ける、道も平坦に。

:嵐山

:嵐山

正面の桂川が流れ、右の起伏は 嵐山だろう。

嵐山だろう。

:水尾別れ

:水尾別れ

11:50 水尾別れに、帰りはここから水尾の里へ下り、 JRで京都駅へ戻る予定だ。

JRで京都駅へ戻る予定だ。

:山ガールも

:山ガールも

数は少ないが”山 ガール”も、袋にはドングリが入っていた。

ガール”も、袋にはドングリが入っていた。

:ガンバリ坂

:ガンバリ坂

「四十四丁目ガンバリ坂」若千 急かな?という感じだった。

急かな?という感じだった。

:黒門

:黒門

12:10 「黒門」

:愛宕神社境内入口

:愛宕神社境内入口

:ラスマエの階段

:ラスマエの階段

:最後の鳥居

:最後の鳥居

:最後の階段

:最後の階段

:

: ゴール!!!

ゴール!!!

12:20 本殿へ、

:五千回登頂者 :二千五百回・・・ :千回・・・

愛宕神社に登り続けた人たちの「証」、 個人的にその意味は理解できないが。

個人的にその意味は理解できないが。

石碑も 自費で建立したのか?

自費で建立したのか?

境内へ戻って

昼食、

昼食、 陽は差しているけど”

陽は差しているけど” 寒かった”

寒かった”

登山口に山頂との温度差は10℃あると書かれていたが、その 通りだった。

通りだった。

:高雄分岐

:高雄分岐

昼食後、愛宕山三角点に 足を延ばす。

足を延ばす。

:鉄塔の下が

:鉄塔の下が 三角点

三角点

:三角点

:三角点

12:55 愛宕山三角点へ、南東側が開け、京都市内の眺望が見えた。

:京都市内

:京都市内

肉眼では、京都タワー、西本願寺程度は判別できたが・・・?。

:月輪寺方面分岐

:月輪寺方面分岐

各登山口への 所要時間が記されている、保津峡駅までは2時間の行程とある。

所要時間が記されている、保津峡駅までは2時間の行程とある。

:水尾別れ

:水尾別れ

13:30 水尾別れへ、ここからは一気に

下る。(本当に一気だった)

下る。(本当に一気だった)

:杉林

:杉林

:100m毎に表示が。

:100m毎に表示が。

愛宕神社と愛宕山について書かれている。

四季実(しきみ)の話が面白いので紹介しよう。

四季実(しきみ)の話が面白いので紹介しよう。

古代は枝葉が繁茂する常緑木をすべて「栄え木」さかきいっていたが、その中でも

「しきみ」は芳香があって、四季に芽を出すので、「四季芽」→芽出度い木とされていた。

愛宕神社は昔も今も、しきみの 枝を神花とし、参拝者に授与されている。

枝を神花とし、参拝者に授与されている。

しきみ【広辞苑では】

しきみ【広辞苑では】

シキミ科の常緑小高木。山地に自生し、墓地などに植える。

葉は平滑。春、葉の付け根に黄白色の花を開く。花弁は細く多数。

全体に香気があり、仏前に供え、また葉と樹皮を乾かした粉末で抹香や線香を作り

材は器具用に。果実は猛毒で、「悪しき実」が名の由来という。

「水尾の里」の紹介です。

14:00 「水尾の里」まで降りてきました。

:

: 歴史の臭いが

歴史の臭いが プンプンしました。

プンプンしました。

:柚子湯

:柚子湯 風呂

風呂

:融

:融 雪剤置場

雪剤置場

水尾の里の冬は 厳しいようです。

厳しいようです。

:保津峡橋

:保津峡橋

:保津峡駅

:保津峡駅

保津峡駅は鉄橋の上にありました。

:保津川

:保津川

トロッコ列車が見えました。 ( 明日乗車予定ですが)

明日乗車予定ですが)

:保津峡駅

:保津峡駅

14:55 「保津峡駅」に着きました、15:02京都行きに乗って京都駅へ戻る。

今日の宿舎は大阪駅、 夕食は『

夕食は『 串揚げヨネヤ』で食べました。

串揚げヨネヤ』で食べました。

・・・・・・・・例の「二度漬け 禁止」

禁止」

*******

行程:標高差840m、約12km、4時間30分

行程:標高差840m、約12km、4時間30分

10:25 清滝バス停 ⇒10:35 登山口 ⇒11:00 二十丁目

⇒11:30 大杉社 ⇒11:50 水尾別れ ⇒12:20~12:40 愛宕神社(昼食)

⇒12:55 愛宕山 ⇒13:30 水尾別れ ⇒14:00 水尾の里 ⇒14:55 保津峡駅

**********

:大杉社

:大杉社

墓

墓

日向山(ひなたやま)に登ってきました。

日向山(ひなたやま)に登ってきました。 バスは中央道を走り登山口へ向かいます。

バスは中央道を走り登山口へ向かいます。 雪をまとった南アルプスの山々が

雪をまとった南アルプスの山々が 迎えてくれます。

迎えてくれます。 荒川三山と

荒川三山と 夏登った山が勢ぞろいです。

夏登った山が勢ぞろいです。 急げ・・・・・。

急げ・・・・・。 竹宇駒ヶ岳神社駐車場へ向かいます。

竹宇駒ヶ岳神社駐車場へ向かいます。

:

: 黒戸尾根登山口にもなります。

黒戸尾根登山口にもなります。

:整列して進みます。

:整列して進みます。 :林道に出る

:林道に出る :再度登山道へ

:再度登山道へ

家形のことで、三角形の石につけられることが多い。

家形のことで、三角形の石につけられることが多い。 戦いをするとき、この石を楯に

戦いをするとき、この石を楯に 弓をひいて戦った」という伝説。

弓をひいて戦った」という伝説。 :炭焼き釜跡

:炭焼き釜跡 影響か?

影響か?

:八ヶ岳

:八ヶ岳 視界の先には「八ヶ岳」が姿を見せる。

視界の先には「八ヶ岳」が姿を見せる。 :富士山も

:富士山も :看板

:看板 :一旦鞍部に下る

:一旦鞍部に下る :三角点

:三角点 ない。

ない。

風化した花崗岩の姿を見てください。

風化した花崗岩の姿を見てください。

サルオガセに代表される「地衣類」いい機会なので

サルオガセに代表される「地衣類」いい機会なので 紹介します。

紹介します。

水分を与えるかわりに、

水分を与えるかわりに、

セピア色に変わっていた。(これもまたいい)

セピア色に変わっていた。(これもまたいい)

告げて往路を下山する。

告げて往路を下山する。 :唯一みた

:唯一みた 地蔵さん

地蔵さん

:皇太子登頂記念碑

:皇太子登頂記念碑 ラッセル」を楽しみながら無事下山。

ラッセル」を楽しみながら無事下山。 :

: 日帰り温泉に向かった。

日帰り温泉に向かった。 山が姿を見せた。

山が姿を見せた。 記憶に撮って」

記憶に撮って」 帰途に着いた。

帰途に着いた。 いい登山だった。

いい登山だった。 歩いてきました。

歩いてきました。 曇り後

曇り後 晴れ”朝は雲が多かったが、歩き始める頃には陽もさしてきました。

晴れ”朝は雲が多かったが、歩き始める頃には陽もさしてきました。 田崎さん同行です)

田崎さん同行です) :奥多摩駅

:奥多摩駅 事故防止のチラシ”を配っていた。

事故防止のチラシ”を配っていた。 :多摩川

:多摩川

180段ありました。

180段ありました。  アップにはちょうどよかった?

アップにはちょうどよかった? 都合のいい、人間の拡大解釈ですね)

都合のいい、人間の拡大解釈ですね) 神社に参る覚悟のない者、来るべからず」

神社に参る覚悟のない者、来るべからず」 者のみ来るべし」 といっているようです。

者のみ来るべし」 といっているようです。

:登計峠

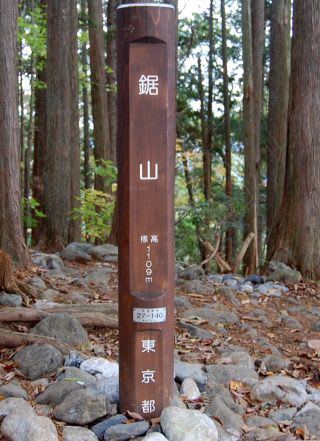

:登計峠 鋸尾根ここから始まる。

鋸尾根ここから始まる。 :杉の植林帯

:杉の植林帯 :726m峰

:726m峰 :北側の山並み

:北側の山並み

紅葉がはじまっていた。(

紅葉がはじまっていた。( ~

~ 分ぐらいか?)

分ぐらいか?)

:鎖場のトラバース

:鎖場のトラバース :1047m三角点

:1047m三角点 :北側の展望

:北側の展望 鷹巣山あたりか?

鷹巣山あたりか? 山・

山・ 山・

山・ 山ばかりだ。

山ばかりだ。 :天地山分岐(イワウチワの群落がある)

:天地山分岐(イワウチワの群落がある) :鋸山頂

:鋸山頂

:右へ行くと”大ダワ”を経て御前山

:右へ行くと”大ダワ”を経て御前山 :馬頭刈尾根分岐

:馬頭刈尾根分岐 昼食、鋸山へ向かう登山者が圧倒的に多い。

昼食、鋸山へ向かう登山者が圧倒的に多い。 :大きな岩

:大きな岩 緊張感をもって歩く。

緊張感をもって歩く。

撮っても人が入ってしまう。

撮っても人が入ってしまう。 休日・

休日・

:

: 鳥(コガラ)への注意喚起!

鳥(コガラ)への注意喚起! :急登の岩場

:急登の岩場 :大岳神社

:大岳神社 荒れている)

荒れている) :芥陽峠

:芥陽峠 分岐、ロックガーデンへ寄る。

分岐、ロックガーデンへ寄る。 :ロックガーデン看板

:ロックガーデン看板 :綾広ノ滝

:綾広ノ滝 落差10mあり、「武蔵御嶽神社」の

落差10mあり、「武蔵御嶽神社」の

小説「大菩薩峠」に出てくる。

小説「大菩薩峠」に出てくる。 :山ガール

:山ガール 観光客が

観光客が ケーブルカーに乗り、ここまで歩いてくる。

ケーブルカーに乗り、ここまで歩いてくる。 :天狗岩

:天狗岩 人・

人・ 人・・・・人が多いでしょう。

人・・・・人が多いでしょう。 :七代の滝

:七代の滝 時間がかかった。

時間がかかった。 :渋滞する階段

:渋滞する階段 :奥ノ院からの合流点

:奥ノ院からの合流点

:武蔵御嶽神社

:武蔵御嶽神社 宝物館」の前(西側)、有料

宝物館」の前(西側)、有料 双眼鏡が設置されているあたりだそうです。

双眼鏡が設置されているあたりだそうです。

:「願」

:「願」 。

。 :日の出山

:日の出山

:

:

チョコレート? :

チョコレート? : 棒アイス

棒アイス

:登山道入口鳥居

:登山道入口鳥居 :

: 夕暮れ迫る

夕暮れ迫る 多摩川

多摩川