2007年9月末にⒸツアーで登っている。

8合目までリフトで行き、標高差400mを

ピストンしてきた。

ピストンしてきた。

登ったことになるのか?その疑問に答えるため、

登ったことになるのか?その疑問に答えるため、

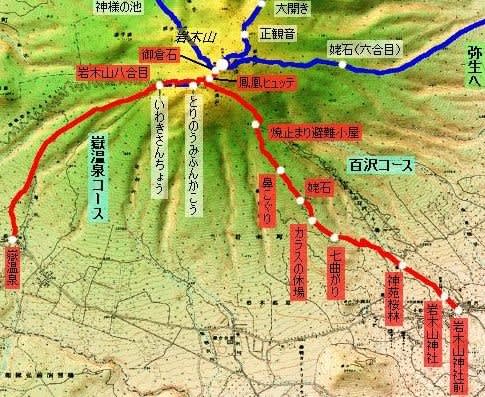

岩木山神社~百沢登山道を歩いてきた。(夜行×

の強行軍です)

の強行軍です)

10:05 岩木山神社、岩木山が「 神体」にも見えます

神体」にも見えます

「楼門」脇から

所要時間は、登山口

山頂まで約4時間。

山頂まで約4時間。

バスで一緒になった インド人外交官、さすがに足は

インド人外交官、さすがに足は 速い

速い

「おいわきやま」です、by” 帰ってこいよ”:松村和子より

帰ってこいよ”:松村和子より

ひたすら樹林帯を登りました

ユキザサ

調査中

鼻コクリ:道が急で鼻をコスって登ったとか

樹林帯の登り、眺望もなく気分転換もできず、 きつかった、

きつかった、 寝不足?

寝不足?

桜?紅葉はじまっていました

11:20  姥石(もうすぐ焼止避難小屋)

姥石(もうすぐ焼止避難小屋)

ノコンギク

アキノキリンソウ

12:10~12:20 焼止小屋で昼を食べた

元気が出た

元気が出た

道は「大沢」と呼ばれる沢沿いの道へ、

傾斜は変わらないが、眺望もあり変化のある道、 元気が戻ってきた

元気が戻ってきた

登りつめれば「種蒔田代」

キスミレ

オオバミソホウズキ

13:00 1350m地点に「錫杖清水」が流れる、ここでも元気をもらう。

13:20 種蒔田代

ミヤマダイコンソウの葉

アザミには蜂がお 仕事中です

仕事中です

「影」奇岩?

13:30  鳳鳴ヒュッテ(避難小屋)

鳳鳴ヒュッテ(避難小屋)

リフトからの 登山道と合流し、「二のおみ坂」の登りです

登山道と合流し、「二のおみ坂」の登りです

登山者が一気に増える。

左のピークが岩木山

左のピークが岩木山

「三のおみ坂}山頂への登り

14:20 山頂、

独特でしょう?

独特でしょう?

岩木山:二重式火山で、山頂が三峰に分かれ、厳鬼山と鳥海山は外輪山の一部で、鐘状中央火口丘が岩木山。

山容が円錐形であることから津軽富士の別名がある。

岩木山神社 奥宮

奥宮

紅葉きてます、

パッチワークの様です

パッチワークの様です

百沢スキー場と

百沢スキー場と 登山口

登山口

鳥海山

鳥海山

八甲田山

白神山地

津軽半島もしっかり見えました。

ヤマハハコ

リフト終点(手前に鳥の海 噴火口)

噴火口)

14:20  8合目へ降ります

8合目へ降ります

ドウダンツツジ(真っ赤でした)

14:50 8合目駐車場(リフト乗り場)左)岩木山

嶽 温泉へ下ります

温泉へ下ります

笹は 刈られています

刈られています

ブナでしょうか

これもブナの老木

長~~~~~い樹林帯の登山道を降りて

アキノキリンソウ

16:10

無事下山

無事下山

16:30発の弘南バスで弘前へ戻りました

標高差:1449m、11km、6時間

標高差:1449m、11km、6時間

VS

VS

ジャパンの試合結果を聞いて

ジャパンの試合結果を聞いて 快

快 挙

挙 (逆転勝ち以外詳細不明でしたが)を祝いました、

(逆転勝ち以外詳細不明でしたが)を祝いました、

大日平は湿原

大日平は湿原

牛ノ首(中間点)

牛ノ首(中間点) :「牛ノ首」の由来は、「上から見た首」のよう尾根の両サイドが切れ落ちている場所。

:「牛ノ首」の由来は、「上から見た首」のよう尾根の両サイドが切れ落ちている場所。 抜けない登山道でした。

抜けない登山道でした。

音が聞こえはじめたポイント

音が聞こえはじめたポイント

チャレンジャーか、道を

チャレンジャーか、道を 知らない人

知らない人 ドローンで撮るという番組

ドローンで撮るという番組 間違っていなかった。

間違っていなかった。

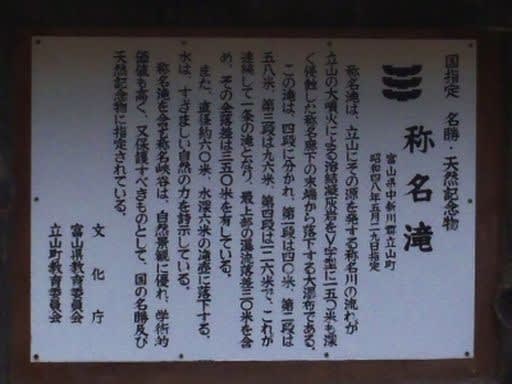

法然(浄土宗の開祖)が滝の轟音を「南無阿弥陀仏」という称名念仏の

法然(浄土宗の開祖)が滝の轟音を「南無阿弥陀仏」という称名念仏の

北陸新幹線で帰途に着きました。

北陸新幹線で帰途に着きました。

バスで(

バスで( 待望の)大日三山縦走へ

待望の)大日三山縦走へ

逆さ立山は今一つだった)

逆さ立山は今一つだった)

基点です)

基点です)

ウサギグサ?

ウサギグサ?

振り返ると・・・

振り返ると・・・

止になっていた)

止になっていた)

見逃すところ)

見逃すところ)

でかい

でかい

が出てきた)

が出てきた)

に布団一つだった。

に布団一つだった。 風が強い)で

風が強い)で 期待して

期待して

追分まで歩く(日本橋から100kmポイント)

追分まで歩く(日本橋から100kmポイント)

変電所を右に見て、ドンドン登ります

変電所を右に見て、ドンドン登ります

不調で写真なし

不調で写真なし