3月15日、 Ⓜaitabiツアーで”雪の双子山(下二ツ塚)へ行ってきた。

Ⓜaitabiツアーで”雪の双子山(下二ツ塚)へ行ってきた。

富士山の南側斜面、宝永山の南東斜面に盛り上がるのが二ツ塚。

上二ツ塚(1929m)との二峰からなり、あわせて双子山とも呼ばれる。

周辺は砂礫が広がり、山頂(下二ツ塚)には立派な石碑が立つ。

東名高速足柄SAで 休憩

休憩

北から見る金時山

10:00 太郎坊隧道入口が登山口

17名のツアーアイゼン使用は自由

カラマツ林の緩い傾斜を行きます

カラマツ林の緩い傾斜を行きます

西側に愛 鷹山塊も

鷹山塊も

10:50 御殿場口新五合目 通過

通過

正面には🗻が( 肉眼では見えています)

肉眼では見えています)

(冬の)カラマツ

下二ツ塚( 巻きます)

巻きます)

雪のあるところは滑るけど、問題ない(帰りが心配?)

宝永(山)火口と🗻

12:10 分岐

四辻(須山口下山道)を経て幕岩へ

砂礫の道

砂礫の道

12:15 下二ツ塚:1804m

御殿場駅の西北西15km、富士山の側火山で二峰からなる。

御殿場口登山路二合目付近の南側にある。

三角点

三角点

富士山の寄生火山とは

宝永大噴火(1707〜1709年)以降の噴火によるものが多く、

火口は70余り、火山体は39あり、二ツ塚はこれに入る。

「塚」と呼ばれるものは12,「山」は9ある。

宝永の大噴火は南東山麓の宝永山で 爆発し、江戸にも多量の

爆発し、江戸にも多量の

降灰があったと伝わっている。

愛鷹山塊

山中湖

12:25  帰ります(昼食はまだです)

帰ります(昼食はまだです)

中央)下二ツ塚、上二ツ塚:1929m(登山道なし)

12:50 大石小屋( 閉鎖中)で

閉鎖中)で

昼食

昼食

富士山頂まで

分(6時間強)かかります

分(6時間強)かかります

中央は砂礫の道(砂 走

走 り

り )ですね

)ですね

スギゴケの群落

13:40 バスの待つ登山口着

雪もなく 曇り空、手ごたえの

曇り空、手ごたえの ない登山でした

ない登山でした

行程:標高差377m/3.8km/3.5時間

7:30 東京駅八重洲口

10:00 太郎坊隧道入口

10:50 御殿場口新五合目

12:10〜12:25 双子山(下塚)分岐 12:15 双子山

12:50 大石茶屋(休業中)・昼食

14:40 太郎坊隧道入口 ⇒胎内温泉入浴

18:10 東京駅八重洲口解散

海で

海で

二人と前泊し、岩戸山〜日金山〜湯河原駅へ降りた。

二人と前泊し、岩戸山〜日金山〜湯河原駅へ降りた。

走り湯〜伊豆山神社を歩いてきた。

走り湯〜伊豆山神社を歩いてきた。

汗かきました。

汗かきました。

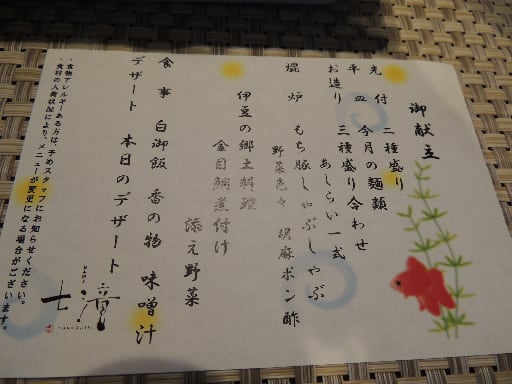

𩸽、金目鯛等を焼いて…

𩸽、金目鯛等を焼いて… 美味しい

美味しい

祈願、

祈願、 縁結びが売りのようですが

縁結びが売りのようですが

ダンデライオン

ダンデライオン

まだ舗装道路

まだ舗装道路

単調な道へ(道あってんの?)

単調な道へ(道あってんの?)

間違ってなかったようです

間違ってなかったようです

登山道らしくなってきました

登山道らしくなってきました

富士山

富士山

稜線が続く

稜線が続く

丸く見えるポイント)ウッスラと大島が

丸く見えるポイント)ウッスラと大島が

末代上人の宝篋印塔

末代上人の宝篋印塔

異様な

異様な 雰囲気を

雰囲気を 演出する石仏群

演出する石仏群

(TENGOKU)

(TENGOKU)

昼を食べて降ります

昼を食べて降ります

苔生して

苔生して

マメツタ

マメツタ

オドリコソウ

オドリコソウ

梅

梅

スタート地点

スタート地点

十国峠・昼食

十国峠・昼食 :🗻終始雲の中

:🗻終始雲の中 山をトラバースし熱

山をトラバースし熱

実

実

ピストン

ピストン

蔦で絡みついてます

蔦で絡みついてます

田子の浦の方まで延びている。

田子の浦の方まで延びている。

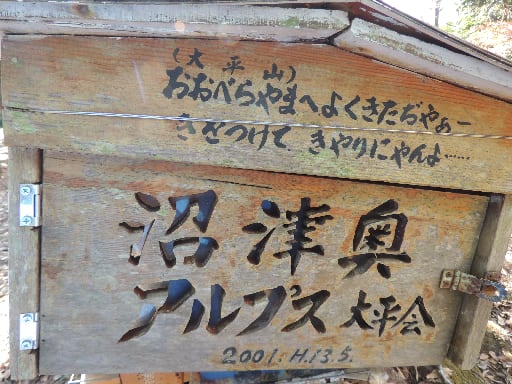

(丘?)通過し志下坂峠~徳倉山へ

(丘?)通過し志下坂峠~徳倉山へ

ん(想像におまかせします)

ん(想像におまかせします)

ロープ)”石祠参詣者”用でしょうか?

ロープ)”石祠参詣者”用でしょうか?

族

族

小雨覚悟で

小雨覚悟で

東屋に

東屋に

退学して山林に姿をくらます前後のこの若者に出会いたいと思うが想像するに』

退学して山林に姿をくらます前後のこの若者に出会いたいと思うが想像するに』 性欲は空海にもある、人一倍それが

性欲は空海にもある、人一倍それが あえぐような日もあっただろう。

あえぐような日もあっただろう。 大傾斜した・・

大傾斜した・・ 初登りは玄岳

初登りは玄岳 初島を中央火口丘とした

初島を中央火口丘とした

岩戸山

岩戸山

みえない)

みえない)

晴れれば

晴れれば

食べて降ります、

食べて降ります、 (玄岳IC)

(玄岳IC)

氷ケ池

氷ケ池

さしてます

さしてます

愛犬供養塔でした)熱海駅まで歩きました

愛犬供養塔でした)熱海駅まで歩きました