私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

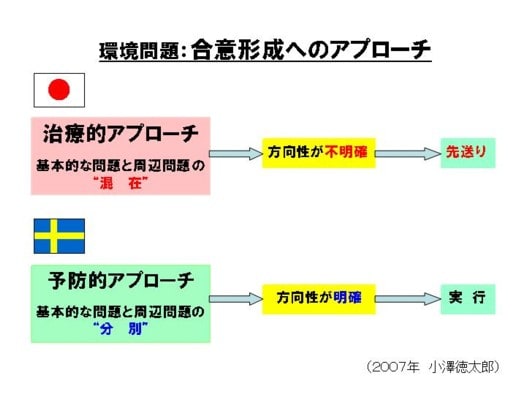

昨日もお話しましたように、どの国も利害の対立あるいは利害の異なる国民の共存で成り立っています。それが正常な社会だと思います。利害の対立を越えた、国民すべての生存に共通する環境問題の改善のためには、国民(政治家、行政、企業、消費者など)の間に、まず「環境問題への共通認識」が構築され、つぎに整合性のとれた行動の前提となる合意形成がなされなければなりません。

1992年の地球サミット以降、行動の前提となる「民主的な合意形成」の必要性がようやく日本でも認識されるようになってきましたが、制度的な裏付けは未だ不十分で、今後の課題です。このような未成熟な段階では、“合意形成”までに議論は堂々巡りし、時間がかかるのが常です。その間に事態はさらに好ましくない方向に進展します。

そこで、私たちの将来をほとんどの国民にとって望ましい方向に変えていくために、どのような合意形成が望ましいのか考えてみましょう。まず、合意形成を二つに分けて考える必要があります。

(1)「治療的」合意形成

これは事態が悪化し、なんらかの対症療法を施さざるを得ない状況に追い込まれてから、 「治療的発想」で合意をめざすものです。形のうえでは合意形成とはいうものの、実態は「先送り」の結果にすぎません。問題の兆候が見えはじめてから合意形成の形となるまでに時間がかかり、その間に事態は悪化します。しかも、合意形成に達したときには待ったなしの状況に追い込まれているため、議論の余地はなく一つの方向にまとまりやすいのですが、間違っていると気がついたときには、方向転換の余地はほとんどないといってよいでしょう。

(2)「予防的」合意形成

これは科学的知見がかならずしも完全ではなくても、これまでに得られた「科学的知見」と私たちが生まれながらに持っている「知恵」や、これまでに獲得した「経験則」や「自然法則」などをよりどころに、「予防的な発想」で早めに論理的に合意をめざすものです。当然のことながら、合意形成には議論の余地がありますので複数の方向性が示され、選択の余地が生まれます。ですから、誤りに気づけば、予防的な発想」で早めに論理的に合意をめざすものです。予防的な発想」で早めに論理的に合意をめざすものです。

大多数の国民に共通であるはずの環境問題の議論も、多くの場合、不毛の議論を繰り返し、不統一に終わるのは、私たちが、何が環境問題の基本的な問題(本質)で、何が周辺的な問題であるかを見極める能力に乏しいからです。

言い換えれば、これまでのブログで言及したように、「21世紀も人間は動物である」「環境問題の根本的な原因は経済活動にある」「経済成長はエネルギー・資源の消費を抑えて達成されなければならない」「日本経済が制約される地理的・社会的条件がある」といった、「環境問題について私たちが共通に持つべき共通の認識」が、日本ではまだ十分には共有されていないからです。

もし、こうした認識がゆきわたっていれば、私たちもスウェーデンの国民のように、当面の問題を簡潔に、しかも明確にとらえることができるのではないでしょうか。たとえいま、決断がむずかしい場合でも、本質が見えていれば、継続的研究や調査の方向性をはっきりさせることができるからです。

次回に、具体的な例で、合意形成のための二つのアプローチを検証してみましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます