(半紙)

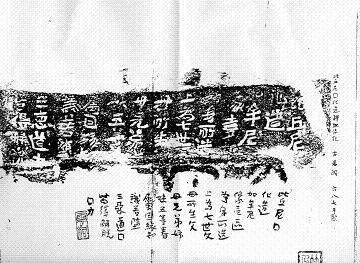

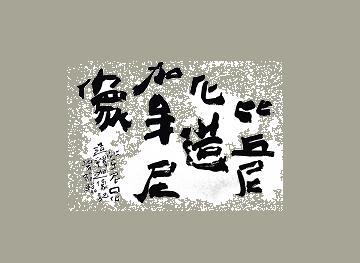

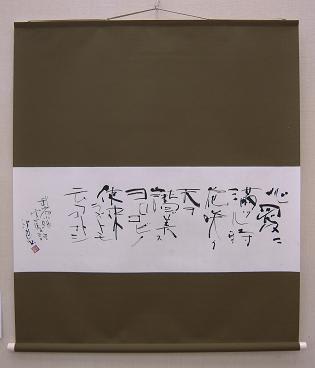

龍門小品造像の臨書。

夏バテなのか、体が思うように動いてくれませぬ。

でもって、体の健康=心の健康ってことでして。。

そういうときは、敢えて造像のような力強いものを書いてみる。

あれこれ弱っている時は、いつぞや父に言われたような

ミミズが這ったようなものしか書けず・・だけど

そうもしてられない日常に、前へ進むきっかけをくれる書ってのもあるわけで

あ。原本はもっと凛々しく、逞しく。

でも今日はちょっとスキャンする気力ないので、また後ほど。

でもって、今日の造像にぴったりな1曲。 Sadeの Soldier of Love

Soldier of Love

かっこいい~!

you tubeの埋め込みができないようなので、ここをクリックで曲へ

(あ、父母世代の皆さま、危なくないので大丈夫でござる )

)

龍門小品造像の臨書。

夏バテなのか、体が思うように動いてくれませぬ。

でもって、体の健康=心の健康ってことでして。。

そういうときは、敢えて造像のような力強いものを書いてみる。

あれこれ弱っている時は、いつぞや父に言われたような

ミミズが這ったようなものしか書けず・・だけど

そうもしてられない日常に、前へ進むきっかけをくれる書ってのもあるわけで

あ。原本はもっと凛々しく、逞しく。

でも今日はちょっとスキャンする気力ないので、また後ほど。

でもって、今日の造像にぴったりな1曲。 Sadeの

Soldier of Love

Soldier of Loveかっこいい~!

you tubeの埋め込みができないようなので、ここをクリックで曲へ

(あ、父母世代の皆さま、危なくないので大丈夫でござる

)

)