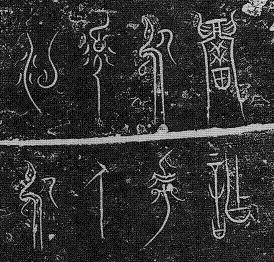

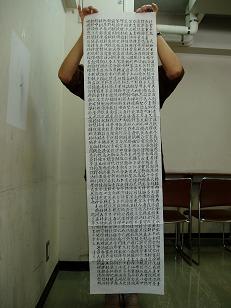

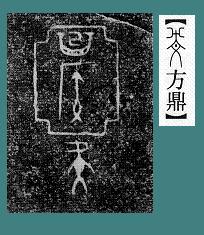

金文 (半紙)

金文の一字。

↓の右側の手書きのようなところが、それらしき文字。

意味は不明。。

←原本

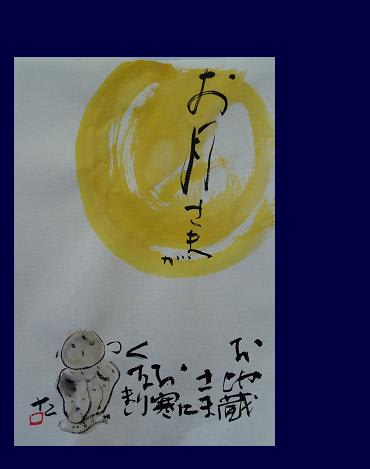

←原本

人は、時に今見えているものだけを信じる余り

本質を見落としたり、大事なものを見失ったりすることもある・・と。

けれど、目に見えないものを信じるっているのには勇気がいる。

はたまた、目に見えているのに、気づいてないってこともあったり。

見えてるものの中に、見えないものを見る。

そして、見えないものの中に、何を感じるか・・。

見えるものよりも、見えないものの無限の深さを感じ取ろうとする心・・

その心を探したくて、私は「書」に惹きつけられているかな・・と、ふと

すっかり冬めいた寒い今日のオススメの1曲は・・Tracy Chapmanの

All that you have is your soul

All that you have is your soul

'All that you have is your soul.' ・・

'最後まで持っていられるものは 自分の魂だけ'・・

心の垢が落ちてくような・・彼女の歌声をじっくりと聴いてみて下さいませ

金文の一字。

↓の右側の手書きのようなところが、それらしき文字。

意味は不明。。

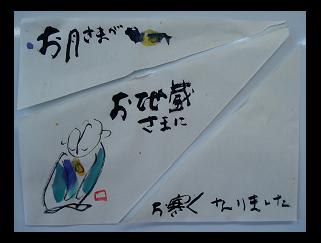

←原本

←原本 人は、時に今見えているものだけを信じる余り

本質を見落としたり、大事なものを見失ったりすることもある・・と。

けれど、目に見えないものを信じるっているのには勇気がいる。

はたまた、目に見えているのに、気づいてないってこともあったり。

見えてるものの中に、見えないものを見る。

そして、見えないものの中に、何を感じるか・・。

見えるものよりも、見えないものの無限の深さを感じ取ろうとする心・・

その心を探したくて、私は「書」に惹きつけられているかな・・と、ふと

すっかり冬めいた寒い今日のオススメの1曲は・・Tracy Chapmanの

All that you have is your soul

All that you have is your soul'All that you have is your soul.' ・・

'最後まで持っていられるものは 自分の魂だけ'・・

心の垢が落ちてくような・・彼女の歌声をじっくりと聴いてみて下さいませ

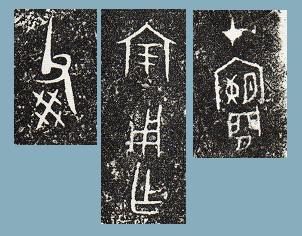

?

?