(9:33)小岩側の江戸川堤付近から振り返る。

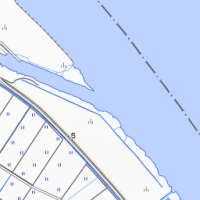

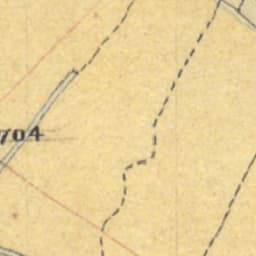

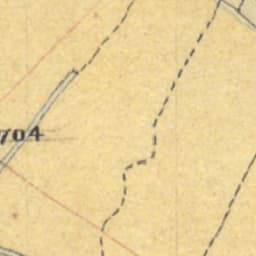

1880年代のようす。渡船場が標示されている。

1880年代のようす。渡船場が標示されている。

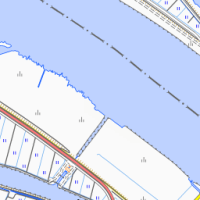

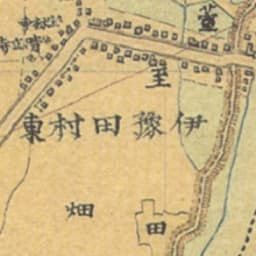

2010年代のようす。→が旧道か?

2010年代のようす。→が旧道か?

江戸川・川上から「京成線」、「市川橋」、「JR線」。

3月9日(土)。快晴。京成線「江戸川」駅下車。まず江戸川の土手に向かいます。

江戸川区側に新しい解説板が設置されています。

小岩市川の渡し跡・小岩市川関所跡

江戸時代の初め、両国から竪川の北岸を東にすすみ、逆井(さかさい)の渡しで中川(旧中川)をわたり、小岩で現在の江戸川をわたって房総へ向かう道がひらかれました。「元佐倉道」とよばれ、明治8年(1875)に千葉街道と改称されています。江戸時代に作られた『水戸佐倉道分間延絵図』には「元佐倉通り逆井道、江戸両国橋え道法三里」と記されています。

江戸から佐倉へ向かう道筋には、千住から新宿(葛飾区)に至って水戸街道から分かれ、小岩に至る佐倉道があり、江戸時代にはこちらが街道として利用されていました。

江戸を守るために江戸川には橋が架けられませんでした。小岩市川の渡しの小岩側に小岩市川関所がおかれていました。『新編武蔵風土記稿』の伊与田村の項に「対岸は下総国葛飾郡市川村なれば、小岩市川御番所という」とあります。これは幕府の設けた関所のひとつで、常時4人の番士が配属されていました。上流の金町松戸関所とともに、江戸の出入りを監視する東の関門でした。戊辰戦争では、ここも戦場になっています。明治2年に廃止されました。

江戸川区

そこから市川側を望む。河川敷は野球場が何面も。

「市川橋」を渡ります。

川面にたくさんの水鳥の姿。

川面にたくさんの水鳥の姿。

「千葉県・市川市」に入ります。

(9:44)江戸川土手、市川側には関所の門のモニュメント。

りっぱな「市川関所跡」碑。

市川関所跡

江戸時代以前の江戸川は太日川と呼ばれていた。奈良・平安時代の関所跡周辺には、井上駅屋(いかみのうまや)がおかれ、都と下総国を往来する公の使が太日川の渡し船と馬の乗りかえをおこなった。また、室町時代には、市川を旅した連歌師の宗長が、その時の紀行文、「東路の都登」のなかで、市川に渡しがあったことを記しており、古くからここに人々が集い、川を渡っていたことがわかる。

やがて、江戸に幕府が置かれると、江戸を守るなどのため、関東の主な川に、船の渡し場で旅人を調べる「定船場」が設けられた。古くから渡があり市場でにぎわっていた市川が選ばれ、これが後に関所となった。

時を経て、江戸時代の中頃には、川のほか山や海を合わせ、全国各地にたくさんの関所が設けれれていた。これらの関所には取り締まりが厳しい関所と比較的ゆるやかな関所があり、市川の関所では江戸へ入る武器と江戸から出てゆく女性が、特に厳しく取り締まられた。

「市川関所」と呼ばれることもあったが、多くの場合は「小岩・市川関所」と記され、対岸の二村が一対で一つの関所として定められていた。そして、分担して関所にまつわる役割を果たしていた。幕府の役人が旅人を調べた建物は小岩側にあったので、市川村は緊急事態の時に駆けつけて助ける役割を担い、名主の能勢家が取り調べをする役人を補佐した。また、江戸時代を通じて、江戸川には橋が架けられなかったので、関所を通り、水戸・佐倉道を往来する人々のために、市川村では2~3艘の船を用意し、川場に番小屋を建て、20人前後の船頭や人夫を雇っていた。そのため「御関所附渡船之村方」とも呼ばれた。

慶応から明治へと時代が変わった時、旧幕府軍と新政府軍の激しい戦いの舞台となり、明治2年(1869)に関所廃止令が出されて、その使命を終えてもなお、明治38年(1905)に江戸川橋が架けられるまで、渡船の運行は続けられた。しかし、度重なる江戸川の護岸工事で、関所の建物や渡船場の正確な位置は、今日不明となっている。

平成16年7月 市川市

対岸(小岩側)を望む。

「千葉街道」として進みます。 左手から来る道が旧道の一部?

左手から来る道が旧道の一部?

賑やかな街並みになります。「いちかわ文学の散歩道」案内板。

老舗の乾物屋さん「湯淺四郎樹商店」。ビルに囲まれた中で存在感あり。

創業は昭和12年という老舗のお店です。

店内には普通のスーパーでは見かけないような干物や佃煮、乾物などがいっぱい並んでいます。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

(10:13)中央分離帯のところに「旧三本松跡」、「名所 三本松」碑。

市川市北部の台地上は、縄文時代に遠浅の入江となっていて絶好の漁場であったため、台地上には1893(明治26)年に発見された「姥山貝塚」をはじめ、「曽谷貝塚」、「堀之内貝塚」の“三大貝塚”を含む貝塚が55ヶ所発見されるなど全国有数の貝塚密集地域となっている。また、「千葉街道」沿い南北約0.5~1km、東西約4kmの範囲に「市川砂州」と呼ばれる地形が広がる。砂州上にはかつて防砂林などに利用された黒松が群生しており、独特の景観をつくりあげてきた。写真はかつて「千葉街道」沿いにあり「三本松」と呼ばれた老樹。明治天皇から行幸の際に賛辞を賜ったという。

【大正期】

現在も「市川砂州」上の市街地では黒松を見ることができる。

「三本松」は道路の拡幅に伴い1958(昭和33)年に伐採された。

かつてのようす。

かつてのようす。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

上記の通り、その場所には松の木はありません。しかし、市川市に入ると黒松が目立ちます。かつては南西側は水田でその先は海でした。防砂林の面影が残っています。

マンホールの図柄もマツ。

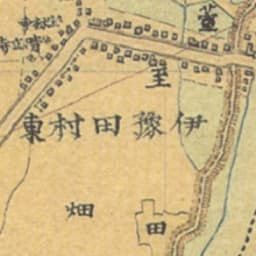

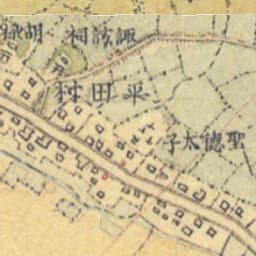

1880年代のようす。水田(かつては海)が広がる。

1880年代のようす。水田(かつては海)が広がる。

街道は、台地(江戸期の埋め立て地)の南端を進んでいた。

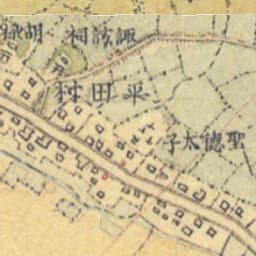

2010年代のようす。すっかり都市化しています。

2010年代のようす。すっかり都市化しています。

上から京成線(古代の海岸線にほぼ沿う)、千葉街道(佐倉街道)、JR総武線。下方はびっしり住宅が建ち並ぶ。

1880年代のようす。渡船場が標示されている。

1880年代のようす。渡船場が標示されている。

2010年代のようす。→が旧道か?

2010年代のようす。→が旧道か?江戸川・川上から「京成線」、「市川橋」、「JR線」。

3月9日(土)。快晴。京成線「江戸川」駅下車。まず江戸川の土手に向かいます。

江戸川区側に新しい解説板が設置されています。

小岩市川の渡し跡・小岩市川関所跡

江戸時代の初め、両国から竪川の北岸を東にすすみ、逆井(さかさい)の渡しで中川(旧中川)をわたり、小岩で現在の江戸川をわたって房総へ向かう道がひらかれました。「元佐倉道」とよばれ、明治8年(1875)に千葉街道と改称されています。江戸時代に作られた『水戸佐倉道分間延絵図』には「元佐倉通り逆井道、江戸両国橋え道法三里」と記されています。

江戸から佐倉へ向かう道筋には、千住から新宿(葛飾区)に至って水戸街道から分かれ、小岩に至る佐倉道があり、江戸時代にはこちらが街道として利用されていました。

江戸を守るために江戸川には橋が架けられませんでした。小岩市川の渡しの小岩側に小岩市川関所がおかれていました。『新編武蔵風土記稿』の伊与田村の項に「対岸は下総国葛飾郡市川村なれば、小岩市川御番所という」とあります。これは幕府の設けた関所のひとつで、常時4人の番士が配属されていました。上流の金町松戸関所とともに、江戸の出入りを監視する東の関門でした。戊辰戦争では、ここも戦場になっています。明治2年に廃止されました。

江戸川区

そこから市川側を望む。河川敷は野球場が何面も。

「市川橋」を渡ります。

川面にたくさんの水鳥の姿。

川面にたくさんの水鳥の姿。「千葉県・市川市」に入ります。

(9:44)江戸川土手、市川側には関所の門のモニュメント。

りっぱな「市川関所跡」碑。

市川関所跡

江戸時代以前の江戸川は太日川と呼ばれていた。奈良・平安時代の関所跡周辺には、井上駅屋(いかみのうまや)がおかれ、都と下総国を往来する公の使が太日川の渡し船と馬の乗りかえをおこなった。また、室町時代には、市川を旅した連歌師の宗長が、その時の紀行文、「東路の都登」のなかで、市川に渡しがあったことを記しており、古くからここに人々が集い、川を渡っていたことがわかる。

やがて、江戸に幕府が置かれると、江戸を守るなどのため、関東の主な川に、船の渡し場で旅人を調べる「定船場」が設けられた。古くから渡があり市場でにぎわっていた市川が選ばれ、これが後に関所となった。

時を経て、江戸時代の中頃には、川のほか山や海を合わせ、全国各地にたくさんの関所が設けれれていた。これらの関所には取り締まりが厳しい関所と比較的ゆるやかな関所があり、市川の関所では江戸へ入る武器と江戸から出てゆく女性が、特に厳しく取り締まられた。

「市川関所」と呼ばれることもあったが、多くの場合は「小岩・市川関所」と記され、対岸の二村が一対で一つの関所として定められていた。そして、分担して関所にまつわる役割を果たしていた。幕府の役人が旅人を調べた建物は小岩側にあったので、市川村は緊急事態の時に駆けつけて助ける役割を担い、名主の能勢家が取り調べをする役人を補佐した。また、江戸時代を通じて、江戸川には橋が架けられなかったので、関所を通り、水戸・佐倉道を往来する人々のために、市川村では2~3艘の船を用意し、川場に番小屋を建て、20人前後の船頭や人夫を雇っていた。そのため「御関所附渡船之村方」とも呼ばれた。

慶応から明治へと時代が変わった時、旧幕府軍と新政府軍の激しい戦いの舞台となり、明治2年(1869)に関所廃止令が出されて、その使命を終えてもなお、明治38年(1905)に江戸川橋が架けられるまで、渡船の運行は続けられた。しかし、度重なる江戸川の護岸工事で、関所の建物や渡船場の正確な位置は、今日不明となっている。

平成16年7月 市川市

対岸(小岩側)を望む。

「千葉街道」として進みます。

左手から来る道が旧道の一部?

左手から来る道が旧道の一部?賑やかな街並みになります。「いちかわ文学の散歩道」案内板。

老舗の乾物屋さん「湯淺四郎樹商店」。ビルに囲まれた中で存在感あり。

創業は昭和12年という老舗のお店です。

店内には普通のスーパーでは見かけないような干物や佃煮、乾物などがいっぱい並んでいます。

(この項、「

」HPより)

」HPより) (10:13)中央分離帯のところに「旧三本松跡」、「名所 三本松」碑。

市川市北部の台地上は、縄文時代に遠浅の入江となっていて絶好の漁場であったため、台地上には1893(明治26)年に発見された「姥山貝塚」をはじめ、「曽谷貝塚」、「堀之内貝塚」の“三大貝塚”を含む貝塚が55ヶ所発見されるなど全国有数の貝塚密集地域となっている。また、「千葉街道」沿い南北約0.5~1km、東西約4kmの範囲に「市川砂州」と呼ばれる地形が広がる。砂州上にはかつて防砂林などに利用された黒松が群生しており、独特の景観をつくりあげてきた。写真はかつて「千葉街道」沿いにあり「三本松」と呼ばれた老樹。明治天皇から行幸の際に賛辞を賜ったという。

【大正期】

現在も「市川砂州」上の市街地では黒松を見ることができる。

「三本松」は道路の拡幅に伴い1958(昭和33)年に伐採された。

かつてのようす。

かつてのようす。(この項、「

」HPより)

」HPより)上記の通り、その場所には松の木はありません。しかし、市川市に入ると黒松が目立ちます。かつては南西側は水田でその先は海でした。防砂林の面影が残っています。

マンホールの図柄もマツ。

1880年代のようす。水田(かつては海)が広がる。

1880年代のようす。水田(かつては海)が広がる。街道は、台地(江戸期の埋め立て地)の南端を進んでいた。

2010年代のようす。すっかり都市化しています。

2010年代のようす。すっかり都市化しています。上から京成線(古代の海岸線にほぼ沿う)、千葉街道(佐倉街道)、JR総武線。下方はびっしり住宅が建ち並ぶ。