4月9日(火)。このところ連続して土・日に出かけることが続き、平日に。

快晴。佐倉街道(成田街道)歩き。3日目。この先、佐原まで歩く予定。今回は、成田まで。

今回。佐倉城址にある「歴博」を見学して、ということで、開館時間(9:30)に合わせてやってきました。

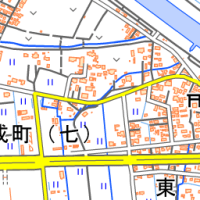

街道はお濠脇から左手に進み、「新町」交差点(○)を左折します。

街道はお濠脇から左手に進み、「新町」交差点(○)を左折します。

その前に、「歴博」へ。

「歴博」。正式名称「国立歴史民俗博物館」は、日本の歴史、民俗学、考古学について総合的に研究・展示する歴史博物館。佐倉城趾の一角にあり、周囲は広い公園になっています。

「田町門跡・愛宕坂」解説板。

「田町門跡・愛宕坂」解説板。成田街道に沿った城下町の一部「田町」から城内への門で、門の裏手に番所がありました。現在歴博のある場所は、椎木曲輪と呼ばれ武家屋敷がありました。田町門から歴博に上がる坂は、愛宕坂神社の下にあるため「愛宕坂」と呼ばれていました。現在の歴博入口は連隊建設の際にまっすぐに出入りできるよう変更されたものです。

右手に「臼杵磨崖仏」のレプリカ。

右手に「臼杵磨崖仏」のレプリカ。「田町門跡」解説板にあるように、戦前、「佐倉連隊」がありました。

明治7年、日本最初の軍隊歩兵第二連隊が佐倉に駐屯し、多くの部隊が編成・訓練され、西南戦争、日清、日露戦争にこの地から出征されました。明治42年には、第二連隊にかわって歩兵第57連隊が移転し、昭和19年のフィリピン戦で多くの命が失われ、壊滅しました。

佐倉には徳川幕府時代、約250年間江戸の守りとして佐倉城があり、明治・大正・昭和の約70年間、首都東京防衛の要としての歩兵佐倉連隊の兵営が置かれていました。

佐倉城は幕末、佐倉藩堀田氏11万石の居城でした。明治維新の廃藩置県の後、佐倉城は、明治政府の方針により陸軍の兵営に転用されることになります。

佐倉城は解体され、城内に住んでいた士族たちは移転させられました。階段状の武家屋敷は平坦地として造成され、連隊本部や兵舎、兵器庫、弾薬庫、厩舎、酒保、病院、練兵場などの兵営が設置されました。

日本最初の軍隊である歩兵第2連隊第1大隊が、佐倉に入ったのが、明治7年(1874年)5月19日でした。歩兵第2連隊は、西南戦争、日清戦争、日露戦争へと出征します。

明治42年(1909年)歩兵第2連隊が佐倉から水戸へ転営となり、変わって、歩兵第57連隊が習志野の仮営所から佐倉へと兵営を移します。歩兵第57連隊は、第1次世界大戦に出征、関東大震災及び2.26事件に出動、満州及び支那事変に出征、第2次世界大戦へ出征します。

戦争の進展にともない、佐倉の兵営からは臨時的な部隊が次々と編成され、中国や南方へと出征し、本土防衛に派遣されました。

昭和20年(1945年)8月15日に終戦を向かえ、戦争の時代はやっと終わりを告げました。

歩兵佐倉連隊は、歩兵第2連隊や歩兵第57連隊、歩兵第157連隊、歩兵第212連隊、歩兵第270連隊の他に、臨時編成された歩兵連隊など、12連隊に及びます。連隊の中核となった千葉県出身の戦死者は、この間実に57000余名に達したと言われています。連隊の通常編成は3000人でしたから、この戦死者の数は、想像を絶するものがあります。満州出征から終戦までの佐倉の兵営は、兵士を戦場へ送り出す為の、徴兵から訓練、演習、派遣まで一貫して行う、兵士製造工場ともいえる状況でした。現在、佐倉連隊の兵営跡地には、国立歴史民俗博物館が建ち、佐倉城址公園として、佐倉市民の憩いの場所となっています。

歩兵第2連隊の佐倉での歴史

1.明治6年(1873年)1月、太政官布告で、東京鎮台に東京(歩兵第1連隊)、佐倉(歩兵第2連隊)、新潟(歩兵第3連隊)の3営所の設置が決定する。佐倉の兵営建設は1年余りで完了する。

2.明治7年(1874年)5月、日本最初の陸軍歩兵第2連隊第1大隊が、東京から2日がかりで行軍し、佐倉の兵営に入る。

3.明治10年(1877年)2月〜10月、西南戦争へ出征する。

4.明治17年(1884年)6月、第2大隊が宇都宮から佐倉に転営し、第1大隊と合流する。

5.明治27年(1894年)9月〜明治28年(1895年)6月、日清戦争へ出征する。

6.明治37年(1904年)3月〜明治39年(1906年)2月、日露戦争に出征する。

7.明治42年(1909年)3月、歩兵第2連隊が佐倉から水戸の新兵営へ移る。

歩兵第57連隊の佐倉での歴史

1.明治42年(1909年)3月、歩兵第57連隊が習志野の仮営所より佐倉へ転営する。

2.明治42年(1909年)〜大正5年(1916年)、朝鮮守備に派遣する。

3.大正3年(1914年)8月〜大正4年(1915年)4月、第1次世界大戦に派遣する。

4.大正5年(1916年)8月〜大正11年(1922年)5月、青島守備に派遣する。

5.大正12年(1923年)9月、関東大震災に警備出動する。

6.昭和11年(1936年)2月、2.26事件に警備出動する。

7.昭和11年(1936年)4月〜昭和19年(1944年)8月、満州へ出征する。昭和16年(1941年)の連隊の兵力は、約4500名です。

8.昭和19年(1944年)2月〜8月、歩兵第57連隊第3大隊をグアムへ派遣、628名が玉砕する。

9.昭和19年(1944年)8月、歩兵第57連隊の主力部隊がレイテ島へ転戦する。40日間の持久戦の末、12月に全滅状態に。レイテ島へ転戦した兵力は、約2500名で、この戦いの生存者は91名であった。

10.昭和20年(1945年)1月、セブ島へ168名が転戦する。

11.昭和20年(1945年)8月、敗戦。歩兵第57連隊の生存者の帰還は、僅か118名であった。

(以上、「

YAMAJIさん

YAMAJIさん 」HPより)

」HPより)

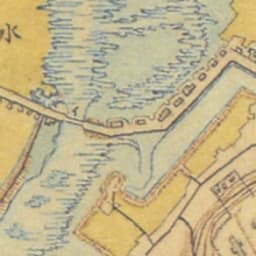

1880(明治13)年代のようす。連隊の施設がある。

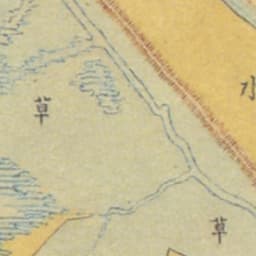

1880(明治13)年代のようす。連隊の施設がある。上のお濠沿いの道が「成田(佐倉)街道」。左は印旛沼に続く湿地帯。

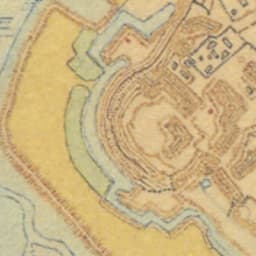

2010年代のようす。中央の建物が「歴博」。南に「佐倉東高」など。

2010年代のようす。中央の建物が「歴博」。南に「佐倉東高」など。印旛沼南方の湿地帯は干拓され、田畑や宅地に。

「椎木曲輪(侍屋敷)」。

「椎木曲輪(侍屋敷)」。歴博があるのは「椎木曲輪」と呼ばれる侍屋敷地区で、連隊時代は兵舎がありました。歴博駐車場も侍屋敷の跡で、外側には「杉坂」と呼ばれる坂や秋葉神社がありました。

「歴博」館内に入ります。入館料600円。

人類の登場から近現代まで館内を巡ることで歴史、民俗を知ることができます。縄文時代の石器、鉄器、土器などたくさん展示され、説明なども丁寧。

古代人の生活、一生。環濠集落などのようす、埋葬による古代人の死生観など、具体的な発掘資料の展示(複製)やをもとに、視覚・聴覚に訴えた解説が豊かです。さらに時代を下っての政治、文化、生活などを詳細な資料展示がすばらしい。外国との関係も詳しい。半日いても回りきれない。先を急ぐので、近・現代を見学せずに、1時間20分ほどで切り上げ。次回はここだけに絞って来館するつもりです。写真撮影OK(但しフラッシュはダメ)

館内から公園の桜並木を。

「城址公園」を歩くことに。

「城址公園」を歩くことに。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます