しだいに雨も上がり、青空が広がってきます。

住宅が増えてきます。

「明覚(みょうかく)駅」。

埼玉県比企郡ときがわ町大字番匠(ばんしょう)にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)八高線の駅である。

ときがわ(都幾川)町にある唯一の鉄道駅で関東の駅百選にも認定されている。

※当時の村名が「明覚村」であったことにちなむとする説と、当時「妙覚寺」というお寺があり、それが「明覚」に転訛したという説がある。

駅舎。(この項「Wikipedia」より)

駅舎。(この項「Wikipedia」より)

田んぼが広がる。

田んぼが広がる。

住宅が建ち並ぶ。

越生(おごせ)駅で東武線と接続します。

越生駅・東武線ホーム。

越生駅・東武線ホーム。

東部越生線。坂戸で東武東上線と接続する。

武州入間郡越生郷、越辺(おっぺ)川の渓口集落として発展し、相州より上州に通ずる街路にあたり、その中枢の宿場町として栄えました。昭和30年に梅園村と合併し、越生梅林、黒山三滝等の景勝の地があり、太田道潅(どうかん)で有名な山吹の里にも近く、観光客で賑(にぎ)わっています。駅名は町名より命名されました。

※越生梅林は、埼玉県入間郡越生町の越辺川沿いに広がる梅林です。南北朝時代太宰府から武蔵国小杉村へ天満宮を分祀する際に梅を植えたのが、その起源と言われています。その後、越辺川左岸が梅の生育に適していたことから梅を多く植え、その実で梅干しを作るなどしたことから、梅の里として知られるようになりました。

現在の越生梅林は梅園神社向かいの越辺川岸に位置し、約2haもの広大な面積を有する梅園として整備されています。水戸偕楽園、熱海梅園と共に「関東三大梅林」の一つに数えられ、「白加賀」「越生野梅」「紅梅」など様々な品種の梅の木が約1000本植えられています。中には650年以上も前に植えられたという古木もあるとか。春先には辺り一帯に梅の花の香りが漂い、いち早く春の訪れを感じられるスポットとして人気を集めています。 川に面した東側の梅林から河原に降りることもでき、見上げるように眺める梅林の風景もまた風情があり見事。天気の良い日は梅の花を眺めながらお弁当を食べる観光客の姿もよく見かけます。

(「 」HPより)

」HPより)

※越生は難読地名の代表格です。 その語源については諸説がありますが、平野と山地の接点にあたる越生からは、秩父に向かうにも、上州に向かうにも尾根や峠を越えなければなりません。 それに由来した『尾根越し(おねごし)』の『尾越し(おごし)』という言葉から変化したという説が有力視されています。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

東武線から離れていきます。

「毛呂(もろ)駅」。

埼玉県入間郡毛呂山町大字岩井にある駅。八高線の当駅以北は高崎支社管轄であり、隣駅の高麗川駅以南は八王子支社管轄となる。

※毛呂山町

秩父山地と関東平野が接する八王子構造線にまたがり、西部の緩やかな山地は標高約300 - 400mで、外秩父山地の東縁部にあたり、秩父古生層が広く分布している。一部が県立黒山自然公園に指定されており、農業用灌漑貯水池である鎌北湖はその中心となる湖である。この湖から飯能市の天覧山まで奥武蔵自然歩道が伸び、ユズをはじめとする果樹園や畑が多く自然環境に恵まれていることから、観光客がハイキングなどに訪れている。

南部の丘陵地帯には武者小路実篤が理想社会を目指して創設した「新しき村」があり、1939年に宮崎県から移住して以来、現在も農業を基盤とした共同生活を続けている。

中央部から東部にかけては越辺川(おっぺがわ)と高麗川に挟まれた標高約60m前後の平地で、表面は関東ローム層に覆われている。

町内を走る東武越生線は坂戸駅で東武東上線に接続し、沿線は東京都内の通勤圏に入ることから町内には住宅団地が多い。武州長瀬駅近辺に1959年(昭和34年)に武蔵野霊園が開園したのと合わせて日生団地と長瀬団地といった郊外住宅団地が造成されたのがはじまりで、両団地の成功と都市化はさらなる住宅団地造成と、他デベロッパーによる同駅周辺の住宅団地の造成を呼び込み、かつては森林で占められていた武州長瀬駅近辺は町の全世帯数の35%(1972年当時)を占める町内の一大住宅団地エリアを形成するに至った。近年においても、1997年(平成9年)からガーデンシティ目白台の開発が行われている。

また、首都圏からのアクセスも良く地形が適当であったことからゴルフ場も多く開発されている。

・・・

※「新しき村」

武者小路実篤の理想郷の100年後 「新しき村」が挑む再生への道 永沼仁

「白樺派」

※主な同人に、作家では志賀直哉、有島武郎、木下利玄、里見弴、長與善郎の他、美術家では柳宗悦、有島生馬、美術史家の児島喜久雄らがいる。武者小路はその明るい性格と意志の強さから思想的な中心人物となったと考えられている。多くは学習院出身の上流階級に属する作家たちで、幼い頃からの知人も多く、互いに影響を与えあっていた。

の作家、武者小路実篤(1885~1976)が開いた理想郷「新しき村」が大きな転機を迎えている。100年を超え存続してきたものの、本拠地の「村民」は減り続け、今や3人だけ。再生に向け、新たな挑戦が始まった。

埼玉県毛呂山町の丘陵地。茶畑が広がるのどかな景色を見ながら村に入ると、2本の柱が目に入る。

「この門に入るものは自己と他人の 生命を尊重しなければならない」

「自他共生」などを説き、理想の社会をめざした実篤の考えの一端が伝わってくる。

村では現在、40~70代の男性3人がそれぞれ別棟で暮らし、協力しながら無農薬で米や茶を栽培している。

1918年にスタート

始まりは、大正時代にさかのぼる。ロシア革命の翌年、第1次世界大戦が終わった1918年。国内では、米騒動やスペイン風邪が流行していた。

そんな不安定な時代に、実篤は、仲間と宮崎県の山間地を開拓した。一定の労働をすれば衣食住が平等に保証され、自由に余暇を過ごせる「人間らしい生活」のできる場をめざした。

しかし、ダム建設で主な農地が水に沈むことになり、39年に現在の場所に本拠地を移した。

※宮崎においても、ダム完成後、別の地に移って存続している。

当初、村外からの経済支援が欠かせなかった。だが、戦後に始めた養鶏事業が成功した。58年には、村の事業だけで自分たちの生活費をまかなえるようになったという。60、70年代には若者の入村や出産が相次ぎ、幼稚園もつくった。村の人口は、最盛期で60人を超えた。

しかし、その後は高齢化と村民の減少が進む。卵価の低迷などによる収入減が大きな理由だった。

財政を安定させようと始めた太陽光発電が、窮状に拍車をかけた。2010年に導入したものの、固定価格買い取り制度が終わり、売電価格が大幅に下落したからだ。

村の先行きが見通せなくなり、一部では「解散」もささやかれた。100周年を迎えた18年に8人いた村民のうち、70、80代の5人が昨年春、去っていった。

村を運営する一般財団法人の理事長を務めていた寺島洋さん(81)も、その1人だ。村内で結婚し、約60年暮らした。愛着は強いが、村の立て直しを主導することに限界を感じた。

自分が村から離れれば、少しでも経費が減らせる。「新たな人たちにバトンタッチする時期だと思い、決断しました」という。

再生のバトンを渡されたのは

施設の老朽化は目立つ。村内にある、実篤の遺品を展示する美術館を訪れる人はまばらだ。従来のやり方では村の維持は難しい。

村の再生を託されたのは「武者小路」だった。・・・

※武者小路実篤の孫にあたる武者小路知行さん。 知行さんは現在、調布市武者小路実篤記念館の理事長を務めている。

武者小路知行が理事長に就任しました. 令和4年5月27日. 埼玉県に対し、当法人を公益法人とするための公益認定の申請をしました。 (「新しき村」HPより)

・・・

大正年間、新しき村について、理想主義は夢想主義に終わる(山川均)、経済的には資本主義の圧迫を受けて失敗する(河上肇)と、酷評されていた。しかしながら、実篤が「自己を生かし、他人も生かす生活」の理想を貫いた新しき村は、現代の経済第一主義のなかでもなお生き続けているように思えます。

・・・

次の駅が八王子駅に向かう電車との乗換駅・「高麗川駅」。

」HPより)

」HPより) 皆さんどこまで乗るのでしょうか?

皆さんどこまで乗るのでしょうか? 高崎駅を出発します。

高崎駅を出発します。

(現在)

(現在) (1970年代)

(1970年代)

「青梅線」。※青梅街道歩きの時に利用しました。

「青梅線」。※青梅街道歩きの時に利用しました。 「五日市線」。「五日市街道」で利用しました。

「五日市線」。「五日市街道」で利用しました。 「西武拝島線」。

「西武拝島線」。

川越行きの折り返し電車。

川越行きの折り返し電車。

西に大きくカーブしていくのが「西武秩父線」。

西に大きくカーブしていくのが「西武秩父線」。 赤い線の部分。

赤い線の部分。 」HPより)

」HPより)

「入間川」。

「入間川」。 「県道195号線」。

「県道195号線」。

左側。

左側。

入間市側の茶畑。

入間市側の茶畑。

「箱根ヶ崎駅」。

「箱根ヶ崎駅」。 「旧日光街道」交差点。

「旧日光街道」交差点。  」HPより)

」HPより)

「金子駅」方向。

「金子駅」方向。

緩やかな丘陵地帯。豊かな緑の中に住宅が。

緩やかな丘陵地帯。豊かな緑の中に住宅が。

」HPより)

」HPより)

(「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より)

西部池袋線。

西部池袋線。 西武秩父線。

西武秩父線。

駅舎。

駅舎。 田んぼが広がる。

田んぼが広がる。

越生駅・東武線ホーム。

越生駅・東武線ホーム。

」HPより)

」HPより) 」HPより)

」HPより)

(現在)。「荒川」・景勝地「玉淀」。

(現在)。「荒川」・景勝地「玉淀」。

(1880年代)。

(1880年代)。

佐々紅華作曲の「寄居小唄」の歌曲碑。

佐々紅華作曲の「寄居小唄」の歌曲碑。

対岸は、「

対岸は、「 「八高線」踏切。

「八高線」踏切。

丘陵地帯を進む。

丘陵地帯を進む。 「折原駅」。

「折原駅」。

撤去された線路。

撤去された線路。

」HPより)

」HPより) 気動車の「気」。左手は、「県立小川高校」。

気動車の「気」。左手は、「県立小川高校」。

山並みがしばらく続く。

山並みがしばらく続く。

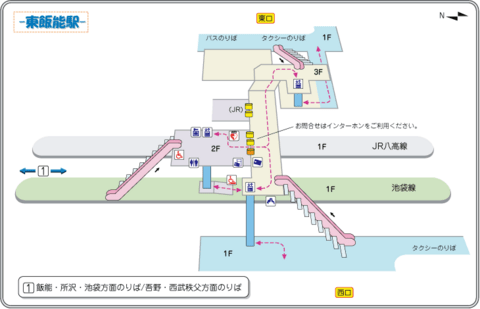

「用土駅」。

「用土駅」。 (「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

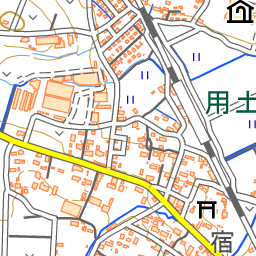

(現在)「宿」という地名が残されている。

(現在)「宿」という地名が残されている。

(1880年代)顕著な道が通る。旧道か?

(1880年代)顕著な道が通る。旧道か?

「寄居駅」。

「寄居駅」。

八高線・高崎行きの列車。

八高線・高崎行きの列車。 倉賀野宿・「中山道」との分岐点。

倉賀野宿・「中山道」との分岐点。 正面「日光道」右側面「中山道」左側面「常夜燈」。

正面「日光道」右側面「中山道」左側面「常夜燈」。 正面「従是 右 江戸道 左 日光道」。

正面「従是 右 江戸道 左 日光道」。 JR線を越えます。

JR線を越えます。 「←倉賀野宿1.3㎞、→新町宿3.9㎞」。

「←倉賀野宿1.3㎞、→新町宿3.9㎞」。

烏川の河川敷にある。

烏川の河川敷にある。 「烏川」。

「烏川」。

田園地帯をゆく。

田園地帯をゆく。

「群馬藤岡駅」。

「群馬藤岡駅」。

「丹荘(たんしょう)駅」。

「丹荘(たんしょう)駅」。 」HPより)

」HPより) (「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より) 実りの秋、間近。

実りの秋、間近。

2番線と4番線の先にホームがあります。

2番線と4番線の先にホームがあります。

左が「上越・北陸新幹線」。

左が「上越・北陸新幹線」。

」より)

」より)

(「ジョルダン」より)

(「ジョルダン」より) 「木更津」~「上総亀山」。

「木更津」~「上総亀山」。

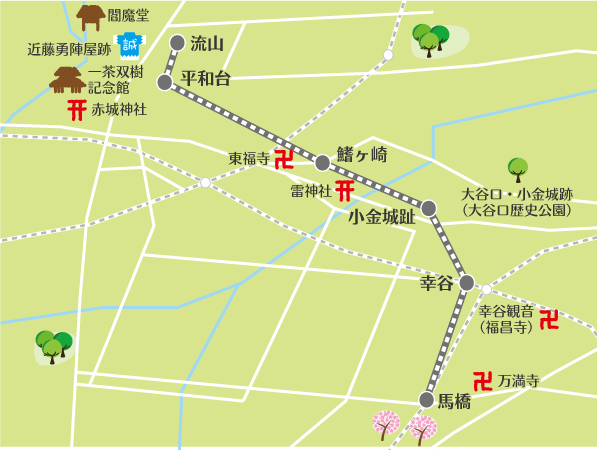

延命院共同墓地

延命院共同墓地

で(+400円)。

で(+400円)。

路面電車風に走るところも。

路面電車風に走るところも。

本銚子駅・駅舎内。

本銚子駅・駅舎内。 (「もとちょうしえき」)

(「もとちょうしえき」)

流山南高校家庭科部装飾電車。

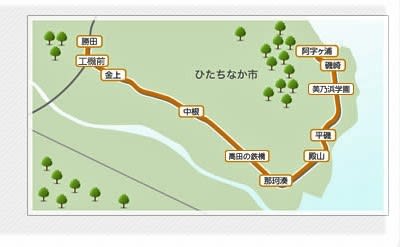

流山南高校家庭科部装飾電車。  勝田~阿字ヶ浦。14.3㌔、乗車時間約28分。

勝田~阿字ヶ浦。14.3㌔、乗車時間約28分。

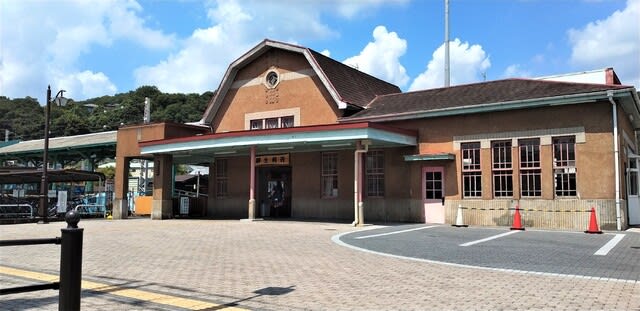

駅前広場。

駅前広場。

素朴な駅舎。

素朴な駅舎。

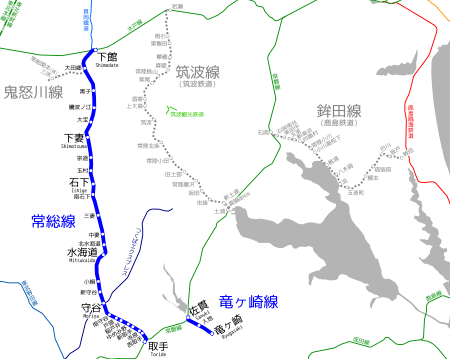

」HPより) 水戸~鹿島神宮

」HPより) 水戸~鹿島神宮 水戸駅方向を振り返る。

水戸駅方向を振り返る。

北浦橋梁。

北浦橋梁。

中央道(大月~河口湖~山中湖)。

中央道(大月~河口湖~山中湖)。

街並み。

街並み。 運転室越しに前方を眺めるのも、なかなか趣があります。

運転室越しに前方を眺めるのも、なかなか趣があります。

「月光寺(げっこうじ)」。

「月光寺(げっこうじ)」。

「下吉田」。

「下吉田」。

「中央自動車道」。

「中央自動車道」。

けっこう曲がりくねった下り。

けっこう曲がりくねった下り。

隣の外国人も下吉田駅で下車。

隣の外国人も下吉田駅で下車。

「都留文科大学前」方向。

「都留文科大学前」方向。 里山風景。

里山風景。