新治廃寺跡古瓦

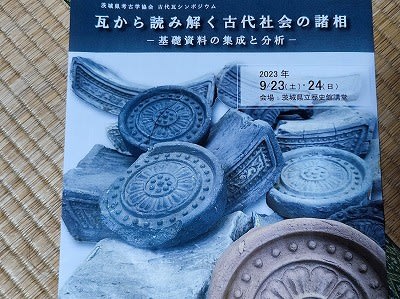

複弁蓮花紋鐙瓦(奈良時代)直径20㎝、最大幅10㎝。

骨董の世界に入門して間もなくの頃から古瓦や塼(せん)や塼仏に興味を持った。

大方は破片で完全な形ではない。だからこそ、欠損部分を想像しながら観る「残欠の美」の味わいが良いと思う。

奈良法隆寺内の巨大な塔心礎が現法隆寺とは別の寺院の若草伽藍跡だと、法隆寺再建を確定した石田茂作博士が「瓦礫洞人」と自称し仏教遺物や仏教遺跡を対象とした仏教考古学を提唱したことにも大いに影響された。

韓国・慶州「仏国寺と石窟庵」を訪れた際は李朝の白磁・高麗青磁と共に、古瓦の残欠を買った。どれも欠損や修複品ではあったが、大いに満足したものだ。

当時、旅をした仲間達も大方はあの世に旅立ってしまったが、50年以上を経過しているからやむを得ないことだ。

河和田の骨董商「S」に、しばらく前から「新治廃寺跡古瓦」が並んでいた。

ほぼ完品に近く、繊細な文様も残っている魅力的な瓦だ。

50年ほど前に国道50号線の「裏筑波ドライブイン」近くの新治廃寺跡碑に車を停めて、辺りを散策した。道路反対側の農家の納屋のようなところで新治廃寺の瓦を多数見た。

今になってみれば、在野の考古学研究者である藤田さんのコレクションの一部だったのだろう、近畿の寺の瓦に劣らない美しい瓦だと思った。

茨城県内で出土する古瓦では「石岡の国分寺・尼寺」「水戸の台渡廃寺」「新治廃寺」などに優品が多い。

思い出の品だが、今さら、と何度か迷った挙句に最後の買い物として持ち帰った。

洗剤をかけてブラシで汚れ洗うと線刻がより鮮明になり白い色も取り戻した。

連弁の部分が平坦と思ったが、わずかに膨らみのあるカーブを描いて立体感もある。

周縁のギザギザした鋸歯紋(きょうしもん)が摩耗して薄っすらしか見えないのが残念だが、複弁の連弁や中央の連珠紋も良く残っており、しばらくの間は楽しませてもらえそうだ。

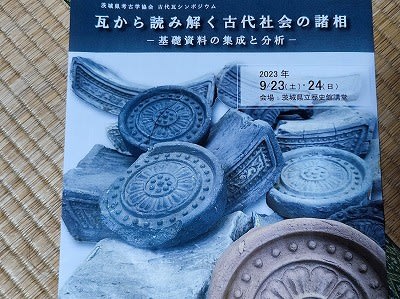

2023年9月23日(土)・24日(日)に茨城県立歴史館講堂で開催されたシンポジウム「瓦から読み解く古代社会の諸相-基礎資料の集成と分析-」茨城県考古学協会主催のチラシのメイン図版として「新治廃寺跡古瓦」が掲載された。

23日に出席し、大谷昌良氏の講演を聞くことが出来た。

専門的な話が多かったが、新治廃寺と隣接の上野原窯跡について。

藤田清が蒐集した考古学関係資料や高井悌三郎との遺跡発掘調査などもいくらか分かった。

*『常陸国風土記』(ひたちのくにふどき)は、奈良時代初期の713年(和銅6年)に編纂され、721年(養老5年)に成立した、常陸国(現在の茨城県の大部分)の地誌である。

口承的な説話の部分は変体の漢文体、歌は万葉仮名による和文体の表記による。

新治・筑波・信太・茨城・行方・香島・那賀・久慈・多珂の9郡の立地説明や古老の話を基本にまとめている。

*常陸国は、大化改新(645年)により646年(大化2)に設置される。

現在の石岡市に国府と国分寺が置かれた。

常陸国分寺の建立は752年(天平勝宝4年)とあり、同年5月に百済王敬福が常陸守に任ぜられた。

そののち新治、白壁(真壁)、筑波、河内、信太、茨城、行方、香島(鹿島)、那賀(那珂)、久慈、多珂(多賀)の11郡が置かれた。

複弁蓮花紋鐙瓦(奈良時代)直径20㎝、最大幅10㎝。

骨董の世界に入門して間もなくの頃から古瓦や塼(せん)や塼仏に興味を持った。

大方は破片で完全な形ではない。だからこそ、欠損部分を想像しながら観る「残欠の美」の味わいが良いと思う。

奈良法隆寺内の巨大な塔心礎が現法隆寺とは別の寺院の若草伽藍跡だと、法隆寺再建を確定した石田茂作博士が「瓦礫洞人」と自称し仏教遺物や仏教遺跡を対象とした仏教考古学を提唱したことにも大いに影響された。

韓国・慶州「仏国寺と石窟庵」を訪れた際は李朝の白磁・高麗青磁と共に、古瓦の残欠を買った。どれも欠損や修複品ではあったが、大いに満足したものだ。

当時、旅をした仲間達も大方はあの世に旅立ってしまったが、50年以上を経過しているからやむを得ないことだ。

河和田の骨董商「S」に、しばらく前から「新治廃寺跡古瓦」が並んでいた。

ほぼ完品に近く、繊細な文様も残っている魅力的な瓦だ。

50年ほど前に国道50号線の「裏筑波ドライブイン」近くの新治廃寺跡碑に車を停めて、辺りを散策した。道路反対側の農家の納屋のようなところで新治廃寺の瓦を多数見た。

今になってみれば、在野の考古学研究者である藤田さんのコレクションの一部だったのだろう、近畿の寺の瓦に劣らない美しい瓦だと思った。

茨城県内で出土する古瓦では「石岡の国分寺・尼寺」「水戸の台渡廃寺」「新治廃寺」などに優品が多い。

思い出の品だが、今さら、と何度か迷った挙句に最後の買い物として持ち帰った。

洗剤をかけてブラシで汚れ洗うと線刻がより鮮明になり白い色も取り戻した。

連弁の部分が平坦と思ったが、わずかに膨らみのあるカーブを描いて立体感もある。

周縁のギザギザした鋸歯紋(きょうしもん)が摩耗して薄っすらしか見えないのが残念だが、複弁の連弁や中央の連珠紋も良く残っており、しばらくの間は楽しませてもらえそうだ。

2023年9月23日(土)・24日(日)に茨城県立歴史館講堂で開催されたシンポジウム「瓦から読み解く古代社会の諸相-基礎資料の集成と分析-」茨城県考古学協会主催のチラシのメイン図版として「新治廃寺跡古瓦」が掲載された。

23日に出席し、大谷昌良氏の講演を聞くことが出来た。

専門的な話が多かったが、新治廃寺と隣接の上野原窯跡について。

藤田清が蒐集した考古学関係資料や高井悌三郎との遺跡発掘調査などもいくらか分かった。

*『常陸国風土記』(ひたちのくにふどき)は、奈良時代初期の713年(和銅6年)に編纂され、721年(養老5年)に成立した、常陸国(現在の茨城県の大部分)の地誌である。

口承的な説話の部分は変体の漢文体、歌は万葉仮名による和文体の表記による。

新治・筑波・信太・茨城・行方・香島・那賀・久慈・多珂の9郡の立地説明や古老の話を基本にまとめている。

*常陸国は、大化改新(645年)により646年(大化2)に設置される。

現在の石岡市に国府と国分寺が置かれた。

常陸国分寺の建立は752年(天平勝宝4年)とあり、同年5月に百済王敬福が常陸守に任ぜられた。

そののち新治、白壁(真壁)、筑波、河内、信太、茨城、行方、香島(鹿島)、那賀(那珂)、久慈、多珂(多賀)の11郡が置かれた。