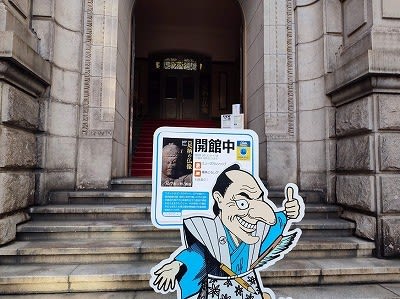

歴史を紡いだ茨城の先人 -岩上二郎、長久保赤水、菊池謙二郎、小野友五郎-

@茨城県立歴史館 2024年4月27日㈯~6月23日㈰

茨城県立歴史館は、昭和49年(1974)の開館から今年で50年目を迎えた。

県史編さん事業を通じて収集された史料の保存と活用を目的の一つとして設立され、文書館(アーカイブズ)と博物館の二つの役割を担っている。

本展は、収蔵する資料を活用したアーカイブズ展として企画された。

展示構成は

第1章 歴史館設立の構想

第2章 公文書館と岩上二郎

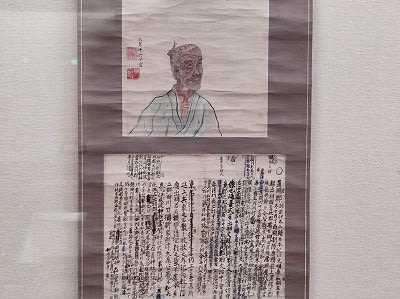

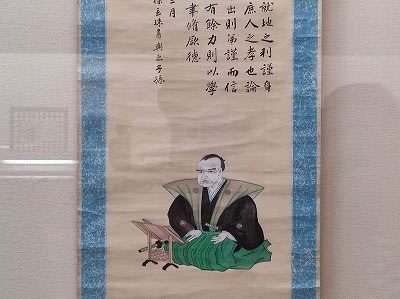

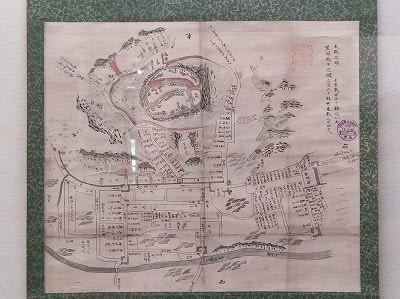

第3章 日本地図の先駆者長久保赤水

第4章 水戸学研究に尽くした菊池謙二郎

第5章 臨海丸渡米の功労者小野友三郎

50年を経て植栽されたケヤキなども大木になった。

歴史館は文書館(アーカイブズ)と博物館の二つの役割を担っている。

「茨城県立博物館」という名称の方が分かりやすいと思っている。

(今さら、名称の変更は難しいかもしれないが)

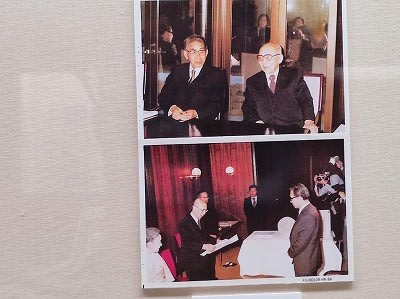

開館記念式典(昭和49・1974年9月3日)

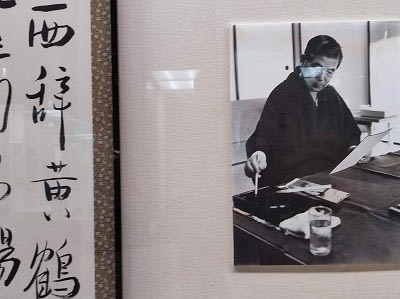

岩上二郎館長と後藤勤治副館長。

岩上二郎は参議院議員在任中の昭和53年(1978)に「公文書館法」を議員立法した。

岩上の構想を受けた後藤副館長がヨーロッパの類似施設の視察や研究を重ね具体化し実現した結果が歴史館として結実した。

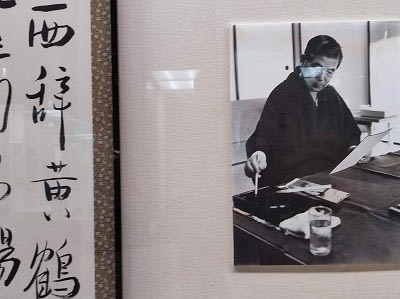

設立の経緯を振り返るとともに、初代館長を務めた岩上二郎の「史料保存」にまつわる功績や人物像が紹介されている。

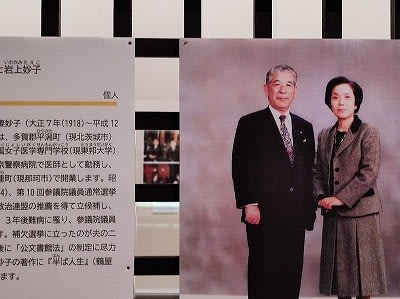

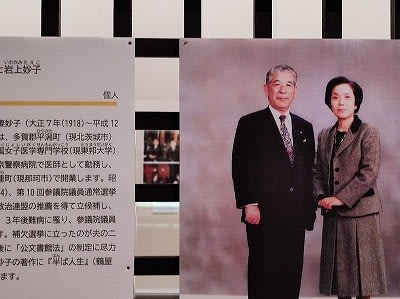

岩上妙子夫人も参議院議員を務めるなど二人三脚で活躍された。

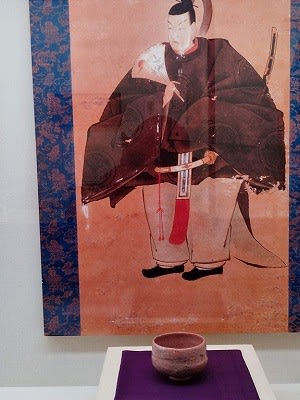

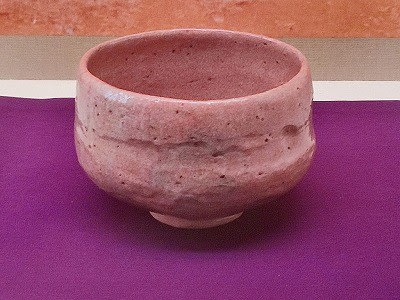

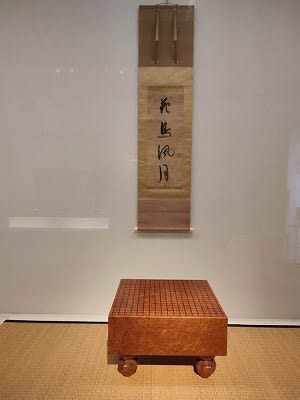

「一橋徳川家記念室」の開室(1987年10月)

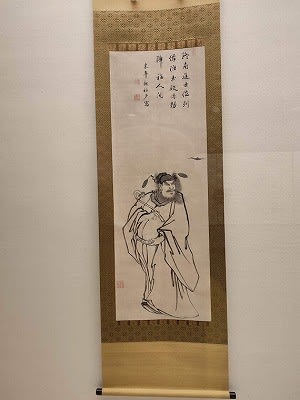

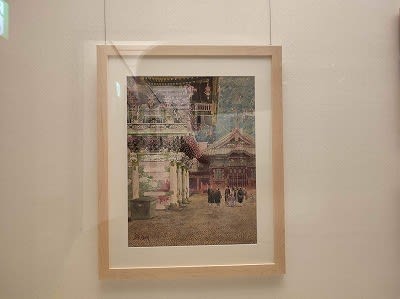

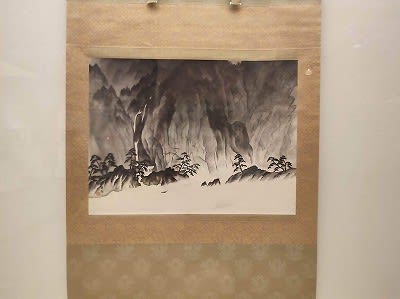

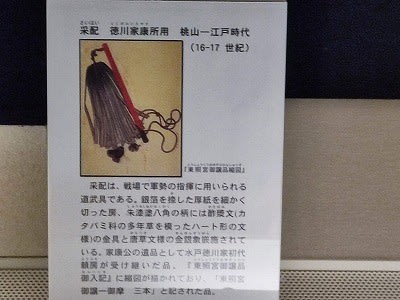

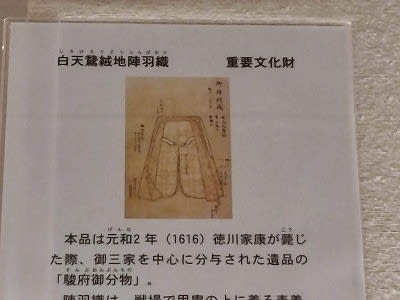

茨城県歴史館を代表する収蔵品が『御三卿』の一つとして高い格式を誇った一 橋徳川家の12代当主徳川宗敬氏から寄贈された総数約6,000件にのぼる伝世の美術品や文書、記録類。テーマ別に貴重な資料を順次公開している。このコレクションを見るために多くのリピータが訪れる。私もその一人で、毎回の展示が楽しみだ。

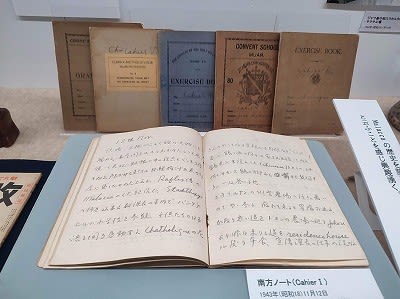

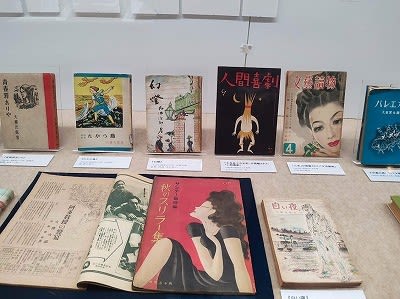

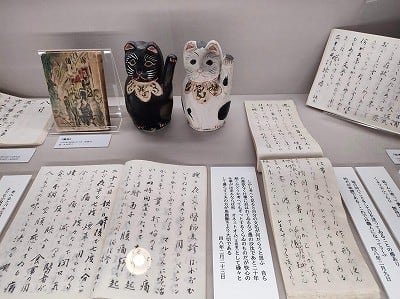

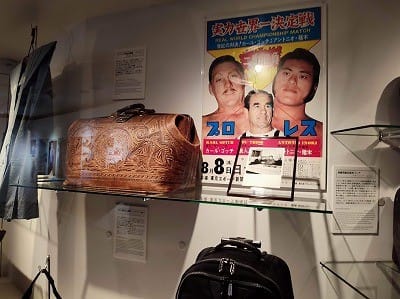

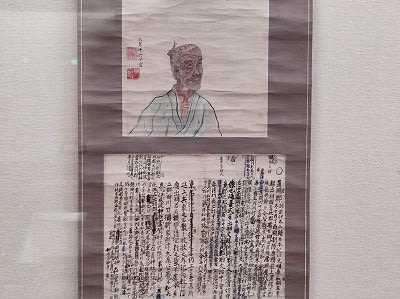

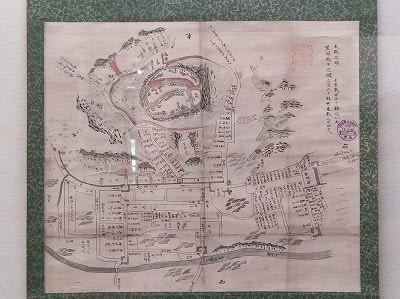

近年、新たに関係資料を収蔵した長久保赤水、菊池謙二郎、小野友五郎らに関する資料を展示。特に長久保赤水に関する資料は貴重だ。

@茨城県立歴史館 2024年4月27日㈯~6月23日㈰

茨城県立歴史館は、昭和49年(1974)の開館から今年で50年目を迎えた。

県史編さん事業を通じて収集された史料の保存と活用を目的の一つとして設立され、文書館(アーカイブズ)と博物館の二つの役割を担っている。

本展は、収蔵する資料を活用したアーカイブズ展として企画された。

展示構成は

第1章 歴史館設立の構想

第2章 公文書館と岩上二郎

第3章 日本地図の先駆者長久保赤水

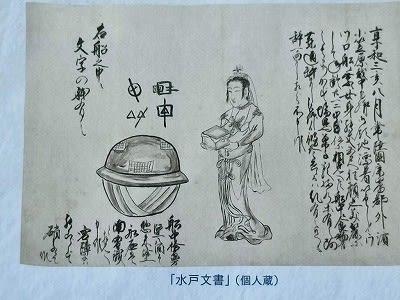

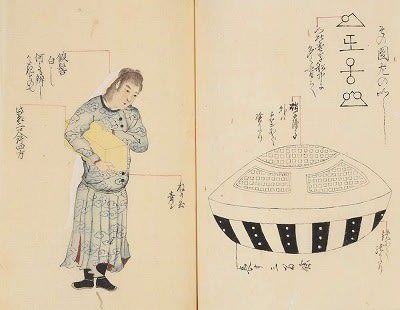

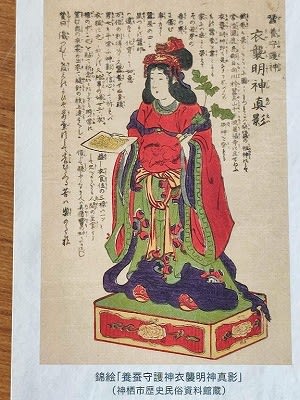

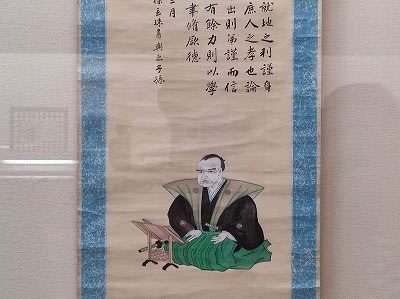

第4章 水戸学研究に尽くした菊池謙二郎

第5章 臨海丸渡米の功労者小野友三郎

50年を経て植栽されたケヤキなども大木になった。

歴史館は文書館(アーカイブズ)と博物館の二つの役割を担っている。

「茨城県立博物館」という名称の方が分かりやすいと思っている。

(今さら、名称の変更は難しいかもしれないが)

開館記念式典(昭和49・1974年9月3日)

岩上二郎館長と後藤勤治副館長。

岩上二郎は参議院議員在任中の昭和53年(1978)に「公文書館法」を議員立法した。

岩上の構想を受けた後藤副館長がヨーロッパの類似施設の視察や研究を重ね具体化し実現した結果が歴史館として結実した。

設立の経緯を振り返るとともに、初代館長を務めた岩上二郎の「史料保存」にまつわる功績や人物像が紹介されている。

岩上妙子夫人も参議院議員を務めるなど二人三脚で活躍された。

「一橋徳川家記念室」の開室(1987年10月)

茨城県歴史館を代表する収蔵品が『御三卿』の一つとして高い格式を誇った一 橋徳川家の12代当主徳川宗敬氏から寄贈された総数約6,000件にのぼる伝世の美術品や文書、記録類。テーマ別に貴重な資料を順次公開している。このコレクションを見るために多くのリピータが訪れる。私もその一人で、毎回の展示が楽しみだ。

近年、新たに関係資料を収蔵した長久保赤水、菊池謙二郎、小野友五郎らに関する資料を展示。特に長久保赤水に関する資料は貴重だ。