北方探検家・木村謙次の墓所@常陸太田市天下野

北方探検家で儒学や医術を学び農政にも通じていた木村謙次(1752~1811)は常陸国久慈郡天下野村(現・常陸太田市天下野)で農家の4男として生まれた。

水戸在住の美術家・佐藤洋照さんは常陸太田市徳田(旧里美村)にアトリエを借りて、常陸太田と水戸を行き来している。

アトリエを訪問し作品を拝見したいと思っていたところ、9月19日に行きますが、ご一緒しませんか?行きたい所があればリストを挙げて下さい、とのこと。

幕末の水戸藩の北方探検家・木村謙二の出身地が近いので訪ねたいと伝えたら「生家はないが墓所は在るようです」とのことだ。

天下野(けがの)という集落を訪れ、住民の方に木村謙二の生家はと問えば係累は居ないが、墓地は在るとの答えだ。

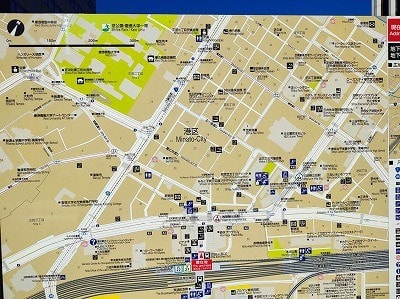

「木村謙二の墓所200m➡」という案内板を見つけ辿ってみることに。

同じ案内板に何度も会うが、一向にそれらしいところはない。

村はずれの道辺に彼岸花も咲いていた。

暑い夏だったが、彼岸近くになれば季節の花が確かに咲くのは自然の理だ。

直ぐ近くと思っていたら、次は山道となり上り下りを繰り返してもそれらしきところが見当たらないので、だんだん不安になった。

かなり歩いてからやっとのことで墓地を探し出すことが出来た。

農村の墓地と言えども、これほど山の中というのは珍しい。

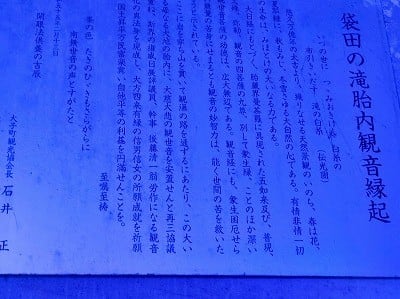

脇に案内板が建っていたが、旧水府村時代の物で文字もかすれて読めない。

歴史的にも重要な人物であり功績を伝える意味でも、常陸太田市は新しいものに作り変え、道案内板なども分かりやすい場所に増設すべきと思った。

集落への道路工事が進行中だったが、暫くかかりそう。

完成に時を同じくして道順や説明版の新設を願いたい。

墓地には歴代の墓碑銘があったが、謙二の係累の方は集落にお住まいではない。とのことだった。

*木村謙次は1752年(宝暦2年)に久慈郡天下野村(現在の常陸太田市)に生まれた。幼いころから読書に励み、16歳のときには水戸の学者立原翆軒について学問を学び、谷田部東壑について医術を修めた。その後、京都や水戸藩の名医について修業を積み、多くの学者と交友を重ねているうちに政治や社会の動きにも関心を持つようになった。

34歳のときに松島・仙台を旅したのち、奥羽地方や蝦夷地を何度も調査した。

1793年(寛政5年)、水戸藩の密命を受けて松前を調査し、報告書『北行日録』を仕上げた。これは、当時の奥羽や蝦夷地の状況を知る好史料となっている。

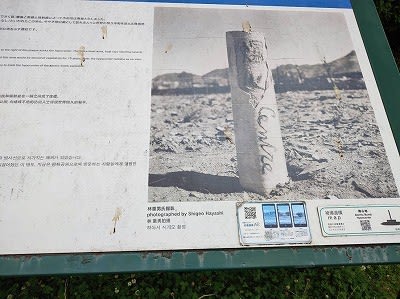

択捉島タンネモイに建てられた木標「大日本恵登呂府」の文字は木村が書いた。

しかし、北方4島のロシアからの返還はなされないまま。

現在の日ロ関係を考えてみてもこの問題の解決は望めそうにないのは残念だ。

農政問題の改革を論じた書物も出版し、水府村一帯の特産である「しみこん」や「和紙」製造の方法を教えるなど数多くの功績も残している。

1811年(文化8年)に没した。

江戸では大黒屋光太夫(1751~1828)がロシア情報を収集して『江戸日記』を執筆し『北槎聞略』としてまとめられた時と同じ頃だ。

木村謙二の再評価が望まれる。