◎「対談・軍隊を語る」について、もう少し紹介しておく。

《学燈社「伝統と現代」1969年9月号》からの要約。文責=私(括弧内は私の補足)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

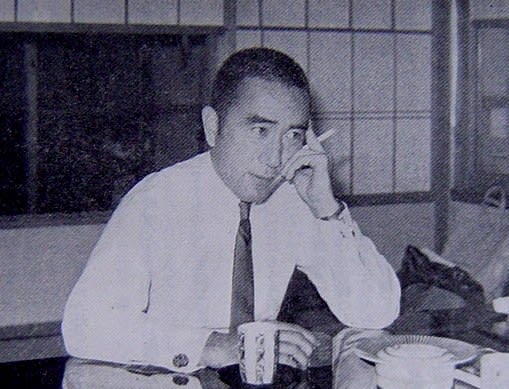

●三島「いままで軍隊のことについて書いた人は、戦争末期の召集兵が多かったですね。そして私、あのころの日本の軍隊というのは、かなりもう、堕落していたと思いますね。そのいろんな悪弊が累積したところへ(召集兵として)いって、ひどいめにあった人が書いた。それは確かに、軍隊の暗黒面だと思うんです。/私は幸か不幸か、その時期に兵隊に行かなかった。そして、戦後二十年もたってから自衛隊にたびたび行くようになった。私は、いま自衛隊は非常にいいと思うのです。かえって軍縮時代の軍隊のほうが内部は、美しい友情も、戦友愛もあると思うんです。/末松さんは、そういう時代に陸軍におられた。末松さんもおそらく(軍隊の暗黒面でなく)比較的いいところをごらんになっておやめになられた。そういう同士が話し合ったら、日本の軍隊というものについて、読者にも、新しいイメージが出るんじゃないか。今の時点と、昭和初年代の時点とをお互いにお話しながら、思い出話を末松さんにうかがい、私の現在みてきたことを話し、それがいちばん面白いんじゃないかと思いましてね」

●末松「三島さんのおっしゃった軍隊物っていうのは、不思議に、主人公がたいへん立派な兵なんですね。学問もあるし、人生観もしっかりしてるし、哲学だの経済学だの、思想的なこともしっかり勉強してるんですね。それに対抗するのが、くだらない将校や、くだらない下士官で、まことに取り合わせがおもしろいんですね。(笑)/(戦争末期の)軍隊が非常に乱れていたというんですが、乱れる原因の根は、元の軍隊にもありましたよ。歩哨というのは、逃げる兵隊を取り締まったりするわけですね。(笑)歩哨が逃げちゃうから、またその歩哨に歩哨を立てなきゃならないということが、ありましたね」

・・・「上下2段組で23ページ」の「超ロング対談」。内容的には、談論風発 緊張感がない。

●末松「今の自衛隊は選挙権、あるんですから。昔は、現役兵は(現役である間は)選挙権、ないんです。ぼくら(将校)もなかったんですね」

●三島「左翼運動なんか、どうでした? 将校では?」

●末松「将校に左翼運動というのは・・・、ぼくらが左翼運動やっていると思われていたんで。(笑)」

●三島「末松さんが左翼だったわけですか、ハハハハ・・・」

●末松「昔は、軍隊で『社会』という言葉自体がタブーですから。『社会』という字が一字はいっている本読んでても、読んじゃいけないといわれた」

●三島「旧軍の方がよく自衛隊に入られたですが、末松さんそういうこと、お考えになったこと、全然なかったですか」

●末松「ああいう服装じゃ、ぼくは入りたくない。昔の軍服着たら格好いいから・・・」

●三島「今のあれはね、シビリアンへの偽装ですね。軍隊というイメージ、払拭するために作ったユニフォームだから」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★参考資料★・・・・・・・・・・

《村松剛「三島由紀夫の世界」1996年・新潮文庫。》

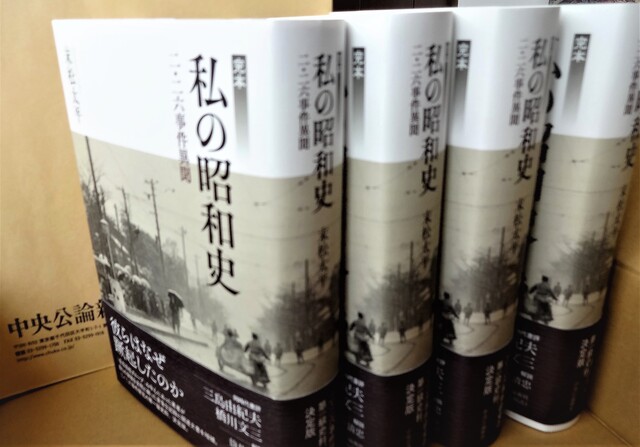

「自分の作品の中から代表作を一篇だけ選べといわれれば『憂国』と答えると、三島は書いている。/しかし『憂国』の初稿には事実誤認の部分があった。三島は後に末松太平から忠告を受け、昭和41年以降の版では、それぞれを訂正した。/数年後の三島は『私は徐々に(二・二六事件の)悲劇の本質を理解しつつあるように感じた』と書くようになる。末松太平の著書『私の昭和史』を『是非御高覧相成度』という献辞つきで、後に彼はわざわざ贈ってくれた。第三者の著作を三島から貰ったのは、後にも先にもこの時だけだった。少々驚いたのだが、是非買って読んでみろと勧めて来るぐらいでは、満足できなかったらしい。」

「末松氏を三島が自宅に招待し、ぼくもその席に招かれて氏の回顧譚をうかがった。蹶起した『同志』が反乱軍として皇軍の銃によって銃殺されたときは、三八式歩兵銃の菊の御紋章を削りとりたい気持でした。穏やかな口調で氏がそういわれたのが、記憶に鮮明に残っている。」

「7月12日(1966年)に三島は末松太平を自宅に招いた。『英霊の聲』所収の『二・二六事件と私』には、元陸軍歩兵太尉末松太平の『j助言』によって『憂国』の一部分を修正したという記述があり、末松氏と三島が会ったのはこれが最初でない、助言へのお礼の意味で、本の出版を機会に彼は小宴を開いたらしい。」

・・・「二・二六事件と私」は《河出書房新社「英霊の聲」1966年刊》に所収。

・・・私は、かなり後で《三島由紀夫著「日本人養成講座」1999年・パサージュ叢書》で読んだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《学燈社「伝統と現代」1969年9月号》からの要約。文責=私(括弧内は私の補足)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●三島「いままで軍隊のことについて書いた人は、戦争末期の召集兵が多かったですね。そして私、あのころの日本の軍隊というのは、かなりもう、堕落していたと思いますね。そのいろんな悪弊が累積したところへ(召集兵として)いって、ひどいめにあった人が書いた。それは確かに、軍隊の暗黒面だと思うんです。/私は幸か不幸か、その時期に兵隊に行かなかった。そして、戦後二十年もたってから自衛隊にたびたび行くようになった。私は、いま自衛隊は非常にいいと思うのです。かえって軍縮時代の軍隊のほうが内部は、美しい友情も、戦友愛もあると思うんです。/末松さんは、そういう時代に陸軍におられた。末松さんもおそらく(軍隊の暗黒面でなく)比較的いいところをごらんになっておやめになられた。そういう同士が話し合ったら、日本の軍隊というものについて、読者にも、新しいイメージが出るんじゃないか。今の時点と、昭和初年代の時点とをお互いにお話しながら、思い出話を末松さんにうかがい、私の現在みてきたことを話し、それがいちばん面白いんじゃないかと思いましてね」

●末松「三島さんのおっしゃった軍隊物っていうのは、不思議に、主人公がたいへん立派な兵なんですね。学問もあるし、人生観もしっかりしてるし、哲学だの経済学だの、思想的なこともしっかり勉強してるんですね。それに対抗するのが、くだらない将校や、くだらない下士官で、まことに取り合わせがおもしろいんですね。(笑)/(戦争末期の)軍隊が非常に乱れていたというんですが、乱れる原因の根は、元の軍隊にもありましたよ。歩哨というのは、逃げる兵隊を取り締まったりするわけですね。(笑)歩哨が逃げちゃうから、またその歩哨に歩哨を立てなきゃならないということが、ありましたね」

・・・「上下2段組で23ページ」の「超ロング対談」。内容的には、談論風発 緊張感がない。

●末松「今の自衛隊は選挙権、あるんですから。昔は、現役兵は(現役である間は)選挙権、ないんです。ぼくら(将校)もなかったんですね」

●三島「左翼運動なんか、どうでした? 将校では?」

●末松「将校に左翼運動というのは・・・、ぼくらが左翼運動やっていると思われていたんで。(笑)」

●三島「末松さんが左翼だったわけですか、ハハハハ・・・」

●末松「昔は、軍隊で『社会』という言葉自体がタブーですから。『社会』という字が一字はいっている本読んでても、読んじゃいけないといわれた」

●三島「旧軍の方がよく自衛隊に入られたですが、末松さんそういうこと、お考えになったこと、全然なかったですか」

●末松「ああいう服装じゃ、ぼくは入りたくない。昔の軍服着たら格好いいから・・・」

●三島「今のあれはね、シビリアンへの偽装ですね。軍隊というイメージ、払拭するために作ったユニフォームだから」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★参考資料★・・・・・・・・・・

《村松剛「三島由紀夫の世界」1996年・新潮文庫。》

「自分の作品の中から代表作を一篇だけ選べといわれれば『憂国』と答えると、三島は書いている。/しかし『憂国』の初稿には事実誤認の部分があった。三島は後に末松太平から忠告を受け、昭和41年以降の版では、それぞれを訂正した。/数年後の三島は『私は徐々に(二・二六事件の)悲劇の本質を理解しつつあるように感じた』と書くようになる。末松太平の著書『私の昭和史』を『是非御高覧相成度』という献辞つきで、後に彼はわざわざ贈ってくれた。第三者の著作を三島から貰ったのは、後にも先にもこの時だけだった。少々驚いたのだが、是非買って読んでみろと勧めて来るぐらいでは、満足できなかったらしい。」

「末松氏を三島が自宅に招待し、ぼくもその席に招かれて氏の回顧譚をうかがった。蹶起した『同志』が反乱軍として皇軍の銃によって銃殺されたときは、三八式歩兵銃の菊の御紋章を削りとりたい気持でした。穏やかな口調で氏がそういわれたのが、記憶に鮮明に残っている。」

「7月12日(1966年)に三島は末松太平を自宅に招いた。『英霊の聲』所収の『二・二六事件と私』には、元陸軍歩兵太尉末松太平の『j助言』によって『憂国』の一部分を修正したという記述があり、末松氏と三島が会ったのはこれが最初でない、助言へのお礼の意味で、本の出版を機会に彼は小宴を開いたらしい。」

・・・「二・二六事件と私」は《河出書房新社「英霊の聲」1966年刊》に所収。

・・・私は、かなり後で《三島由紀夫著「日本人養成講座」1999年・パサージュ叢書》で読んだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<

<