・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《「年表・末松太平」1951(昭和26)年/末松太平=45歳~46歳/私=10~11才。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎1951年の夏。大岸頼好が夫人同伴で、東京に現れる。

・・・そして、末松太平に「新興宗教」布教活動の協力(旧知旧友集めの斡旋役)を依頼する。

・・・1951年の秋。末松太平は「大岸頼好のお伴」で青森に行く。

★資料★・・・・・・・・・・・

《佐藤正三「一期一会・大岸さんを偲んで」/「追想・大岸頼好」1966年3月刊からの要約。》

「『改造法案』の西田税に『皇国維新法案』の大岸頼好という、二大潮流が青年将校運動の中にあるのだといった考え方が、私の漠然たる理解の仕方であった。その頃の若い私にとっては、北一輝の『純正社会主義』が魅力だった。/しかし、相沢中佐事件、二・二六事件を通じて、大岸さんの存在の大きさに気付くようになっていった。一度お会いしたいと覚えたのは、二・二六事件の獄中のことであった。/(佐藤正三は出獄後、竹内俊吉の手引きもあって『東奥日報』に就職し、やがて上京し『昭和通商』に入社した)/『昭和通商』の第一課長は大岸さん、第二課長は竹内さんだった。私は第二課に所属し、ソ連研究を受持たされて、再度応召の昭和十九年まで御世話になった。」

「再度応召は(病弱理由で)即時帰郷となり、私は弘前に居着いてしまった。大岸さんにも、末松さんにも御無沙汰のし通しだった。/突然、末松さんから『近く大岸さんと一緒に弘前に行く』という連絡があったのは、昭和二十六年十月のことであった。その日、私は成田さん(元昭和通商社員)のお宅に駆けつけた。八畳か十畳の部屋にぎっしり人がつまっていて、もう神事が始まっていた。末松さんから『新興宗教の集り』とは知らされてなかったので、私は吃驚してしまった。/そこには和服姿の大岸さんの姿があり、傍の末松さんも神妙に仕えている。これは、いったいどうしたことであろうか。私にはどうしても、その場に溶け込めないものがあった。私としては、何年ぶりかで、大岸さんや末松さんにお会いし、教えを受けたいという気持ちで一杯だったのだ。/次々と神事が繰り返され、せめて御挨拶だけでもと機を覗っていたのだが、それさえ出来ぬまま、私は逃げ出すように帰ってしまったのである。/(大岸さんが宗教的なところに入っていった経緯は知らないが)大岸さんと末松さんの人間的結びつきの深さに思い至った。/大岸さんが鎌倉の寓居で亡くなられたのは、その僅か四ヶ月後のことであった。」

「大正十四年五月、桜の花びらの降り敷く青森第五連隊の営庭に、大岸少尉、末松士官候補生の姿が目に浮かぶ。小学生の私もまた同じ津軽の春の桜のもとで遊んでいた。この青森という土地が、大岸さんと私を結びつけた因縁の糸であったのだ。」

◎小学生だった私には「新興宗教のお祈りをしている父親の姿」の記憶がある。

・・・床の間に向かい、鈴を鳴らしながら「詔」を唱えていた。途切れ途切れの記憶だが「君 鈴振りませ、我・・マイナ」という部分のメロディが耳に残っている。末松太平が新興宗教に帰依したとは思えないから、一種の「体験学習=大岸氏の思いを疑似体験してみる」のつもりだったのだろう。

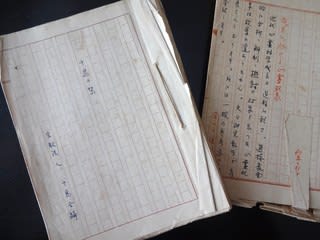

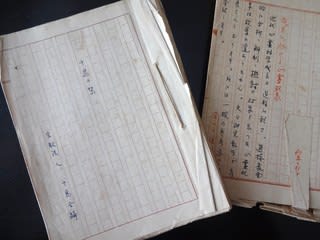

◎新興宗教の名称は「千鳥会」。写真=末松太平の「遺品」から。生原稿のタイトルは「千鳥の栞」。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《「年表・末松太平」1952(昭和27)年。/末松太平=46歳~47歳。私=11歳~12歳。》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎1952年1月末。大岸頼好、結核で死去。

・・・西田税と大岸頼好の死で「末松太平の青春」は終わった。ここからは残生。師のいない人生である。

★資料★・・・・・・・・・・

《大槻士郎「大岸さんを想う」/「追想・大岸頼好」1966年3月刊からの要約》

「大岸さんとの出逢いは全くの偶然だった。昭和十五年、大学二年に進学した春、大陸では日支の戦いが拡大し、国際情勢の緊迫も深まり、学生生活も影響を受け始めていた。/ある日、私の下宿先を訪れた二人の東大生から『日本青年文化協会』の計画(東南アジアからの留学生との接触に関心を持つ学生の寮を作る)への参加を誘われた。/やがて 千駄ヶ谷に学生寮(寮生六名)が完成し『待花寮』と名付けられた。そして初めて 大岸さんに会った。/日本文化協会と寮との連絡は、協会職員の秋枝寛二氏が担当した。寮生活は学生の自主管理に委せる約束だったが、次第に協会との関係は悪化していった。私が大岸宅や(杉並天沼の)末松宅を度々訪れるようになったのは、この頃からである。」

「『街花寮』を出た私は、早稲田穴八幡近くの『大岸さん関係の事務所』に寄寓したが、寮生との繋がりは続いていた。/昭和十六年十二月、大東亜戦争勃発と共に(卒業繰上げで)軍隊に送り込まれた。大岸さんの勤務先『昭和通商』に(竹内俊吉氏の紹介で)入社することになっていたが、実際に勤務したのは(入隊までの)一ヶ月余に過ぎなかった。/敗戦の翌年、私は南方の孤島から(抑留に近い屈辱を経て)帰郷した。大岸さんは郷里の土佐に、末松さんは千葉に健在と知ったのは、帰還後暫くしてからだった。」

「やがて私は(土佐の田舎に)大岸さんを訪ねるようになった。最初の訪問から約四年間、私は毎年一,二度は土佐を訪れた。長いときは一週間も十日も滞在した。すっかり成長した大岸さんの長男や次男と、農業の真似事もし、大岸さんの魚穫りのお伴もした。」

「大岸さんと最後に会ったのは、昭和二十六年九月の初めである。当時私は仕事の関係で神戸に住んでいた。そこに『鎌倉から帰る途中に神戸に寄る。是非会いたい』という葉書が届いた。/新興宗教千鳥会などに入信と言う話は 全然聞いていなかった。私は不審に思いながらも、弟と二人で指定されたホテルに赴いた。豪華にしつらえられた神棚の前に、ゲッソリ痩せた大岸さんが奥さんと一緒にいた。『痩せましたね』と心配する私に『現世の罪の禊ぎだ』などと悟りきったような返答には、返す言葉に窮した。広間での食事の後、天杖、鈴振りの実演があった。この世での見納めになるとも知らず、私は白々しい気持ちでホテルを辞したのであった。」

「大岸さん死去の第一報は一月末、長男啓郎君から、また二月に入って末松さんからは、死の前後の事情を詳細に記した手紙を貰った。事情を知れば知るほど、無性に腹が立って仕方なかった。二月十日の告別式には『寮友』の荒木君に代表して参列してもらった。正直言って、私は、どうしても参列する気になれなかった。私が、大岸産の霊前に参じたのは、昭和三十九年二月二十六日、十三回忌の当日だった。」

◎1952年2月26日。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈「年表・末松太平」1953(昭和28)年。/末松太平=47歳~48歳。私=12歳~13歳。》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎相変わらずの貧乏生活が続いている。

★資料★・・・・・・・・・・

《読売新聞(1953年2月10日)掲載。「遺された言葉」》

「戦後は 妻敏子さんの実家がある千葉市に引きこもり、文章などで生計を立てたが、三人の子を抱えて、苦労の連続だった。」

◎私の記憶では 大衆時代小説専門の出版社(社名は失念)の校正をしていた時期がある。

・・・末松太平の「書斎」には、時代小説の生原稿やゲラ刷りが山積していた。生活苦にも拘わらず『自分の書斎』があるのが、末松太平らしい生き方である。

◎妻敏子は『下宿人の世話』を続けていた。

・・・朝食夕食の世話は(金銭的なヤリクリもあって)苦労の連続だったと思う。

◎終戦直後の住宅難は未だ解消されていなかった。

・・・私の級友のなかには『軍都千葉の遺物=兵器倉庫だった建物』の片隅に居住している者もいた。そうした級友の住居(倉庫の片隅)にも違和感なく遊びに行っていた。/日本中が貧しかった時代である。日々の生活に追われながらも『義父(久保三郎)の持ち家』は 庭も家屋も広かったので 級友たちの溜まり場になっていた。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《「年表・末松太平」1951(昭和26)年/末松太平=45歳~46歳/私=10~11才。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎1951年の夏。大岸頼好が夫人同伴で、東京に現れる。

・・・そして、末松太平に「新興宗教」布教活動の協力(旧知旧友集めの斡旋役)を依頼する。

・・・1951年の秋。末松太平は「大岸頼好のお伴」で青森に行く。

★資料★・・・・・・・・・・・

《佐藤正三「一期一会・大岸さんを偲んで」/「追想・大岸頼好」1966年3月刊からの要約。》

「『改造法案』の西田税に『皇国維新法案』の大岸頼好という、二大潮流が青年将校運動の中にあるのだといった考え方が、私の漠然たる理解の仕方であった。その頃の若い私にとっては、北一輝の『純正社会主義』が魅力だった。/しかし、相沢中佐事件、二・二六事件を通じて、大岸さんの存在の大きさに気付くようになっていった。一度お会いしたいと覚えたのは、二・二六事件の獄中のことであった。/(佐藤正三は出獄後、竹内俊吉の手引きもあって『東奥日報』に就職し、やがて上京し『昭和通商』に入社した)/『昭和通商』の第一課長は大岸さん、第二課長は竹内さんだった。私は第二課に所属し、ソ連研究を受持たされて、再度応召の昭和十九年まで御世話になった。」

「再度応召は(病弱理由で)即時帰郷となり、私は弘前に居着いてしまった。大岸さんにも、末松さんにも御無沙汰のし通しだった。/突然、末松さんから『近く大岸さんと一緒に弘前に行く』という連絡があったのは、昭和二十六年十月のことであった。その日、私は成田さん(元昭和通商社員)のお宅に駆けつけた。八畳か十畳の部屋にぎっしり人がつまっていて、もう神事が始まっていた。末松さんから『新興宗教の集り』とは知らされてなかったので、私は吃驚してしまった。/そこには和服姿の大岸さんの姿があり、傍の末松さんも神妙に仕えている。これは、いったいどうしたことであろうか。私にはどうしても、その場に溶け込めないものがあった。私としては、何年ぶりかで、大岸さんや末松さんにお会いし、教えを受けたいという気持ちで一杯だったのだ。/次々と神事が繰り返され、せめて御挨拶だけでもと機を覗っていたのだが、それさえ出来ぬまま、私は逃げ出すように帰ってしまったのである。/(大岸さんが宗教的なところに入っていった経緯は知らないが)大岸さんと末松さんの人間的結びつきの深さに思い至った。/大岸さんが鎌倉の寓居で亡くなられたのは、その僅か四ヶ月後のことであった。」

「大正十四年五月、桜の花びらの降り敷く青森第五連隊の営庭に、大岸少尉、末松士官候補生の姿が目に浮かぶ。小学生の私もまた同じ津軽の春の桜のもとで遊んでいた。この青森という土地が、大岸さんと私を結びつけた因縁の糸であったのだ。」

◎小学生だった私には「新興宗教のお祈りをしている父親の姿」の記憶がある。

・・・床の間に向かい、鈴を鳴らしながら「詔」を唱えていた。途切れ途切れの記憶だが「君 鈴振りませ、我・・マイナ」という部分のメロディが耳に残っている。末松太平が新興宗教に帰依したとは思えないから、一種の「体験学習=大岸氏の思いを疑似体験してみる」のつもりだったのだろう。

◎新興宗教の名称は「千鳥会」。写真=末松太平の「遺品」から。生原稿のタイトルは「千鳥の栞」。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《「年表・末松太平」1952(昭和27)年。/末松太平=46歳~47歳。私=11歳~12歳。》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎1952年1月末。大岸頼好、結核で死去。

・・・西田税と大岸頼好の死で「末松太平の青春」は終わった。ここからは残生。師のいない人生である。

★資料★・・・・・・・・・・

《大槻士郎「大岸さんを想う」/「追想・大岸頼好」1966年3月刊からの要約》

「大岸さんとの出逢いは全くの偶然だった。昭和十五年、大学二年に進学した春、大陸では日支の戦いが拡大し、国際情勢の緊迫も深まり、学生生活も影響を受け始めていた。/ある日、私の下宿先を訪れた二人の東大生から『日本青年文化協会』の計画(東南アジアからの留学生との接触に関心を持つ学生の寮を作る)への参加を誘われた。/やがて 千駄ヶ谷に学生寮(寮生六名)が完成し『待花寮』と名付けられた。そして初めて 大岸さんに会った。/日本文化協会と寮との連絡は、協会職員の秋枝寛二氏が担当した。寮生活は学生の自主管理に委せる約束だったが、次第に協会との関係は悪化していった。私が大岸宅や(杉並天沼の)末松宅を度々訪れるようになったのは、この頃からである。」

「『街花寮』を出た私は、早稲田穴八幡近くの『大岸さん関係の事務所』に寄寓したが、寮生との繋がりは続いていた。/昭和十六年十二月、大東亜戦争勃発と共に(卒業繰上げで)軍隊に送り込まれた。大岸さんの勤務先『昭和通商』に(竹内俊吉氏の紹介で)入社することになっていたが、実際に勤務したのは(入隊までの)一ヶ月余に過ぎなかった。/敗戦の翌年、私は南方の孤島から(抑留に近い屈辱を経て)帰郷した。大岸さんは郷里の土佐に、末松さんは千葉に健在と知ったのは、帰還後暫くしてからだった。」

「やがて私は(土佐の田舎に)大岸さんを訪ねるようになった。最初の訪問から約四年間、私は毎年一,二度は土佐を訪れた。長いときは一週間も十日も滞在した。すっかり成長した大岸さんの長男や次男と、農業の真似事もし、大岸さんの魚穫りのお伴もした。」

「大岸さんと最後に会ったのは、昭和二十六年九月の初めである。当時私は仕事の関係で神戸に住んでいた。そこに『鎌倉から帰る途中に神戸に寄る。是非会いたい』という葉書が届いた。/新興宗教千鳥会などに入信と言う話は 全然聞いていなかった。私は不審に思いながらも、弟と二人で指定されたホテルに赴いた。豪華にしつらえられた神棚の前に、ゲッソリ痩せた大岸さんが奥さんと一緒にいた。『痩せましたね』と心配する私に『現世の罪の禊ぎだ』などと悟りきったような返答には、返す言葉に窮した。広間での食事の後、天杖、鈴振りの実演があった。この世での見納めになるとも知らず、私は白々しい気持ちでホテルを辞したのであった。」

「大岸さん死去の第一報は一月末、長男啓郎君から、また二月に入って末松さんからは、死の前後の事情を詳細に記した手紙を貰った。事情を知れば知るほど、無性に腹が立って仕方なかった。二月十日の告別式には『寮友』の荒木君に代表して参列してもらった。正直言って、私は、どうしても参列する気になれなかった。私が、大岸産の霊前に参じたのは、昭和三十九年二月二十六日、十三回忌の当日だった。」

◎1952年2月26日。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈「年表・末松太平」1953(昭和28)年。/末松太平=47歳~48歳。私=12歳~13歳。》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎相変わらずの貧乏生活が続いている。

★資料★・・・・・・・・・・

《読売新聞(1953年2月10日)掲載。「遺された言葉」》

「戦後は 妻敏子さんの実家がある千葉市に引きこもり、文章などで生計を立てたが、三人の子を抱えて、苦労の連続だった。」

◎私の記憶では 大衆時代小説専門の出版社(社名は失念)の校正をしていた時期がある。

・・・末松太平の「書斎」には、時代小説の生原稿やゲラ刷りが山積していた。生活苦にも拘わらず『自分の書斎』があるのが、末松太平らしい生き方である。

◎妻敏子は『下宿人の世話』を続けていた。

・・・朝食夕食の世話は(金銭的なヤリクリもあって)苦労の連続だったと思う。

◎終戦直後の住宅難は未だ解消されていなかった。

・・・私の級友のなかには『軍都千葉の遺物=兵器倉庫だった建物』の片隅に居住している者もいた。そうした級友の住居(倉庫の片隅)にも違和感なく遊びに行っていた。/日本中が貧しかった時代である。日々の生活に追われながらも『義父(久保三郎)の持ち家』は 庭も家屋も広かったので 級友たちの溜まり場になっていた。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・