12日(水)。5月10日(水)午後7時からは、東京シティ・フィルの第1回定期演奏会(オペラシティ)と、東京フィルの第4回定期演奏会(サントリーホール)が重なっているので、振替制度のある東京フィルを12日(金)オペラシティ公演に振り替えました 東京フィルの振り替えは1月に次いで今回が2度目です

東京フィルの振り替えは1月に次いで今回が2度目です

ということで、わが家に来てから今日で3011日目を迎え、トランプ前米大統領の弁護団は、2020年大統領選の結果を前大統領が覆そうとしたとされる問題の捜査を巡って、ペンス前副大統領に大陪審での証言を命じたワシントン連邦地裁の決定差し止めを控訴裁判所に申し立てた というニュースを見て感想を述べモコタロです

トランプは自らペンス氏への圧力を認めたようなものだ 主張が認められる訳がない

昨日は諸般の事情により夕食作りはお休みしました

昨日は諸般の事情により夕食作りはお休みしました

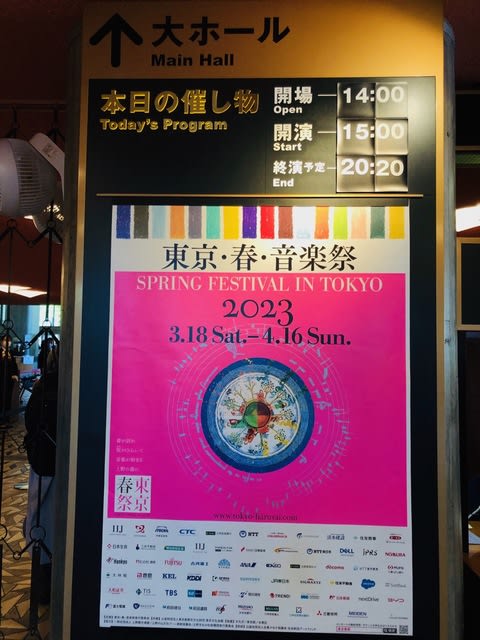

昨夜、東京文化会館小ホールで「東京春祭 室内楽シリーズ Vol.3 ~ 郷古廉 & 加藤洋之 鏡の中の春 ー 横坂源を迎えて」を聴きました プログラムは①ブロッホ「バール・シェム」より第2曲「ニーグン」(ヴァイオリンとピアノ版)、②ショスタコーヴィチ「ヴァイオリン・ソナタ 作品134」、③シルヴェストロフ「ヴァイオリン・ソナタ ”追伸”」、④ショスタコーヴィチ「ピアノ三重奏曲第2番 ホ短調 作品67」です

プログラムは①ブロッホ「バール・シェム」より第2曲「ニーグン」(ヴァイオリンとピアノ版)、②ショスタコーヴィチ「ヴァイオリン・ソナタ 作品134」、③シルヴェストロフ「ヴァイオリン・ソナタ ”追伸”」、④ショスタコーヴィチ「ピアノ三重奏曲第2番 ホ短調 作品67」です 演奏はヴァイオリン=郷古廉、ピアノ=加藤洋之、チェロ=横坂源です

演奏はヴァイオリン=郷古廉、ピアノ=加藤洋之、チェロ=横坂源です

郷古廉(ごうこ すなお)は1993年宮城県生まれ。2013年ティボール・ヴァルガ・シオン国際ヴァイオリンコンクール優勝、今年4月からNHK交響楽団のゲスト・コンサートマスターを務めています 一方、ピアノの加藤洋之(かとう ひろし)は1990年のジュネーブ国際音楽コンクール・ピアノ部門3位入賞の実力者です

一方、ピアノの加藤洋之(かとう ひろし)は1990年のジュネーブ国際音楽コンクール・ピアノ部門3位入賞の実力者です

自席はE列28番、右ブロック左通路側です

1曲目はブロッホ「バール・シェム」より第2曲「ニーグン」(ヴァイオリンとピアノ版)です 「バール・シェム」はスイス出身のエルネスト・ブロッホ(1880-1959)が1923年に作曲したハンディズム教徒の生活の3つの情景を描いた作品です。18世紀にユダヤ教の核心運動ハシディズムを興した神秘主義者でバール・シェム・トーヴ(善き名の主)と呼ばれたイスラエル・ベン・エリエを指しています

「バール・シェム」はスイス出身のエルネスト・ブロッホ(1880-1959)が1923年に作曲したハンディズム教徒の生活の3つの情景を描いた作品です。18世紀にユダヤ教の核心運動ハシディズムを興した神秘主義者でバール・シェム・トーヴ(善き名の主)と呼ばれたイスラエル・ベン・エリエを指しています 第1曲「ヴィドゥイ(懺悔)」、第2曲「ニーグン(即興)」、第3曲「シムハト・トラー(歓喜)」から成ります

第1曲「ヴィドゥイ(懺悔)」、第2曲「ニーグン(即興)」、第3曲「シムハト・トラー(歓喜)」から成ります

加藤のピアノにより演奏が開始され、郷古のヴァイオリンが入ってきます 冒頭のメロディーを聴いて、リムスキー・コルサコフ「シェエラザード」の音楽に似ているなあ、と思いました

冒頭のメロディーを聴いて、リムスキー・コルサコフ「シェエラザード」の音楽に似ているなあ、と思いました 全体的にエキゾチックな曲想ですが、郷古のヴァイオリンは魂を揺さぶる渾身の演奏でした

全体的にエキゾチックな曲想ですが、郷古のヴァイオリンは魂を揺さぶる渾身の演奏でした

2曲目はショスタコーヴィチ「ヴァイオリン・ソナタ 作品134」です この曲はドミトリー・ショスタコーヴィチ(1906-1975)がヴァイオリンの巨匠ダヴィッド・オイストラフ60歳の誕生日を祝うために1968年に作曲、1969年にオイストラフのヴァイオリン独奏によりモスクワで初演されました

この曲はドミトリー・ショスタコーヴィチ(1906-1975)がヴァイオリンの巨匠ダヴィッド・オイストラフ60歳の誕生日を祝うために1968年に作曲、1969年にオイストラフのヴァイオリン独奏によりモスクワで初演されました 第1楽章「アンダンテ」、第2楽章「アレグレット」、第3楽章「ラールゴ ~ アンダンテ ~ ラールゴ」の3楽章から成ります

第1楽章「アンダンテ」、第2楽章「アレグレット」、第3楽章「ラールゴ ~ アンダンテ ~ ラールゴ」の3楽章から成ります

この曲では第2楽章「アレグレット」の問答無用の高速演奏が白眉でした 切れ味鋭い郷古のヴァイオリンに、受けて立つ加藤のピアノが交差し、アグレッシブな演奏が展開します

切れ味鋭い郷古のヴァイオリンに、受けて立つ加藤のピアノが交差し、アグレッシブな演奏が展開します 主役の2人と共に大変だったのは譜めくりの女性です

主役の2人と共に大変だったのは譜めくりの女性です 加藤の譜面をめくったと思ったら郷古のところまで行ってヴァイオリンの譜めくりをして元の位置に戻るということを何度か繰り返しました

加藤の譜面をめくったと思ったら郷古のところまで行ってヴァイオリンの譜めくりをして元の位置に戻るということを何度か繰り返しました つまり、それほどヴァイオリンの譜面はソリストがめくる余裕がないほど音符だらけであることを意味しています

つまり、それほどヴァイオリンの譜面はソリストがめくる余裕がないほど音符だらけであることを意味しています 第3楽章では、郷古のピッツィカートに魂がこもっています

第3楽章では、郷古のピッツィカートに魂がこもっています また高音部での音色の変化が鮮やかでした

また高音部での音色の変化が鮮やかでした そして、超絶技巧のカデンツァが見事でした

そして、超絶技巧のカデンツァが見事でした

プログラム後半の1曲目はシルヴェストロフ「ヴァイオリン・ソナタ ”追伸”」です この曲はウクライナの作曲家ヴァレンティン・シルヴェストロフ(1937~)がフランクフルト音楽祭の委嘱を受けて1990年から翌91年にかけて作曲した作品です

この曲はウクライナの作曲家ヴァレンティン・シルヴェストロフ(1937~)がフランクフルト音楽祭の委嘱を受けて1990年から翌91年にかけて作曲した作品です 第1楽章「ラルゴ ~ アレグロ ~ アレグレット」、第2楽章「アンダンティーノ」、第3楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」の3楽章からなります

第1楽章「ラルゴ ~ アレグロ ~ アレグレット」、第2楽章「アンダンティーノ」、第3楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」の3楽章からなります

第1楽章冒頭は、バッハの「アリオーソ」によく似たメロディーです 第2楽章は優しいメロディーが続き、第3楽章はヴァイオリンのピッツィカートとピアノによって、まるで”こだま”のような、あるいは”波紋”のような音楽が繰り返されます

第2楽章は優しいメロディーが続き、第3楽章はヴァイオリンのピッツィカートとピアノによって、まるで”こだま”のような、あるいは”波紋”のような音楽が繰り返されます 楽章の指定は「アレグロ・ヴィヴァーチェ」となっていますが、まったくそのような速い音楽ではなく、アンダンテぐらいの速度でした

楽章の指定は「アレグロ・ヴィヴァーチェ」となっていますが、まったくそのような速い音楽ではなく、アンダンテぐらいの速度でした それだけに”こだま”の印象が後まで残りました

それだけに”こだま”の印象が後まで残りました

最後の曲はショスタコーヴィチ「ピアノ三重奏曲第2番 ホ短調 作品67」です この曲は1944年に作曲、同年レニングラードで初演されました

この曲は1944年に作曲、同年レニングラードで初演されました 評論家で、ショスタコーヴィチの芸術の推進者であり親友でもあったソルレチンスキーの追悼のために献呈されました

評論家で、ショスタコーヴィチの芸術の推進者であり親友でもあったソルレチンスキーの追悼のために献呈されました 第1楽章「アンダンテ ~ モデラート」、第2楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第3楽章「ラールゴ」、第4楽章「アレグレット ~ アダージョ」の4楽章から成ります

第1楽章「アンダンテ ~ モデラート」、第2楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第3楽章「ラールゴ」、第4楽章「アレグレット ~ アダージョ」の4楽章から成ります

チェロの横坂源は2010年の第59回ミュンヘン国際音楽コンクールチェロ部門2位入賞の実力者です

第1楽章冒頭は、弱音器をつけたチェロがハーモニクスで静かにレクイエムを奏でます そして郷古のヴァイオリンが静かに加わり、さらに加藤のピアノが入ります

そして郷古のヴァイオリンが静かに加わり、さらに加藤のピアノが入ります この作品でも白眉は第2楽章です

この作品でも白眉は第2楽章です 実質的なスケルツォですが、郷古、横坂、加藤の丁々発止の激しいやり取りによるグルーヴ感が堪りません

実質的なスケルツォですが、郷古、横坂、加藤の丁々発止の激しいやり取りによるグルーヴ感が堪りません ショスタコーヴィチの室内音楽の素晴らしいところはこういうところにあります

ショスタコーヴィチの室内音楽の素晴らしいところはこういうところにあります 第3楽章は一転、郷古のソロにより死者への哀悼の想いが切々と語られます

第3楽章は一転、郷古のソロにより死者への哀悼の想いが切々と語られます そして、横坂のソロが加わり、一層哀しみの想いが伝わってきます

そして、横坂のソロが加わり、一層哀しみの想いが伝わってきます 第4楽章ではヴァイオリンとチェロのピッツィカートに乗せて加藤のピアノが力強い演奏を繰り広げます

第4楽章ではヴァイオリンとチェロのピッツィカートに乗せて加藤のピアノが力強い演奏を繰り広げます 3人によるアグレッシブな演奏が展開され、第1楽章のテーマなどが回想され静かに曲を閉じました

3人によるアグレッシブな演奏が展開され、第1楽章のテーマなどが回想され静かに曲を閉じました

満場の拍手の中、カーテンコールが繰り返されます 聴きごたえのある素晴らしい演奏でした

聴きごたえのある素晴らしい演奏でした 拍手をするのに忙しく、写メするのを忘れました

拍手をするのに忙しく、写メするのを忘れました

ところで、この日のプログラムはロシア(ソ連)の作曲家とウクライナの作曲家を同時に取り上げたコンサートでしたが、このプログラムは昨年2月24日にロシアがウクライナに侵攻する以前に決まっていたものだと推測します 現在上演されているオーケストラやオペラ公演におけるロシアの作曲家の作品は、ほぼ例外なく昨年2月24日以前に決定していたと思われます

現在上演されているオーケストラやオペラ公演におけるロシアの作曲家の作品は、ほぼ例外なく昨年2月24日以前に決定していたと思われます チャイコフスキーにしても、ラフマニノフにしても、ショスタコーヴィチにしても、作曲家とその作品には何の罪もありません

チャイコフスキーにしても、ラフマニノフにしても、ショスタコーヴィチにしても、作曲家とその作品には何の罪もありません 悪いのは極悪非道のプーチンとその取り巻き連中と、ウクライナで起こっていることに目をつぶって8割以上がプーチン政権を支持しているロシア国民なのですから

悪いのは極悪非道のプーチンとその取り巻き連中と、ウクライナで起こっていることに目をつぶって8割以上がプーチン政権を支持しているロシア国民なのですから

毎朝3時半起きで4時半には出勤していく娘には、体力をつけてもらわなくてはならないので、どうしても肉料理が多くなりがちです

毎朝3時半起きで4時半には出勤していく娘には、体力をつけてもらわなくてはならないので、どうしても肉料理が多くなりがちです

自由に生きる放浪者にとってレスタンゴワ一家は道徳の悪巣であり、逆に一家にとってブーデュは不道徳の化身だった

自由に生きる放浪者にとってレスタンゴワ一家は道徳の悪巣であり、逆に一家にとってブーデュは不道徳の化身だった 新婦やレスタンゴワ夫婦は必死に岸へ上がろうとするが、ブーデュは上ろうとせず流れていき、ひとり下流で陸に上って放浪生活を続けるのだった

新婦やレスタンゴワ夫婦は必死に岸へ上がろうとするが、ブーデュは上ろうとせず流れていき、ひとり下流で陸に上って放浪生活を続けるのだった

騒動を起こしては どこへともなく旅に出ていくフーテンの寅さんを思い浮かべます

騒動を起こしては どこへともなく旅に出ていくフーテンの寅さんを思い浮かべます

ヴァルターは翌日マイスタージンガーの歌合戦の勝利者がエーファを花嫁にできるとマグダレーネから聞き、自分も歌合戦に参加しようと靴屋のハンス・ザックスの徒弟ダーヴィットから歌の心構えを聞く

ヴァルターは翌日マイスタージンガーの歌合戦の勝利者がエーファを花嫁にできるとマグダレーネから聞き、自分も歌合戦に参加しようと靴屋のハンス・ザックスの徒弟ダーヴィットから歌の心構えを聞く 翌日の合戦について協議する親方たちの前で、ヴァルターは自作の歌を披露する

翌日の合戦について協議する親方たちの前で、ヴァルターは自作の歌を披露する (以上、第1幕)。

(以上、第1幕)。 エーファのヴァルターへの愛が本物だと知ったザックスは、彼女のために動こうと決心する

エーファのヴァルターへの愛が本物だと知ったザックスは、彼女のために動こうと決心する (以上、第2幕)

(以上、第2幕) 勝利が決まったヴァルターにザックスが「マイスタージンガー」の伝統の重みを説き、一同がザックスを讃える

勝利が決まったヴァルターにザックスが「マイスタージンガー」の伝統の重みを説き、一同がザックスを讃える

しかし、新たにヴァルターというライバルが現れたため、ザックスは身を引くことを決意します

しかし、新たにヴァルターというライバルが現れたため、ザックスは身を引くことを決意します

自分がリクエストした料理だけあって、娘は食べながら「旨い

自分がリクエストした料理だけあって、娘は食べながら「旨い

これに伴って清少納言は宮仕えを辞しました。「枕草子」はこの間の宮廷での出来事を随想の形で書き残したものです

これに伴って清少納言は宮仕えを辞しました。「枕草子」はこの間の宮廷での出来事を随想の形で書き残したものです

色彩感に溢れ 文章にリズムがあります

色彩感に溢れ 文章にリズムがあります 慎重で控えめな紫式部の目には、才気煥発を絵に描いたような清少納言が、鼻持ちならない軽薄な人間に映ったらしい」と解説しています

慎重で控えめな紫式部の目には、才気煥発を絵に描いたような清少納言が、鼻持ちならない軽薄な人間に映ったらしい」と解説しています

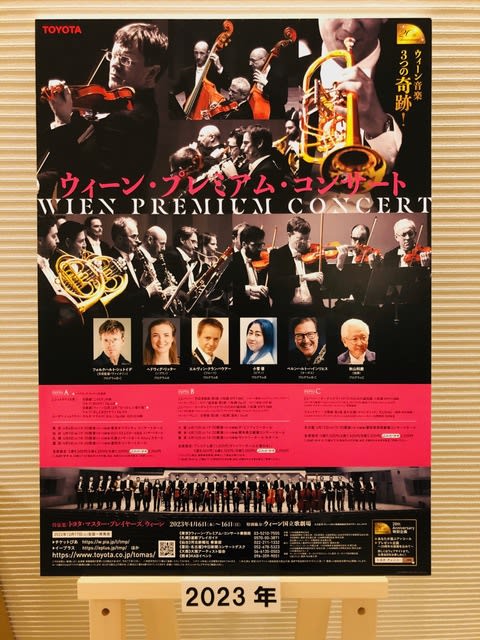

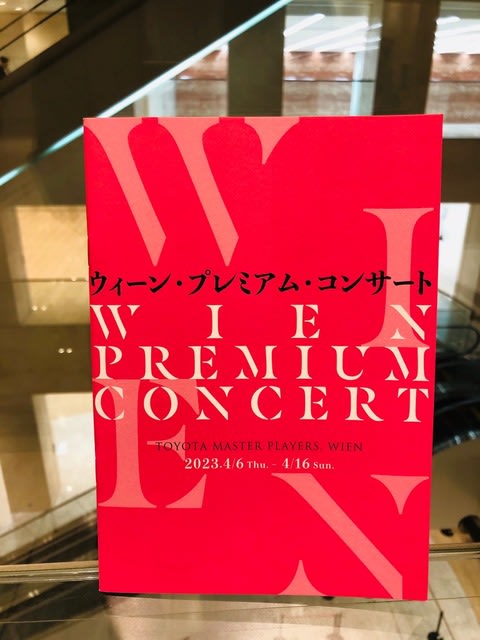

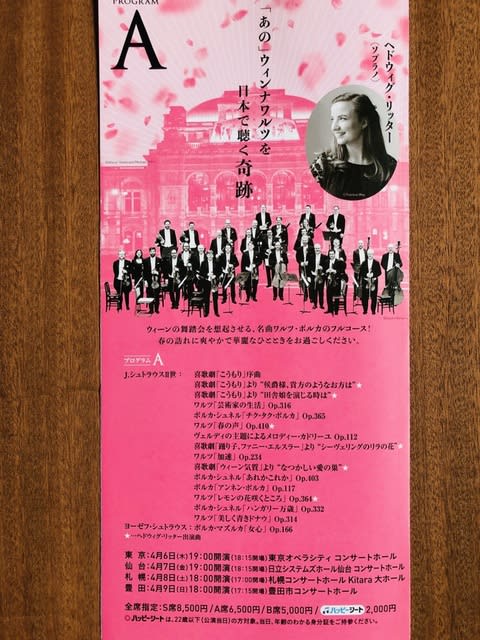

ウィーン市立音楽芸術大学及びケルン音楽舞踏大学で研鑽を積み、ヨーロッパの歌劇場で歌うほか、ウィーン・フォルクスオーパーの専属歌手として契約して活躍中です

ウィーン市立音楽芸術大学及びケルン音楽舞踏大学で研鑽を積み、ヨーロッパの歌劇場で歌うほか、ウィーン・フォルクスオーパーの専属歌手として契約して活躍中です

念のために見たらカラーのシールが貼ってありました

念のために見たらカラーのシールが貼ってありました

間断なく続けて演奏される第5楽章では、ホルンをはじめとする金管楽器、金子平のクラリネット、倉田優のフルートを中心とする木管楽器の情熱溢れる演奏に、林コンマスを中心とする弦楽セクションの渾身の演奏、岡田全弘のティンパニを中心とする打楽器群の迫力ある演奏が加わり、圧倒的なフィナーレを飾りました

間断なく続けて演奏される第5楽章では、ホルンをはじめとする金管楽器、金子平のクラリネット、倉田優のフルートを中心とする木管楽器の情熱溢れる演奏に、林コンマスを中心とする弦楽セクションの渾身の演奏、岡田全弘のティンパニを中心とする打楽器群の迫力ある演奏が加わり、圧倒的なフィナーレを飾りました

」と批判の嵐に晒されることになります

」と批判の嵐に晒されることになります しかし、フルトヴェングラーの態度は間違っていたと言えるだろうか。誰もそんなことは言えないと思います

しかし、フルトヴェングラーの態度は間違っていたと言えるだろうか。誰もそんなことは言えないと思います

いったいどこにあるのかしら。見つからないわ。伯爵様は何とおっしゃるだろう

いったいどこにあるのかしら。見つからないわ。伯爵様は何とおっしゃるだろう