■「東京裁判」と『鉄の暴風』の共通点

本章に入る前に「東京裁判」と『鉄の暴風』との関係について述べておかねばならない。しかし、戦勝国が敗戦国を戦時国際法で裁く「東京裁判」と、敗戦国日本の一地域である沖縄、それも離島で起きた事件に言及した『鉄の暴風』を関連付けるのは、いささか強引すぎるという意見もあるだろう。

ところが、両者には不可分には出来ぬ二つの大きな類似点がある。

先ず第一に両者はGHQ最高司令官マッカーサーの強大な支配下の下に行われた。 次に両者は最初から結論ありきの「残虐非道な日本軍」を断罪する目的で行われた。

「東京裁判」とマッカーサーの関係については数多くの研究書があるので、ここでは省略して、『鉄の暴風』とマッカーサーの関係について検証して見よう。

■マッカーサーが介入した『鉄の暴風』

『鉄の暴風』の発刊は、現地沖縄の米軍司令官の企画というより、沖縄の米軍を支配する上部組織の指示であったという証拠を挙げてみよう。

例えば、『鉄の暴風』出版当時の沖縄タイムス紙は、日刊2頁建月ぎめ30円である。先発のうるま新報と違い、ほとんど自己資本が無かった沖縄タイムス社が、一冊200円売りの新書を初版からいきなり、20,000冊(朝日新聞社と各1万)を製作した。また、本土で調達してきた印刷資材の値段は、800万円の輪転機の他、平板印刷機、オフセット版、ジンク版、鋳造機、母型、等々、到底当時の沖縄タイムス社が調達出来る金額ではない。さらに、沖縄タイムスが当初紙や資金不足のため『鉄の暴風』の初版出版を朝日新聞に持ち込み断られたが、沖縄タイムスの座安専務がマッカーサーと面談し、出版に難渋していると訴えたところ、朝日新聞が出版を了承した。

朝日の掌返しの出版協力の裏に、電話一本で済むマッカーサーの強力な介入があった。

GHQの介入を示唆した決定的な新聞報道がある。これは、1950年6月5日付けの沖縄新民報(B)面の記事だ。原文のまま紹介しよう。

・・沖縄戦記〃鉄の暴風〃 沖縄タイムス社が沖縄戦の、なまなましい記録をひろいあつめたもの、―― 人間生死の血みどろな戦史として綴られ、万人に平和の尊さを説く、得がたき快著であり原稿は同社座安理事が空路携行し、朝日新聞出版局長嘉冶隆一氏が渡米にさきだち、親しく目を通し同社杉山出版部長山中刊行部長や杉山業務部次長等が協力してその筋と出版うちあわせ中であり、諸般の準備を整えて朝日新聞社から7月初頭堂々と出版される筈である、B6版三百頁を予定され、・・・。

文中のその筋とは当時のGHQを指す隠語である。同様の隠語には、「関係各方面」などがある。『鉄の暴風』が発売される前日の1950年8月14日付け沖縄タイム紙には、同書が出来上がるまでの経緯を座談会で語り合っている記事がある。そこには、座安氏のコメントとして、GHQとの関わりを推認できる次のような表現がある。

それで朝日社が、一万、こちらから一万と話も決まったわけですが今頃出版パニックでせいぜい売れる本が二、三千だと嘉冶出版局長や杉山出版部長もはなしていました、・・中略・・鉄の暴風出版に当たっては種種各方面の援助もあり、有り難く思っている次第です・・。

当時は、沖縄県でも本土でもまだまだ紙が自由に手に入らない時に、「『せいぜい売れる本が二、三千だ』ましてや今では売れない戦記ものは」と朝日新聞の役員が出版を断ろうとしていたのが、わずか一週間で、下へも置かぬ対応振りで、二万冊やりましょうと変わってしまった訳だから、何処からか「やれ!金は出す」と圧力がかかったと見る以外に解釈のしようは無く、この時代で、このようなことが可能なのは、マッカーサーの介入以外にはあり得ないことである

沖縄の集団自決問題は、昭和25年に発刊された沖縄タイムス編著の『鉄の暴風』に端を発する。著者の太田良博記者は、那覇から目と鼻の先の慶良間諸島には一度も取材に行かず、伝聞と噂を物語風に書いたのが『鉄の暴風』である。

問題はその伝聞記事を根拠にノーベル賞作家大江健三郎が自著『沖縄ノート』で、名指しこそしていないが、赤松嘉次、梅澤裕両隊長を島民に自決命令を下した極悪人であるかのように描き、両隊長の名誉を著しく棄損した。

そこで梅澤氏と赤松氏の実弟が大江氏らを相手に大江岩波訴訟を提訴したが、軍命の立証は出来ぬまま、大江氏らの名誉棄損は免責され、残念ながら大江氏ら被告の勝訴が確定した。

■「軍命」に対する反証は悪魔の証明

裁判で争われた「軍命の有無」に関し、挙証責任のあるのは「軍命はある」という被告大江岩波側である。

「軍命は無かった」という証明は、原告側にとっては立証は不可能である。「悪魔の証明」と言われる通り、反証は不可能である。

ちなみに曽野綾子氏の現地聞き取り調査では「軍命があった」という証言は一件もなかった。地元の作家星雅彦氏の現地調査でも「軍命があった」という証言は聞いてうなかった。

■沖縄戦での米軍のジェノサイド(民間人虐殺)

集団自決における「軍命の有無」を論じる前に、ここで従来の沖縄戦史ではあまり取り上げられなかった米軍の民間人虐殺を検証して見よう。

世界史をひも解くと、人類の歴史はつまるところ、戦争の歴史である。

そこで、戦争のやり方を国際的ルール(戦時国際法)の制約の下におこうとする知恵が生まれた。 1907年にオランダで締結されたハーグ陸戦法規は、その代表である。

戦時国際法では、戦闘員(軍人)同志の戦闘を戦争と規定する。したがって戦闘員(軍人)以外の民間人を殺傷したり、捕虜となった敵国の兵士を虐待することは、戦争犯罪として禁止された。

一方、大東亜戦争末期には、アメリカが東京大空襲をはじめ多数の都市への無差別爆撃を行い、広島と長崎には原爆を投下して多数の民間人を無差別に殺戮した。ひるがえって沖縄戦では米軍の無差別殺戮は無かったのか。

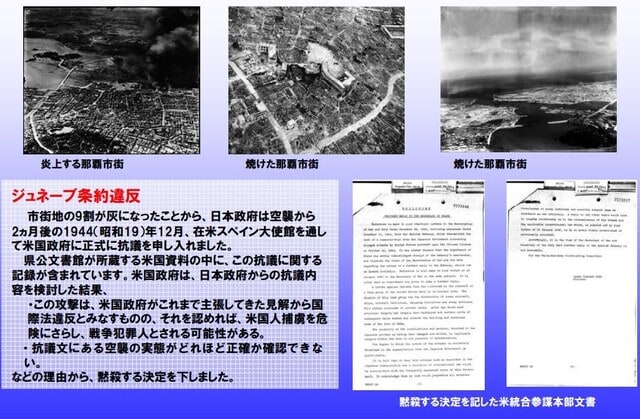

東京大空襲の前年の1944年10月10日、東京大空襲の前哨戦として那覇空襲が行われ、翌年の3月末、慶良間諸島住民に対し艦砲爆撃による無差別殺戮が行われた。これまで語られなかった米軍による民間人虐殺である。

敗戦後行われた東京裁判では、原爆を落としたアメリカが裁判を主導しており、当初から国際裁裁判としての違法性が指摘されていた。

被告日本側の弁護人で米軍属のブレークニー弁護士が、アメリカの原子爆弾投下を住民虐殺の戦争犯罪としてとりあげたことは有名である。

東京裁判の罪状を要約すれば次ぎの三つに分類できる。

➀平和に対する罪(A級犯罪)

東京裁判やドイツのニュルンベルク裁判のために制定した「事後法」なのではないかという批判も根強く存在する。

②(通例の)戦争犯罪(B級犯罪)

③人道に対する罪(C級犯罪)

人道に対する罪とは、一般市民に対して殺害や絶滅、拷問などの危害を加えた者に対する犯罪を指す。

本書は東京裁判の違法性の追求が目的ではないので、沖縄戦における米軍の民間人虐殺に関連する「③人道に対する罪」を重点的に検証する。

■東京裁判で断罪された「民間人虐殺」

戦後の日本社会では、特に教育や新聞等マスコミの分野が、国際法に無知で、国際法を無視した平和主義が横行した。 その結果「戦争はすべて悪」とする戦争観がまかり通っている。

しかし、国際法においては、第二次世界大戦当時に至るまで、戦争は合法的な制度であるとされてきた。つまり、国家には基本権のひとつとして戦争権があり、戦争権には「開戦権」と「交戦権」「降伏権」も認められていた。 国家は戦争権の一部である開戦権を行使して、相手国との間に「戦争状態」を創出することができ、こうして国家は交戦国となり、交戦国には、国際法によって「交戦権」が認められた。

国家は交戦権により、平時には認められない敵国兵力への攻撃・殺傷、軍事目標や防守地域への攻撃・破壊、敵国領域への侵入・占領などを合法的に遂行できる権利を得た。その一方で、留意すべきは「国家は戦争遂行にあたり、交戦法規を遵守しなければならない」ということである。

■ 交戦法規の具体的な内容

交戦法規の中で最も重要なものとして、以下の4つが挙げられる。

第一に、一般住民ないし非戦闘員たる民間人を殺傷してはならない(戦争は、あくまでも軍隊と軍隊の戦いである)。

第二に、軍事目標以外の民間物を攻撃、破壊してはならない。第三に、不必要に

残虐な兵器を使用してはならない。そして第四に、捕虜を虐待してはならない、

というもの。

■「10・10空襲」 沖縄戦は米軍のジェノサイドで幕を開けた

沖縄戦で一般住民の戦没者は約94000人を数え、日本軍の戦没者(軍人)にほぼ匹敵する。この冷厳な数字が示す沖縄戦の真実は、米軍の無差攻撃による民間人虐殺である。沖縄戦は1944年10月10日、米軍の無差別空爆という「那覇空襲」のジェノサイドの幕を開けた。

「沖縄戦は米軍によるジェノサイド」という視点こそ、『鉄の暴風』が謳う「人道的な米軍」というイデオロギーを真っ向から否定する沖縄戦の真相である。

第二次世界大戦で史上最大の作戦と言えば、ノルマンディ上陸作戦が知られているが、ノルマンディ作戦以上の最大・最強の米軍が沖縄戦、特に沖縄本島から離れた慶良間諸島に上陸した事実は余り知られていない。

慶良間島の島民が山から見ると、海が黒く見える程大量の米軍艦が島を取り囲んだ。逃げ場を失って右往左往する島民に米軍は容赦なく艦砲射撃で攻撃した。民間人に対する無差別攻撃は『鉄の暴風』そのものである。これは、米軍によるジェノサイド以外の何物でもない。

しかも米軍が上陸開始した座間味島、渡嘉敷両島の「守備隊」と言われる軍は小人数の特攻隊であり、使用する特攻機ははベニヤ板で作った○レという特攻艇であった。 したがって、守備のための軍備は旧式の銃と手りゅう弾程度の軽装備であり、島を取り囲んだ大規模の量の米軍艦隊に対抗するにはあまりにも少人数かつ軽装備で、なす術を持たなかった。 慶良間島を囲んだ米軍による無差別攻撃は、民間人の虐殺に相当し国際法に違反する蛮行であり、人道上も到底容認できない。

■戦後77年目、渡嘉敷ビーチで不発弾発見

■ピューリッツァー賞受の米従軍記者が証明するジェノサイド

ノルマンディー上陸作戦を含む多くのヨーロッパ戦線の激戦に従軍し、ピューリッツァー賞を受賞した従軍記者のアーニー・パイルは沖縄攻略部隊の陣容を「我々は太平洋航海史上、最大・最強の軍隊だ」「海軍力・兵力・戦闘力の点でアメリカがヨーロッパに投入した全兵力に匹敵する規模だ」と記述している。実際に、攻撃初日に投入された陸戦兵力は182,000名であり、これは史上最大の作戦といわれたノルマンディー上陸作戦のD-デイに投入された兵力を75,000名も上回っていた。

■『鉄の暴風』に描かれた米軍のジェノサイド

1950年発行の『鉄の暴風 沖縄戦記』初版の「まえがき」には、こう述べられている。

「ここに、米軍上陸から、日本軍守備隊が潰滅し去るまでの、住民側から見た、沖縄戦の全般的な様相を書いてみた。(中略)

最高度の破壊的化学兵器による立体戦、しかも前線も銃後もなかった沖縄戦は、残酷な近代戦が、もっとも圧縮されたかたちにおいて行われた唯一の実例である」。

『鉄の暴風』の初版の「まえがき」には米軍による民間人虐殺(ジェノサイド)が、生々しく描写されている。

重要な一次資料になるので、長いが関連部分を引用しておく。

まえがき

(略)

それに、逃げ場のない幾十万の住民が、右往左往して、いたずらに砲爆弾の犠牲となり、食に飢え、人間悲劇の極致を展開した。沖縄には、自然の洞窟が、いたる処にあつた。また、直ちに掩蔽壕になりうる堅固な墓があつた。住民は、洞窟から洞窟へ、墓から墓へ、わずかな荷物を抱えて、死の彷徨をつゞけた。あるいは、一族が、先祖の墓の中で死を待ち、あるいは、一つの洞窟の中に、何百の老幼男女が、押しこまれて、陰惨な生活をつゞけた。砲爆撃のあい間をみては、食を、水を、漁りに、穴を匍い出して、負傷したり、死んだりするものが続出した。

沖縄戦が終了したとき、ことに激戦地たる、沖縄島の、中南部は一木一草もとゞめぬほど、赤ちやけた地肌を表わしていた。そして、辛うじて死をまぬがれた人々は、極度の緊張と、営養失調と、不自然な壕生活のために、生きた人間の姿とは、思えないほどだつた。それは、人間の体力を維持するには、余りに無理な、ながい疲労と、不潔と、暗黒の生活だつた。死ぬことを教えられて、しかもたえず、死の恐怖に戦慄しつゝ、生を求めつづけようとした人間の、最悪のあがきであつた。こゝに、どたん場までおい詰められた人間の、いろ〱な姿がある。こゝに真実の物語がある。

もちろん、われ〱は、日本軍国主義の侵略戦の犠牲となつたが、われ〱がいわんとするものは、もつと、深いところにある。

上記引用の描写は米軍の無差別艦砲射撃で逃げ惑う民間人の虐殺の場面だ。さらに、「まえがき」は、『鉄の暴風』の出版の目的を赤裸々に綴るが、先ず全体を貫く「日本軍憎悪」の論調は「もちろん、われわれは、日本軍国主義の侵略戦の犠牲となつた」という文言で表現されている。

■米軍占領の開始―3月26日のニミッツ布告

1945(昭和20)年3月26日、慶良間(けらま)諸島に上陸した米軍は、ニミッツ布告を発し、日本帝国政府のすべての行政権を停止して、南西諸島を米国海軍軍政府の管轄下におくことを宣言した。

3月26日は、米軍の無差別攻撃でパニックに陥って集団自決を行った日である。自分が統治下に置いた島民を無差別攻撃した米軍の艦砲射撃は民間人殺戮を禁止したハーグ条約違反である。

ニミッツ布告以来、沖縄は日本から政治的に切り離され、1972(昭和47)年5月15日の日本復帰までの27年間、本土と異なる戦後の歴史を歩むことになった。

1945年4月1日、沖縄本島に上陸した米軍は読谷(ヨミタン)村比謝に米国海軍の軍政府をおき、南西諸島の軍事支配を本格的に開始することになる。

ニミッツ布告第1号

</picture>

</picture>