https://www.shibusawa.or.jp/museum/

王子飛鳥山公園内にあるこの史料館は渋沢栄一の活動を

広く紹介する博物館として1982年(昭和57年)に開館した。

ここはかつて栄一が住んでいた旧渋沢邸跡で

公益財団法人 渋沢栄一記念財団が運営をしている。

まさにここは渋沢栄一に会える場所だ。

入り口横には渋沢栄一の珍しい石像があった。

この像の顔はあまり栄一に似ていないような気がする。

それにしても渋沢栄一の銅像、レリーフの数が多いのにはビックリだ。

それだけ人々に慕われている証だろう。

当館のある意味すごいのはウェブサイトによる事前予約制をとっていることだ。

いきなりの当日入館はできない。

この為、飛鳥山には続けて2回も来てしまった。

ブログテーマによってはこの2日分の写真を掲載しているので悪しからず。

因みに事前予約を取ると当館以外に青淵文庫・晩香蘆の入館もセットになっている。

入館すると早速、青淵渋沢栄一の胸像とご対面。

今日も渋沢翁を学ばせていただきます。

1階には映像のコーナーがあり、事前予約制の恩恵を受け、

この部屋を独占してしまった。

上映スケジュールは「ひ孫が語る渋沢栄一」「ご来館のみなさまへ」

「施設紹介」の3本を10分毎に流していた。

この方が栄一のひ孫の渋沢雅英さん。

現在96歳でカクシャクとお話をされていた。

栄一に抱かれているのが雅英さん。

生前の栄一は全く記憶にないが、栄一の葬儀の模様は覚えている。

数十台の車が続き、沿道には2万人の国民が参列していた。

栄一の位牌を持っているのが雅英さんの父・渋沢敬三氏。

氏は第16代日本銀行総裁・幣原内閣の大蔵大臣を務めた。

2階の展示室では渋沢栄一の幼い時代から91歳で亡くなるまでの1年ごとの出来事を

写真と資料を中心にとても丁寧でコンパクトにまとめて展示され、

わかりやすく中身が非常に濃い内容であった。

大変興味のある渋沢家の家系図。

今までも深谷市や大河ドラマで知る機会が増えたが、

改めてしみじみ見ると中の家・渋沢家は前の家から始まり、東の家に分かれ、

そこから古新宅、新屋敷が生まれ、尾高家と縁威になり、

そして栄一の時代になり写真に出ている子供、孫達が出てくる。

この家系は六代に渡るものだ。

栄一が若い時に過ごした深谷・血洗島の中の家。

尾高惇忠の生家など、みな訪ねたところで、写真を見るとより臨場感を感じてしまう。

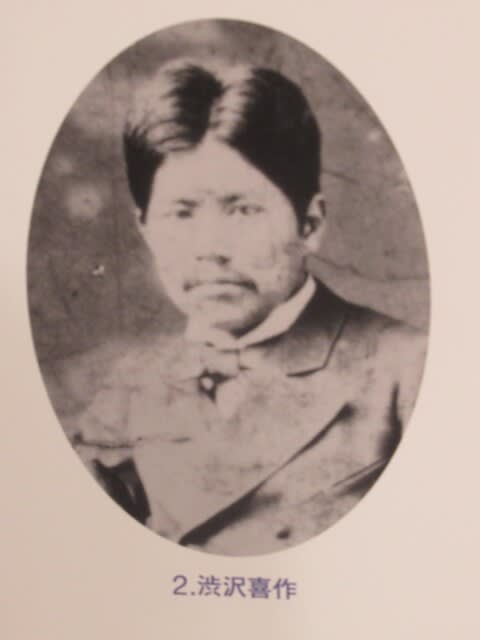

嘉永4年、神道無念流剣術を学ぶ栄一等の試合記録。

4月12日・尾高新五郎(惇忠)、渋沢喜作、大川平兵衛(川越藩・剣術師範)、

渋沢新三郎(4代目・宗助)らとともに試合を行ったことがみえる。

栄治郎が栄一。

栄一21歳から25歳までのコーナー。

江戸へ出て学ぶ。

高崎城乗っ取り計画と中止、京都へ。

一橋家家臣となる。

「青天を衝け」で京都まで一緒に栄一と行動を共にし、

一橋慶喜に仕え、運命の分かれ前、栄一はパリへ。

そしてこの喜作は彰義隊の頭取になり箱館で榎本武場、土方歳三とともに官軍と戦い、

明治に入って実業界に転じた渋沢喜作。

右側の川村恵十郎も栄一にとって運命を変えた人。

文久3年9月、一橋家より内命を受け人材募集活動をする中で栄一と喜作と出会い、

慶喜側近の平岡円四郎に紹介、栄一らが一橋家に仕官するきっかけを作った人。

左側は浦賀奉行支配組頭時代の黒川嘉兵衛。

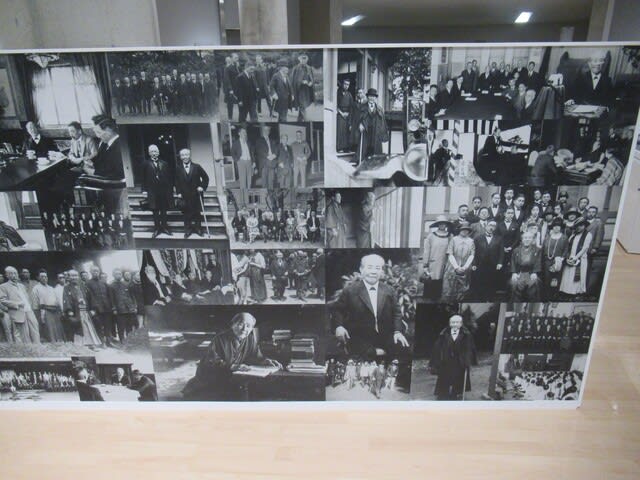

渋沢栄一熟年期以降の写真集。

栄一の写真は相当多く残されている。

動画映像も多くあり、動乱の幕末を過ごしてきた人とは思えない。

栄一26歳から33歳のコーナー。

26歳の前でしゃがんでいる男性は、ことのほか熱心で、

一つの年齢にずっと立ち止まって動かない。

この人も渋沢栄一にハマった方なのだろう。

福井藩主・松平春嶽、土佐藩主・山内容堂、薩摩藩主・島津斉彬とともに

「四賢候」と謳われた、宇和島藩主・伊達宗城と、

大河ドラマ「青天を衝け」でも栄一の上司となる

大蔵省改正掛・民部大輔兼大蔵大輔の大隈重信(早稲田大学創立者)。

小さくてわかりにくいが大蔵省時代の渋沢栄一。

この写真は初めて見た。

渋沢栄一と三井組の人々。

前列右より2人目が栄一で、左には三井高福、右には三野村(イッセー尾形役)。

第一国立銀行第2代頭取の佐々木勇之助と渋沢家秘書役の芝崎確次郎。

振武軍として飯能戦争を戦った。

栄一43歳から48歳まで。

この資料を見ているとまさに脂の乗っている時代。

セメント、鉄道、ガス、紡績、レンガ、ビールなど名だたる企業を設立した時代。

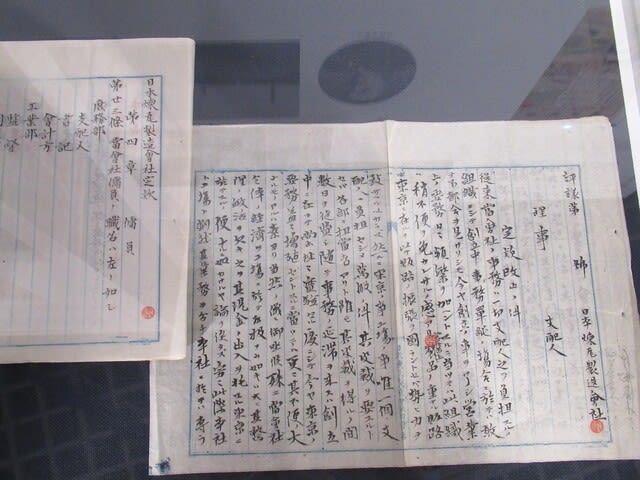

明治16年、工務省工作局長の大鳥圭介が栄一に宛てた書簡。

深川セメント工場を浅野総一郎に貸下げることを決定した感謝の意を伝えている。

先日ブログアップした日本煉瓦製造会社の資料。

秩父セメントの設立者・諸井恒平の写真と書類。

(書類の中の諸井の印鑑の朱肉の色がなんと生々しいことか)

明治26年、日本郵船(株)の臨時総会が栄一の尽力で

無事終了したことに対する岩崎弥之助の書簡。

男爵を授けられ、大礼服を着用して皇居に参内した渋沢栄一。

パリで撮ったシルクハット姿の栄一に比べて

この写真は立派で絵になっている(偉そうで失礼しました。)

埼玉県河原井村(久喜市)出身の林学学者・本多静六(日比谷公園、明治神宮外苑などを設計)。

氏からの依頼で埼玉県出身学生のための育栄組織「埼玉学生誘掖会」

創立に尽力し、会頭となった。

栄一と徳川慶喜の師弟関係はものすごい。

この具体的な内容は後日、「慶喜の足跡の旅」ブログで詳しくアップしたいと思います。

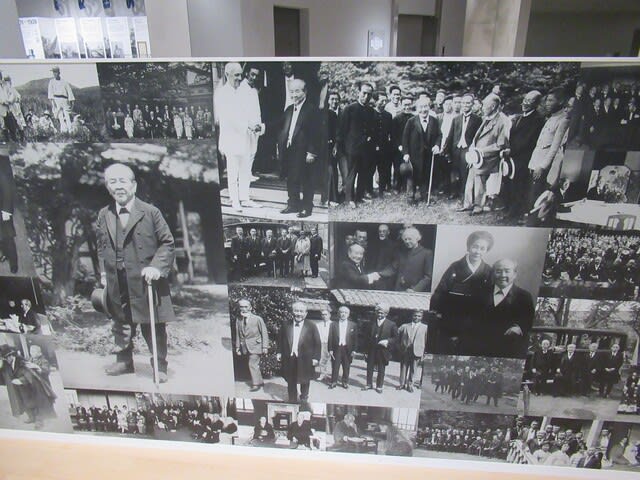

栄一は古希を機会に多くの企業や団体の役職・役員を辞任。

大正5年には数え年で喜寿を迎えたことから、

すべてを後進に譲り、実業界から引退した。

以後栄一は社会公共事業に専念することを決意した。

80歳を過ぎ子爵となったが、栄一は自身の活動を止めることなく、

社会事業家として協力や支援を惜しまなかった。

そして生涯の使命として日米問題に取り組んだ。

渋沢史料館

昭和5年5月30日、米国大使の臨席を得て

アメリカグラント将軍植樹記念碑の除幕式の時の映画。

亡くなる前年の渋沢栄一の映像としては貴重だ。

この時(2021年9月25日から2022年1月30日)は企画展として

「渋沢栄一から妻・千代への手紙」展が行われていた。

これを見ると栄一は実に筆まめで多くの手紙を妻・千代に出していたのがわかる。

こちらが栄一の妻・千代の写真。

大河ドラマでは橋本愛が演じている。

千代は栄一のいとこで尾高惇忠の妹。

明治25年、コレラにより42歳で亡くなった。

それにしてもこの大量の手紙を千代は大事に保管していたのだろう。

この書簡は慶応3年5月15日、無事にパリに到着したことなどを記している。

手紙本体とその原文を起こしたもの、

そして抄訳したものの3セットが数多く展示されていた。

もう1つ、明治2年6月20日の書簡を紹介しましょう。

「東京出張中に書き送ったもの。土産物の購入などの近況報告のほか、

徳川昭武に面会して帷子白絣と羽二重を頂戴したことなどを述べている。」

それ以外にも興味深いことが書かれていますが、

この抄訳は読めそうなので是非ご一読ください。

とにかくかなりの量の手紙が紹介されているので、

もっと読みたい方は2022年1月30日までこの企画が開いていますので

飛鳥山を訪ねてみてください。

それ以外にも娘の歌子さんの目から見た

栄一、千代、家族のエピソードが多く展示されています。

「父・栄一と母・千代の結婚について」「私の母・千代」

「父と母の決心・私の誕生」「父の仕官、母との再会」

「父から母へ贈られた懐剣」「母のお手箱」「父のフランス行き」

「父の写真・母の驚き」「父への送金、母の帯」「静岡での生活」

「東京での新生活」「喜びと悲しみ」「父と母の日常」などです。

この方が栄一と千代の長女・歌子。

明治15年7月14日に母・千代が亡くなった悲しみを心から綴った文章もありました。