中江兆民(篤助・幼名竹馬)は、弘化四年(1847年)十一月二十七日に、高知城下の東外(はず)れ、「下横目(しもよこめ・下級警察吏)」が多く住む山田町の長屋に生まれました。

この山田町には、藩の獄舎があり、そのため山田町は「牢の町」とも呼ばれ、またこの山田町の、下級武士の長屋がある区域は、別に「部屋町」とも呼ばれていました。

学問に秀でていた篤助は、文久二年(1862年)四月五日に開館した藩校文武館に入学を許され、洋学(英学や蘭学)や漢学(儒学や史学)を学びます。

入学して四日目の四月八日の夜、参政吉田東洋が殺され、翌日、東洋の首が雁切橋(がんきりはし)近くの河原に晒(さら)されているのが発見されます。

この事件は、十六歳(数え)の篤助にとって、おそらく極めて衝撃的な事件であったことでしょう。

翌年文久三年の夏、篤助は、ひょんなことから、再び衝撃的な事件に出くわすことになります。

篤助が住む部屋町を東に出ると、南北に流れる川(堀川)がありました。その川の手前の角には、萬屋(よろずや)という煮売屋があり、毎年夏になると、店の主人が腰掛台を軒下に出すのを常としていました。そこには毎日、夕方になると近隣の老若男女が打ち寄って、川風に涼(りょう)を取りながら、四方山話(よもやまばなし)をし、夜の四ツ時(午後十時頃)になって、ようやく就寝するために家に帰るという具合でした。

その老若男女の中には、篤助の姿もありました。

六月八日のこと。いつものように、篤助は、煮売屋(萬屋)の腰掛に座って、回りの人々と話を交わしていました。四ツ頃になったのでそろそろ帰ろうかという時、牢賂(ろうまいない=牢内で下働きをする仕事でしょうか)の岩井屋虎助方の雇い人が、白木の水桶や青竹、白張りの提灯(ちょうちん)などを担(かつ)いで、腰掛に座った篤助たちの前を通り、一町(約百十メートル)ばかり南の牢屋に向かうのを目撃します。

それを見て、年長の人々が怪しみ、いろいろ推測の噂を始めていると、先の一行とは別の雇い人が、また白木の三方(檜〔ひのき〕の白木で作った儀式用の台)と白木綿を担いで通り過ぎます。

年長者の一人が、雇い人を引きとめて、「これから何事かあるのか」と尋ねると、雇い人は、「今夜半過ぎ、牢屋において、弘瀬健太・平井収二郎・間崎哲馬の三名が、切腹を申し付けられたので、その準備のために出向くところです」と答えます。

山田町は、藩の牢屋があるところなので、笞(竹のむち)打ちや杖(木の棒)打ち、また打ち首にしたりすることなどは、それほど珍しいものではないが、切腹の刑は今までにないことであったから、居合わせた人々は皆、塀の節穴から覗(のぞ)いてみようということになりました。

牢屋に近いところに住んでいたから、人々はみな牢屋の中のことを知っていて、「牢内で打ち首を行う場所は、そこの路地とわずかに板塀一枚を隔てたところだから、もしそこならば、板の節穴より中を覗き見ることが出来るはず」と言って、夜半過ぎよりそこに押しかけました。

篤助は、幼年であったから、遠慮なく塀をよじ登って中を見下ろしたところ、そこは常に打ち首を行う場所で、雑草が生い茂った中に、南京(かぼちゃ)の黄色い花がところどころに咲いています。

その側(そば)に、青竹を柱とし、白木綿を幕とした小屋が三つ設けられていて、その小屋の各々(おのおの)に白張りの提灯が吊るされています。

そして、最初に弘瀬健太、その次に平井収二郎、最後に間崎哲馬が、順次に呼び出しを受けて、先の小屋のそれぞれに入り、徒目付(かちめつけ)と下横目の立ち会いのもと、三名ともみな切腹して果てます。

以上が、篤助が目撃した処刑のありさまです。

以下は、おそらく篤助が、処刑に立ち会った下横目から直接か、あるいは間接的に聞いたことだと思われます。

三人の中で最も見事に切腹したのは、平井収二郎でした。

平井は罰文(罪状を書いた文章)を聞き終えると、前に置いてある九寸五分(約三十センチ弱)の短刀を三方(さんぽう)とともに押し頂いて一礼し、その後、短刀の下に敷いてある布切れを取り、膝の上で短刀の中子(なかご・刀剣の柄〔つか〕の内部に入る部分)をその布切れで巻き、斜(なな)めに刀を操(あやつ)って、短刀の切っ先を左腹に押し当てて軽々と引き回し、わずかに血が出る程度で十分の気力を残した上で、次に咽喉(のど)を短刀で刺し、ここで力を込めて咽喉を断ち切ったため、少しもうめき声を出さずに前に突っ伏し、そのまま絶命しました。

従来の切腹は、本人が短刀を腹に突き立てるやいなや、介錯人(かいしゃくにん)がただちに刀を振り下ろして首を斬り落とすので、それほど骨の折れることではないと聞き及んでいたが、この日の切腹は、いずれも自分で咽喉を斬って死ぬもので、親族の立会人はただ座って見届けるだけだから、残酷のようではあるが、きわめて立派に見えたということです。

兆民は、その処刑の様子を、以上のように詳述した上で、次のように書き添えています。

私と一緒に見物した者の中で、年老いた者たちは、きっとおおかたは死んでしまっただろうし、生きている者も今はどこにいるかわからない。私は幸いに生きていて、当日の夜のことを今でもありありと覚えているので、平井収二郎氏の妹である女性(西山志澄〔ゆきずみ〕の妻「かほ」)の依頼に応じ、そのままを叙述し、平井氏の遺文を編纂する中に、これを掲載することにしたのです。

兆民が、この「平井収二郎君切腹の現状」と題する覚書(おぼえがき)を執筆したのは、明治二十五年(1893年)のこと。兆民が、数えで四十七歳の時になります。その年になっても「ありありと覚えている」ほどの、ちょうど三十年前の、きわめて衝撃的な体験だったのです。

この三人の処刑(土佐勤王党の初めての犠牲者)は、藩庁による土佐勤王党に対する本格的な弾圧の第一歩になります。

兆民が目撃したのは、塀の中の様子(三つの小屋が設けられ、それぞれが青竹を柱として白い木綿を幕とし、小屋の前には白張りの提灯が点〔とも〕っている)、そして三人が順次呼び出されて小屋の中に入っていった光景と、おそらく、切腹の後に小屋から運び出されていった光景でしょう。

小屋の中で行われた処刑の様子は、伝え聞いたもので、実際とは異なっているところがあるようです。

宮地佐一郎さんの『中岡慎太郎』(PHP研究書・1992)によれば、弘瀬健太は、短刀を左脇腹に刺し、それを右へ一文字に引き廻しておいて、刀尖(とうせん)を斜めに刎(は)ね、余勢を以て心臓を一突きして絶命。介錯人は手を下す必要がなく、当日、検死の座にいた大監察寺田左右馬(そうま)は、「此の日の切腹一等」と弘瀬の切腹を褒(ほ)めています。

平井収二郎は、短刀をとって割腹したとき、介錯人半田亮吉が彼の首を刺して絶命。

間崎哲馬の場合は、割腹と同時に、介錯人の間崎琢一郎(哲馬の従兄弟)が首を落とした、ということです(P69~P70)

兆民の記憶による、平井切腹の様子の記述は、生々しく迫力があるのですが、平井も間崎も介錯人がいたことになります。

この三人に対する死刑を厳命したのは、山内容堂(豊信)。宮地佐一郎さんの前著によれば、容堂の意を体し「賜死(しし)切腹」としたのは、大監察の小笠原唯八(ただはち)のようです。

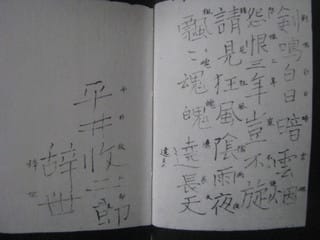

平井は切腹直前に爪書(つめしょ・爪で書いた文章)で和歌を遺(のこ)し、「斬首刑を覚悟していたのに切腹を命ぜられたので、武士の誇りを全(まっと)うすることに、俄(にわ)かに満足の意を表明」したといいます。

土佐勤王党に対する弾圧は、過酷さを増し、その首領である武市半平太の処刑(慶応元年〔1865年〕閏五月十一日)でようやく終結を迎えます。

その年の九月、篤助は、英学修業のために長崎留学を命ぜられ、翌十月、高知城下(山田町)を出立しています。

さて、文章も長くなりましたので、今回はここまでにします。

次回以降は、土佐勤王党は何を目指し、何を行ったのか、なぜ藩庁より弾圧を受けることになったのか、などについて、私なりにまとめていきたい。前にコメントを頂いた「ふみ」さんの参考になれば、と思います。

また、土佐勤王党のメンバーである坂本龍馬や中岡慎太郎らの出奔(脱藩)の事情などについても、出来れば触れていきたい。

今後も、よろしくお付き合いください。

◇ 参考文献

『中江兆民全集17 雑纂』(岩波書店・1986)

『兆民研究』創刊号「兆民と土佐」岡林清水(亜細亜書房・1992)

『中江兆民』飛鳥井雅道(吉川弘文館・1999)

『中岡慎太郎』宮地佐一郎(PHP研究所・1992)

この山田町には、藩の獄舎があり、そのため山田町は「牢の町」とも呼ばれ、またこの山田町の、下級武士の長屋がある区域は、別に「部屋町」とも呼ばれていました。

学問に秀でていた篤助は、文久二年(1862年)四月五日に開館した藩校文武館に入学を許され、洋学(英学や蘭学)や漢学(儒学や史学)を学びます。

入学して四日目の四月八日の夜、参政吉田東洋が殺され、翌日、東洋の首が雁切橋(がんきりはし)近くの河原に晒(さら)されているのが発見されます。

この事件は、十六歳(数え)の篤助にとって、おそらく極めて衝撃的な事件であったことでしょう。

翌年文久三年の夏、篤助は、ひょんなことから、再び衝撃的な事件に出くわすことになります。

篤助が住む部屋町を東に出ると、南北に流れる川(堀川)がありました。その川の手前の角には、萬屋(よろずや)という煮売屋があり、毎年夏になると、店の主人が腰掛台を軒下に出すのを常としていました。そこには毎日、夕方になると近隣の老若男女が打ち寄って、川風に涼(りょう)を取りながら、四方山話(よもやまばなし)をし、夜の四ツ時(午後十時頃)になって、ようやく就寝するために家に帰るという具合でした。

その老若男女の中には、篤助の姿もありました。

六月八日のこと。いつものように、篤助は、煮売屋(萬屋)の腰掛に座って、回りの人々と話を交わしていました。四ツ頃になったのでそろそろ帰ろうかという時、牢賂(ろうまいない=牢内で下働きをする仕事でしょうか)の岩井屋虎助方の雇い人が、白木の水桶や青竹、白張りの提灯(ちょうちん)などを担(かつ)いで、腰掛に座った篤助たちの前を通り、一町(約百十メートル)ばかり南の牢屋に向かうのを目撃します。

それを見て、年長の人々が怪しみ、いろいろ推測の噂を始めていると、先の一行とは別の雇い人が、また白木の三方(檜〔ひのき〕の白木で作った儀式用の台)と白木綿を担いで通り過ぎます。

年長者の一人が、雇い人を引きとめて、「これから何事かあるのか」と尋ねると、雇い人は、「今夜半過ぎ、牢屋において、弘瀬健太・平井収二郎・間崎哲馬の三名が、切腹を申し付けられたので、その準備のために出向くところです」と答えます。

山田町は、藩の牢屋があるところなので、笞(竹のむち)打ちや杖(木の棒)打ち、また打ち首にしたりすることなどは、それほど珍しいものではないが、切腹の刑は今までにないことであったから、居合わせた人々は皆、塀の節穴から覗(のぞ)いてみようということになりました。

牢屋に近いところに住んでいたから、人々はみな牢屋の中のことを知っていて、「牢内で打ち首を行う場所は、そこの路地とわずかに板塀一枚を隔てたところだから、もしそこならば、板の節穴より中を覗き見ることが出来るはず」と言って、夜半過ぎよりそこに押しかけました。

篤助は、幼年であったから、遠慮なく塀をよじ登って中を見下ろしたところ、そこは常に打ち首を行う場所で、雑草が生い茂った中に、南京(かぼちゃ)の黄色い花がところどころに咲いています。

その側(そば)に、青竹を柱とし、白木綿を幕とした小屋が三つ設けられていて、その小屋の各々(おのおの)に白張りの提灯が吊るされています。

そして、最初に弘瀬健太、その次に平井収二郎、最後に間崎哲馬が、順次に呼び出しを受けて、先の小屋のそれぞれに入り、徒目付(かちめつけ)と下横目の立ち会いのもと、三名ともみな切腹して果てます。

以上が、篤助が目撃した処刑のありさまです。

以下は、おそらく篤助が、処刑に立ち会った下横目から直接か、あるいは間接的に聞いたことだと思われます。

三人の中で最も見事に切腹したのは、平井収二郎でした。

平井は罰文(罪状を書いた文章)を聞き終えると、前に置いてある九寸五分(約三十センチ弱)の短刀を三方(さんぽう)とともに押し頂いて一礼し、その後、短刀の下に敷いてある布切れを取り、膝の上で短刀の中子(なかご・刀剣の柄〔つか〕の内部に入る部分)をその布切れで巻き、斜(なな)めに刀を操(あやつ)って、短刀の切っ先を左腹に押し当てて軽々と引き回し、わずかに血が出る程度で十分の気力を残した上で、次に咽喉(のど)を短刀で刺し、ここで力を込めて咽喉を断ち切ったため、少しもうめき声を出さずに前に突っ伏し、そのまま絶命しました。

従来の切腹は、本人が短刀を腹に突き立てるやいなや、介錯人(かいしゃくにん)がただちに刀を振り下ろして首を斬り落とすので、それほど骨の折れることではないと聞き及んでいたが、この日の切腹は、いずれも自分で咽喉を斬って死ぬもので、親族の立会人はただ座って見届けるだけだから、残酷のようではあるが、きわめて立派に見えたということです。

兆民は、その処刑の様子を、以上のように詳述した上で、次のように書き添えています。

私と一緒に見物した者の中で、年老いた者たちは、きっとおおかたは死んでしまっただろうし、生きている者も今はどこにいるかわからない。私は幸いに生きていて、当日の夜のことを今でもありありと覚えているので、平井収二郎氏の妹である女性(西山志澄〔ゆきずみ〕の妻「かほ」)の依頼に応じ、そのままを叙述し、平井氏の遺文を編纂する中に、これを掲載することにしたのです。

兆民が、この「平井収二郎君切腹の現状」と題する覚書(おぼえがき)を執筆したのは、明治二十五年(1893年)のこと。兆民が、数えで四十七歳の時になります。その年になっても「ありありと覚えている」ほどの、ちょうど三十年前の、きわめて衝撃的な体験だったのです。

この三人の処刑(土佐勤王党の初めての犠牲者)は、藩庁による土佐勤王党に対する本格的な弾圧の第一歩になります。

兆民が目撃したのは、塀の中の様子(三つの小屋が設けられ、それぞれが青竹を柱として白い木綿を幕とし、小屋の前には白張りの提灯が点〔とも〕っている)、そして三人が順次呼び出されて小屋の中に入っていった光景と、おそらく、切腹の後に小屋から運び出されていった光景でしょう。

小屋の中で行われた処刑の様子は、伝え聞いたもので、実際とは異なっているところがあるようです。

宮地佐一郎さんの『中岡慎太郎』(PHP研究書・1992)によれば、弘瀬健太は、短刀を左脇腹に刺し、それを右へ一文字に引き廻しておいて、刀尖(とうせん)を斜めに刎(は)ね、余勢を以て心臓を一突きして絶命。介錯人は手を下す必要がなく、当日、検死の座にいた大監察寺田左右馬(そうま)は、「此の日の切腹一等」と弘瀬の切腹を褒(ほ)めています。

平井収二郎は、短刀をとって割腹したとき、介錯人半田亮吉が彼の首を刺して絶命。

間崎哲馬の場合は、割腹と同時に、介錯人の間崎琢一郎(哲馬の従兄弟)が首を落とした、ということです(P69~P70)

兆民の記憶による、平井切腹の様子の記述は、生々しく迫力があるのですが、平井も間崎も介錯人がいたことになります。

この三人に対する死刑を厳命したのは、山内容堂(豊信)。宮地佐一郎さんの前著によれば、容堂の意を体し「賜死(しし)切腹」としたのは、大監察の小笠原唯八(ただはち)のようです。

平井は切腹直前に爪書(つめしょ・爪で書いた文章)で和歌を遺(のこ)し、「斬首刑を覚悟していたのに切腹を命ぜられたので、武士の誇りを全(まっと)うすることに、俄(にわ)かに満足の意を表明」したといいます。

土佐勤王党に対する弾圧は、過酷さを増し、その首領である武市半平太の処刑(慶応元年〔1865年〕閏五月十一日)でようやく終結を迎えます。

その年の九月、篤助は、英学修業のために長崎留学を命ぜられ、翌十月、高知城下(山田町)を出立しています。

さて、文章も長くなりましたので、今回はここまでにします。

次回以降は、土佐勤王党は何を目指し、何を行ったのか、なぜ藩庁より弾圧を受けることになったのか、などについて、私なりにまとめていきたい。前にコメントを頂いた「ふみ」さんの参考になれば、と思います。

また、土佐勤王党のメンバーである坂本龍馬や中岡慎太郎らの出奔(脱藩)の事情などについても、出来れば触れていきたい。

今後も、よろしくお付き合いください。

◇ 参考文献

『中江兆民全集17 雑纂』(岩波書店・1986)

『兆民研究』創刊号「兆民と土佐」岡林清水(亜細亜書房・1992)

『中江兆民』飛鳥井雅道(吉川弘文館・1999)

『中岡慎太郎』宮地佐一郎(PHP研究所・1992)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます