いわき市生涯学習プラザに

飾られています生け花です。

見事です。

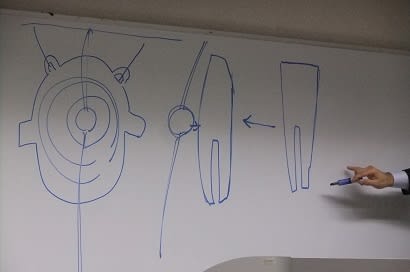

飯野八幡宮境内古図です。

描かれたのは

1590年から1600年くらいの慶長年間といわれています。

平城内三社の位置を確認。

社も引越しされますから。

こんなところを学んでいます。

磐城誌料歳時民俗記

大須賀筠軒著

夏井芳徳 翻刻

にもとずく

講師は夏井先生の

「いわき学」も

今回で24回目(約1年前・昨年の5月30日から)

6月15日から始まりました。

1年かけてテキストは6月まで来ました。

今日のメーンは

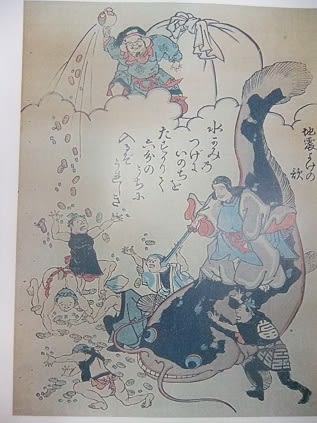

牛頭天皇ときゅうりのお話。

磐城誌料歳時民俗記で

大須賀筠軒先生は

P78で

信心の者ハ祭日を過ゾスニアラザレバ、黄瓜(きゅうり)ヲ食ワズ。

祭日前、黄瓜ヲ食ワザル事ハ、黄瓜ノ切り口、

天王祠(てんのうし)ノ紋ニ類セルヲ以テ、祭日ニ之ヲ供御(くご)ス。

コノ供御ノ前ハ敢テ食ハザルノ意ナリトイウ。

この様に

牛頭天王を信仰する人たちは

牛頭天王祭が終わるまでは

「きゅうり」を食べなかった。

いわきでも

牛頭天王は広く信仰されています。

夏井先生の

「磐城誌料歳時民俗記」を読む

によりますと

牛頭天王は

インド生まれで、

元々は

伝染病を蔓延させる悪い神様だったと。

その神様が

中国に伝わると医学の神と祀られるように。

それ以前とは反対に病気から人々を守る神になったと。

その後、

日本にやってきた牛頭天王は

武塔天神(むとうてんじん)やスサノノミコトと結びつき

さらに仏を本地をし

神を仏の化身と考える本地垂迹説では

薬師如来が垂迹した姿であるとされ

多くの人々の信仰を集めるようになったと書かれています。