「金融商品なんでも百科」

・・・知るぽると(金融広報中央委員会発行)524円+税

ご家庭に1冊おいてほしい本です。

今朝のゴーヤージュース。

完熟ゴーヤー・バナナ・牛乳でした。

先日

今月のファイナンス研究会の月例会。

112回目の講座になります。

「金融経済環境の変化と消費者保護の現状」・・・金融取引と法律問題

講師は

高橋直也先生(弁護士・福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。

金融取引と法律問題

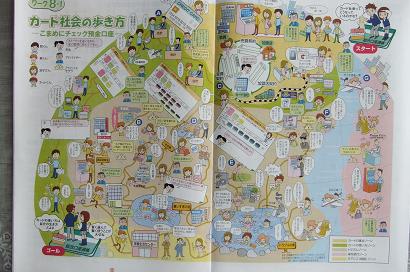

知るぽるとの「金融商品なんでも百科」第一部も参考に。

第1 金融商品取引法(平成19年施行)

1) 金融商品取引法の成立経緯

1990年代、規制緩和(金融ビックバン)→金融商品の選択肢が拡大

→複雑な金融商品、トラブルも増加→消費者保護・透明で公正な市場作りを目指し

平成19年に施行された。

2)金融商品の概要

①射程範囲・・・投資性のある金融商品を隙間なく対象に。

②金融商品取引業者は登録制

③行為ルールの強化

☆広告規制

☆契約締結前の書面交付、説明義務

☆契約締結時の書面交付義務

☆補償金の受領に係る書面の交付義務

☆クーリングオフ

☆虚偽説明の禁止

☆不招請の勧誘禁止

☆勧誘受諾意思不確認の禁止

☆再勧誘禁止

☆損失補てん禁止・・・刑事罰

☆適合性原則

④実効性確保

☆刑事罰

☆民事上の効果否定

☆自主規制機関

第2金融商品販売法(平成13年施行)

1)概要・・・幅広い金融商品の販売に関して損害賠償の規則を定めた法律

2)内容

①販売業者が以下の行為に違反したことにより損害を被った場合には

販売業者に損害賠償請求できる。

☆リスクや権利行使期限、

解除できる期間の制限等に関する説明義務

☆断定的判断の提供

②立証責任は消費者側

③損害賠償できる金額

など

来年1月からNISAなど

再び政府が音頭を取り「貯蓄から非課税投資へ」という時代に

一番大切な事柄と思いテーマに。

高橋先生

ありがとうございました。